EPSとは?PERを構成する経営指標をわかりやすく解説

2024.4.29

目次

- EPS(1株あたり純利益)とは?

- EPS(1株あたり純利益)の計算式は?

- EPS(1株あたり純利益)の変数:当期純利益

- EPS(1株あたり純利益)の変数:発行済み株式数

- 当期純利益と発行済み株式総数からEPSを計算する

- より厳密なEPS(1株あたり純利益)の計算式は?

- 期中平均株式数を利用したEPSの計算式

- 自己株式を考慮したEPSの計算式

- 潜在株式調整後ベースのEPSの計算式

- EPS(1株あたり純利益)の読み方は?

- EPSは株主にとって重要な指標

- EPSの成長率を確認する

- EPSとPERの関係は?

- PREを算出する事例の紹介

- PERから読み取るEPSの重要性

- EPS(1株あたり純利益)がマイナスの場合は?

- 原因の分析

- 持続性の評価

- 他の財務指標との比較

- EPS(1株あたり純利益)の調べ方は?

- EPSの開示義務

- 有価証券報告書からEPSを把握する

- EPS(1株あたり純利益)のまとめ

EPS(1株あたり純利益)とは?

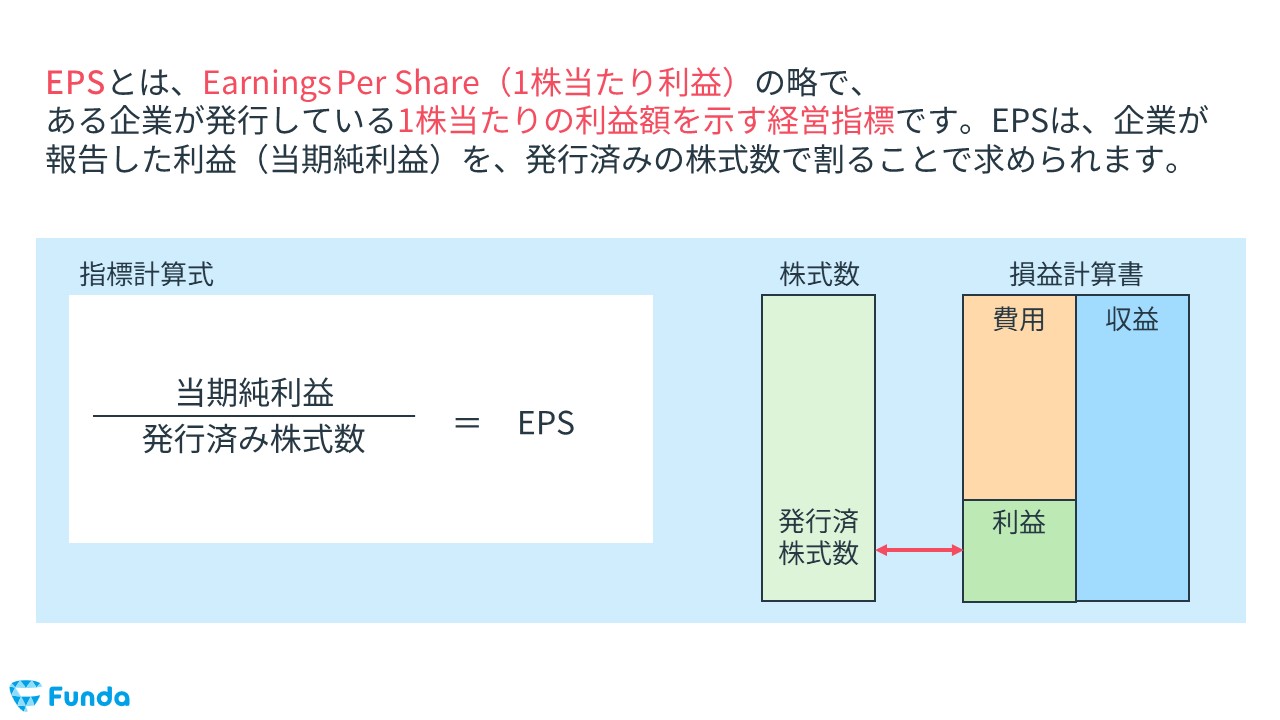

EPSとは、Earnings Per Share(1株当たり純利益)の略で、ある企業が発行している1株当たりの利益額を示す経営指標です。

EPSは、企業が生み出した利益(当期純利益)を、発行済みの株式数で割ることで求められます。

たとえば、ある企業が1年間で10億円の利益を上げ、発行済みの株式数が1億株である場合、EPSは10億円÷1億株=10円となります。

EPSは、企業の収益力や成長性を把握する上で重要な指標となります。EPSが高いということは、1株当たりの利益が多いということであり、投資家にとって魅力的な企業とされます。また、企業は利益を増やすことでEPSを高めることができるため、経営者にとっても重要な指標となります。

EPS(1株あたり純利益)の計算式は?

EPSの計算式について詳しく解説します。

EPSは当期純利益と発行済み株式数を元に算出することができます。

EPS(1株あたり純利益)の変数:当期純利益

当期純利益は、企業が1年間で得た全ての収益から、支出や税金などを差し引いた利益のことです。

EPS(1株あたり純利益)の変数:発行済み株式数

発行済み株式数とは、ある企業が発行している全ての株式の数のことを指します。つまり、企業が発行しているすべての株式を合計した数となります。

当期純利益と発行済み株式総数からEPSを計算する

EPSの基本的な計算式は以下の通りです。

EPS = 当期純利益 ÷ 発行済み株式数

この当期純利益を、発行済み株式数で割ることで、1株当たりの利益額であるEPSが求められます。EPSは、株式市場での企業の評価や、投資家にとっての投資判断材料となる指標の一つです。

より厳密なEPS(1株あたり純利益)の計算式は?

上記の計算式は簡易的なEPSの計算式であり、より厳密にEPSを計算する際には、下記の要素を考慮する必要があります。

- 期中平均株式数を利用

- 自己株式の存在

- 潜在株式の存在

期中平均株式数を利用したEPSの計算式

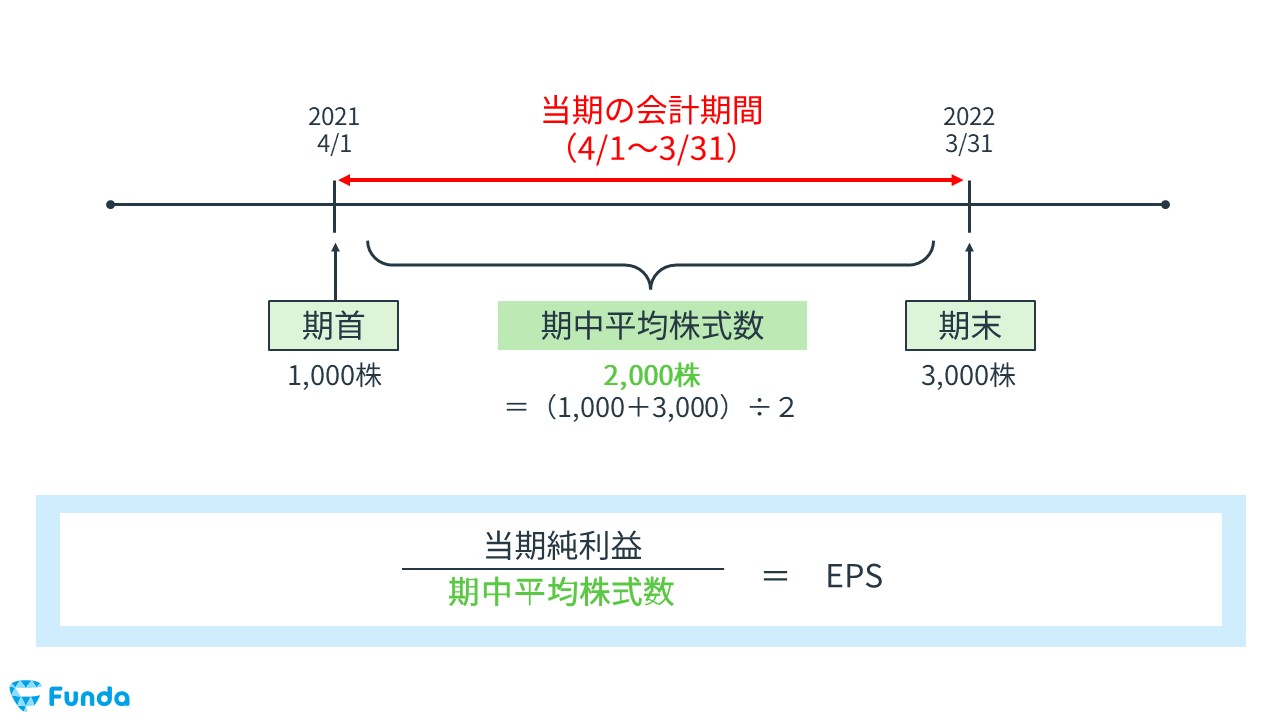

より厳密にEPSを計算する場合、EPSの分母に期中平均株式数が利用されます。

EPSの分母に期中平均株式数を用いる理由は、株式数が期中で変動した場合に、その変動を適切に反映するためです。

通常、企業の株式数は、新株の発行や株式分割などによって、会計期間中に変動することがあります。

このような場合、期末の株式数だけを使ってEPSを計算すると、実際の株式数の変動を反映することができません。

そこで、期中平均株式数を使用することで、会計期間中の株式数の変動を反映したEPSを算出することができます。

期中平均株式数は、期首株式数と期末株式数首合計を2で割ることで求められます。

このようにすることで、株式数の変動があった場合でも、EPSをより正確に計算することができます。

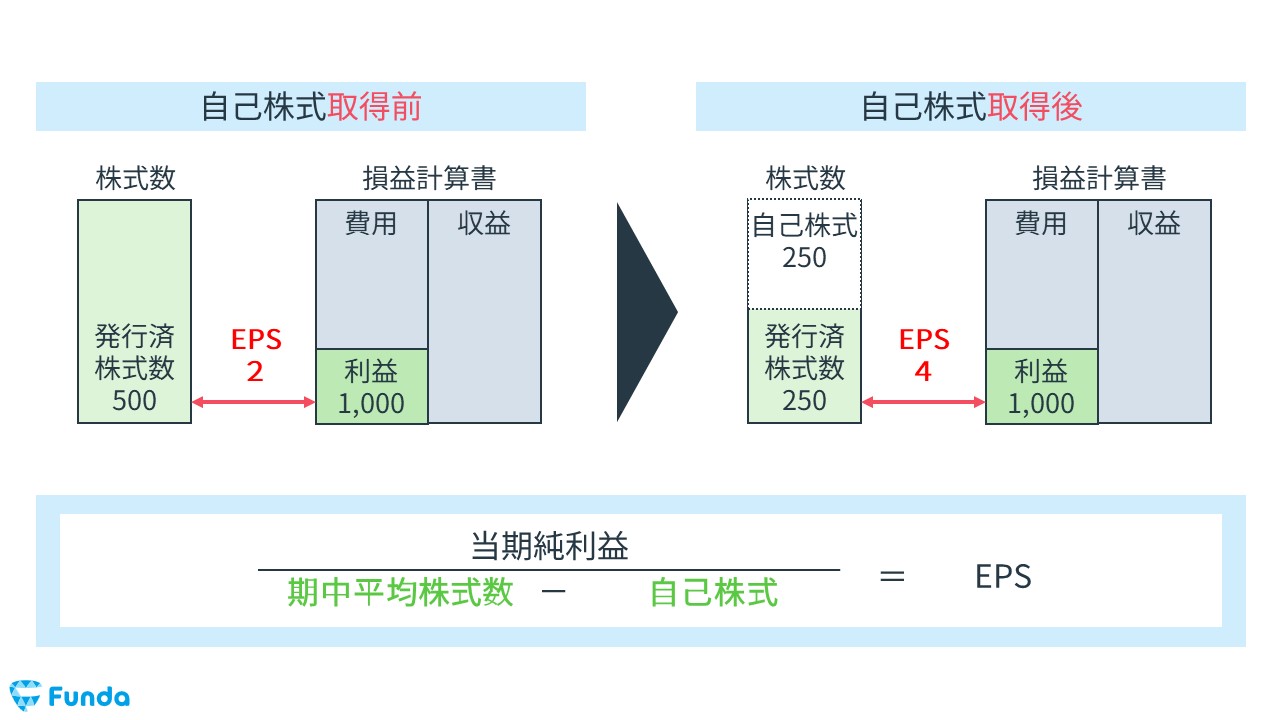

自己株式を考慮したEPSの計算式

自己株式とは、企業が自社の株式を買い戻して保有することを指します。

自己株式を取得した場合、EPSの分母である発行済み株式数が減少します。従って、自己株式の取得はEPSの向上に直接寄与することから、EPSを計算する際には自己株式を考慮して計算を行う必要があります。

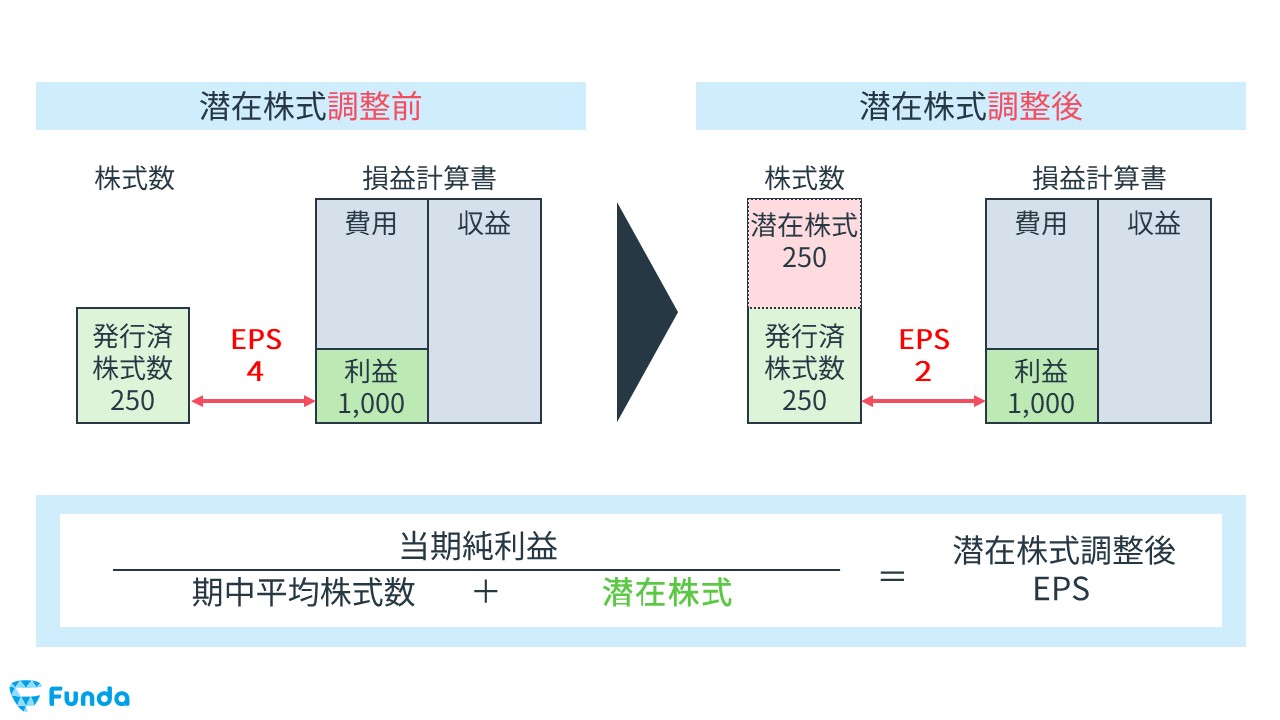

潜在株式調整後ベースのEPSの計算式

潜在株式を調整することで、より厳密にEPSが算出される場合もあります。

潜在株式調整後ベースのEPSは、発行済みの株式数のみならず、潜在株式(新株予約権、転換社債など)を含めた全ての株式を考慮したEPSです。

以下に潜在株式調整後ベースのEPSの計算方法を示します。

潜在株式調整後ベースのEPS = 当期純利益 ÷ 調整済み発行済み株式数

ここで、調整済み発行済み株式数は以下のように求められます。

調整済み発行済み株式数 = 発行済み株式数 + 潜在株式数

潜在株式数は、企業の発行済み株式数以外に発行している新株予約権、転換社債などの株式を含めた数を指します。

潜在株式数は、通常、企業の決算書の注記欄などで開示されています。

潜在株式調整後ベースのEPSは、潜在株式を含めた全ての株主に対して1株あたりの利益を示すため、より正確なEPSとされています。特に、企業が潜在株式を多く保有している場合は、潜在株式を考慮しない通常のEPSよりも、潜在株式調整後ベースのEPSが低くなることがあります。

EPS(1株あたり純利益)の読み方は?

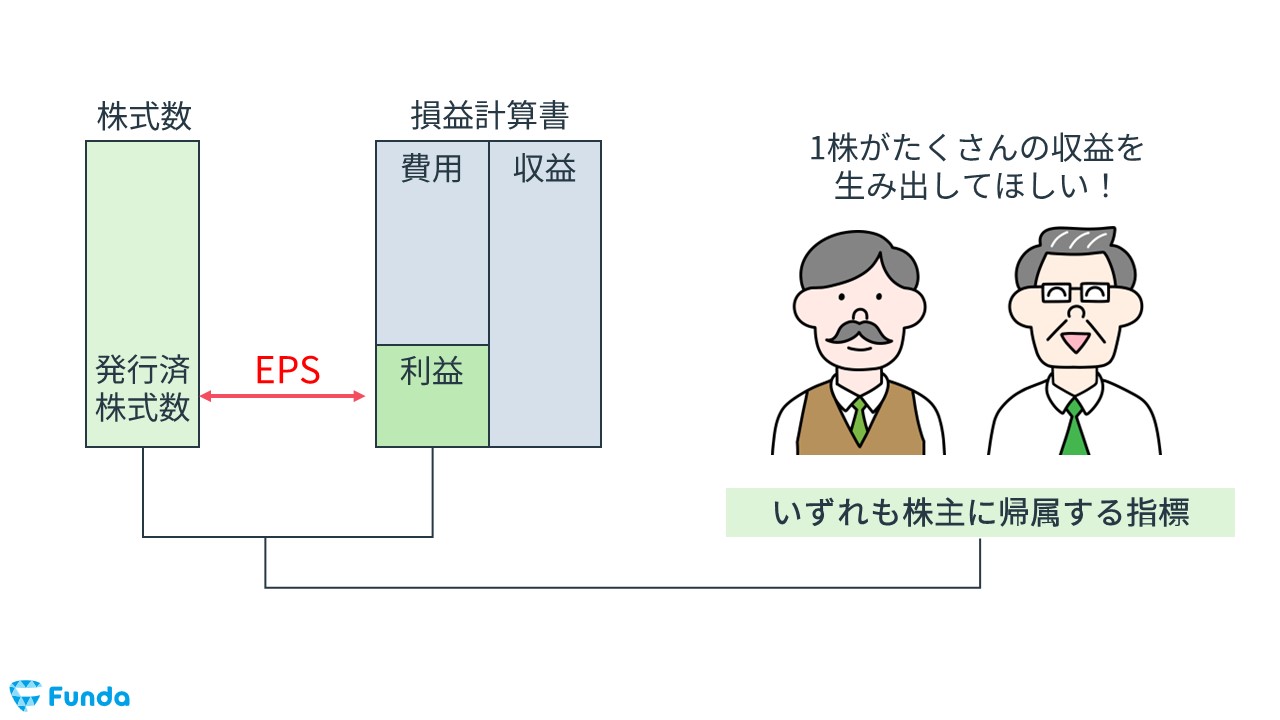

EPSは株主にとって重要な指標

EPSは、株式数と当期純利益の2つの変数を使って計算します。この2つの指標はいずれも株主に帰属する指標です。

従って、EPSは「株主の有する1株がどの程度の利益を生み出したか」を表すため、株主にとって重要な指標となります。

EPSの成長率を確認する

EPSの考え方はシンプルで、EPSの数値が高ければ高いほど、1株あたりが生み出す収益力が高いと判断することができます。ここでのポイントは「何と比較してEPSが高いと判断するか?」です。

ここで簡単なクイズです。

白洋舎とコメダHDのEPSを比較しています。

- コメダHDのEPS107円

- 白洋舎のEPS447円

どちらの会社の方が優れているでしょうか?

.png)

タップで回答を見ることができます

白洋舎

コメダHD

わからない

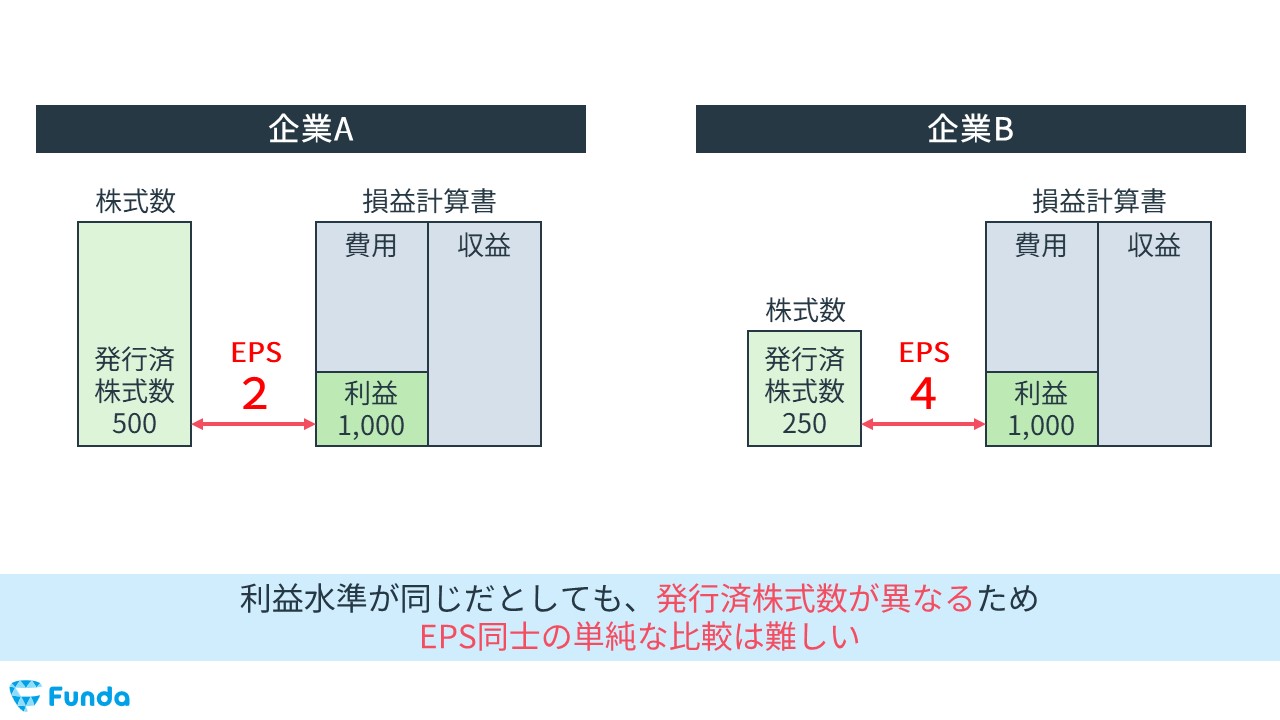

こちらのクイズですが、正解は「③わからない」です。

仮に競合企業のEPS同士を比較したとしても、分母で利用される株式数が企業ごとに異なるため、企業間でのEPSの単純な比較はあまり意味がありません。

参考までに、両者の数値を時価総額で比較します。

時価総額で比較した場合には、コメダHDの方が大きくなるため、コメダHDの優れているという結論になります。

従って、EPS同士の比較にはほとんど意味がありません。

.png)

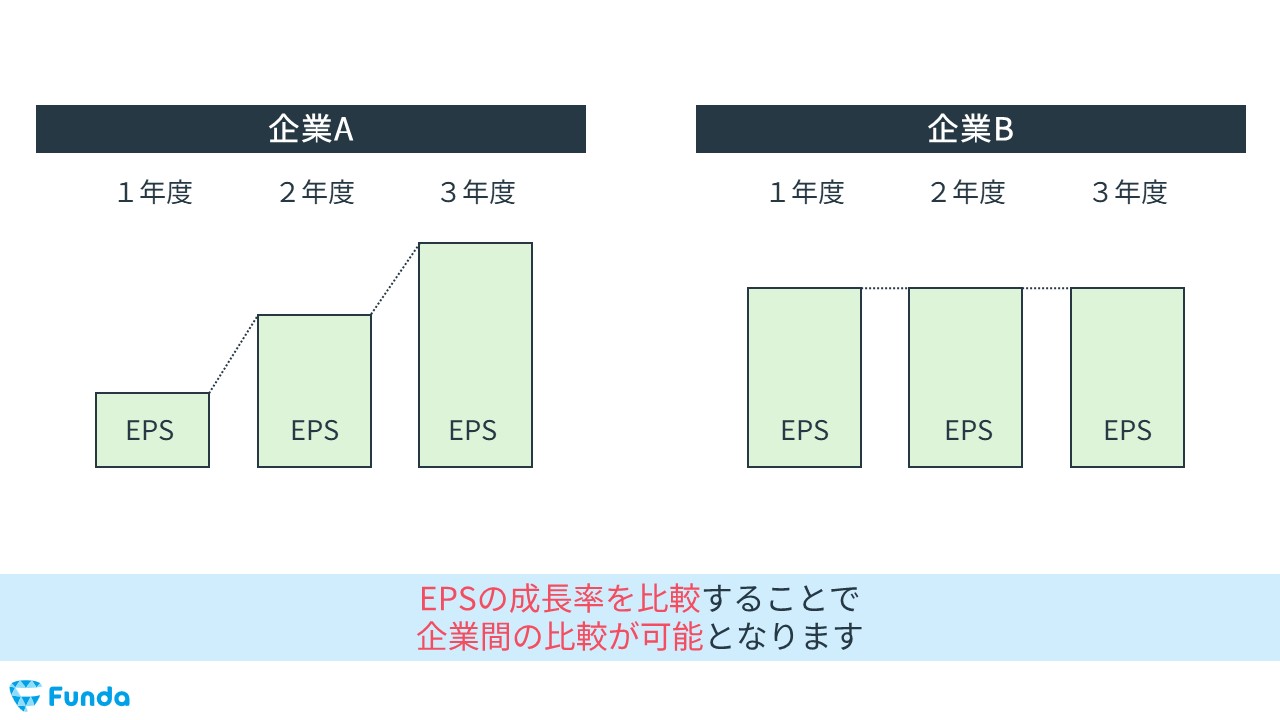

そこで、EPSを見る際に重要となるのはEPS成長率の比較です。

前期と比べてEPSがどの程度成長したかを比較することで、意味のある示唆を得ることが可能となります。

ぜひ、EPSを見る際には意識してみてください。

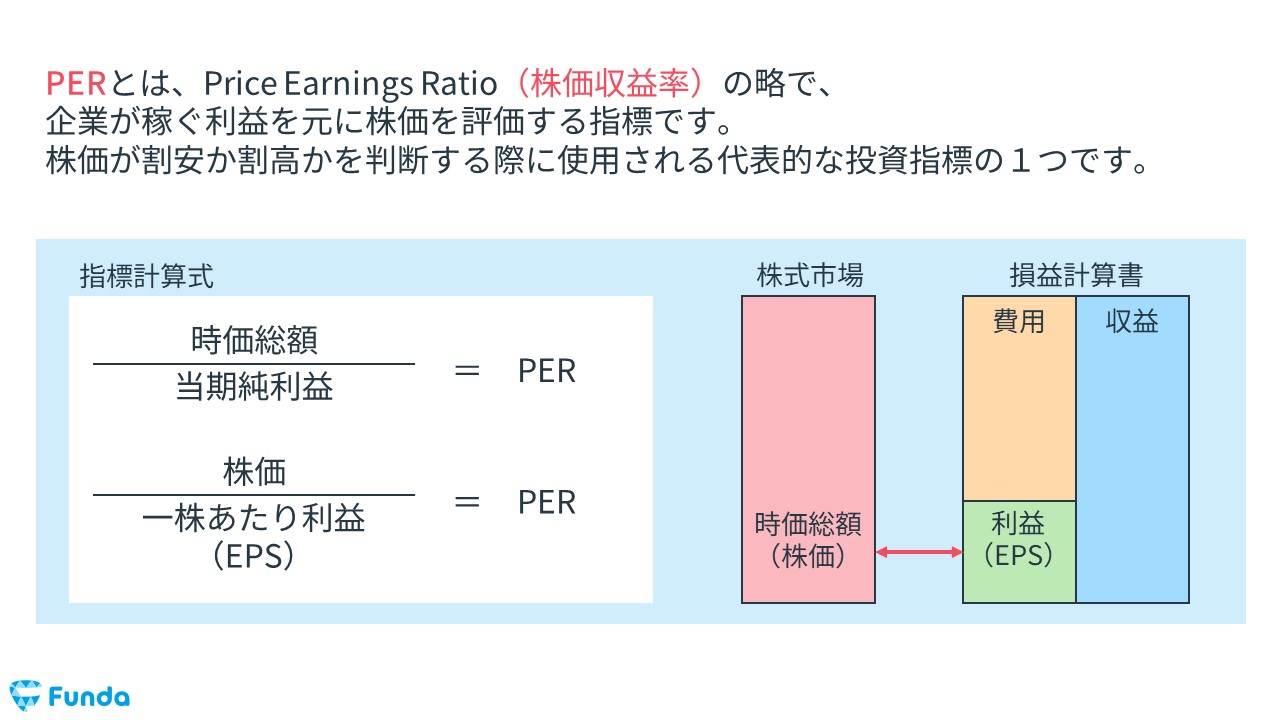

EPSとPERの関係は?

EPSと株価を比較することでPER(株価収益率)を算出することができます。

PERは、EPSという会計の指標と、株価というマーケットの指標の橋渡しとなる重要な指標です。

PERを求めることで、投資の回収期間を見ることができ、株価の割安割高を判断することが初めて可能となります。

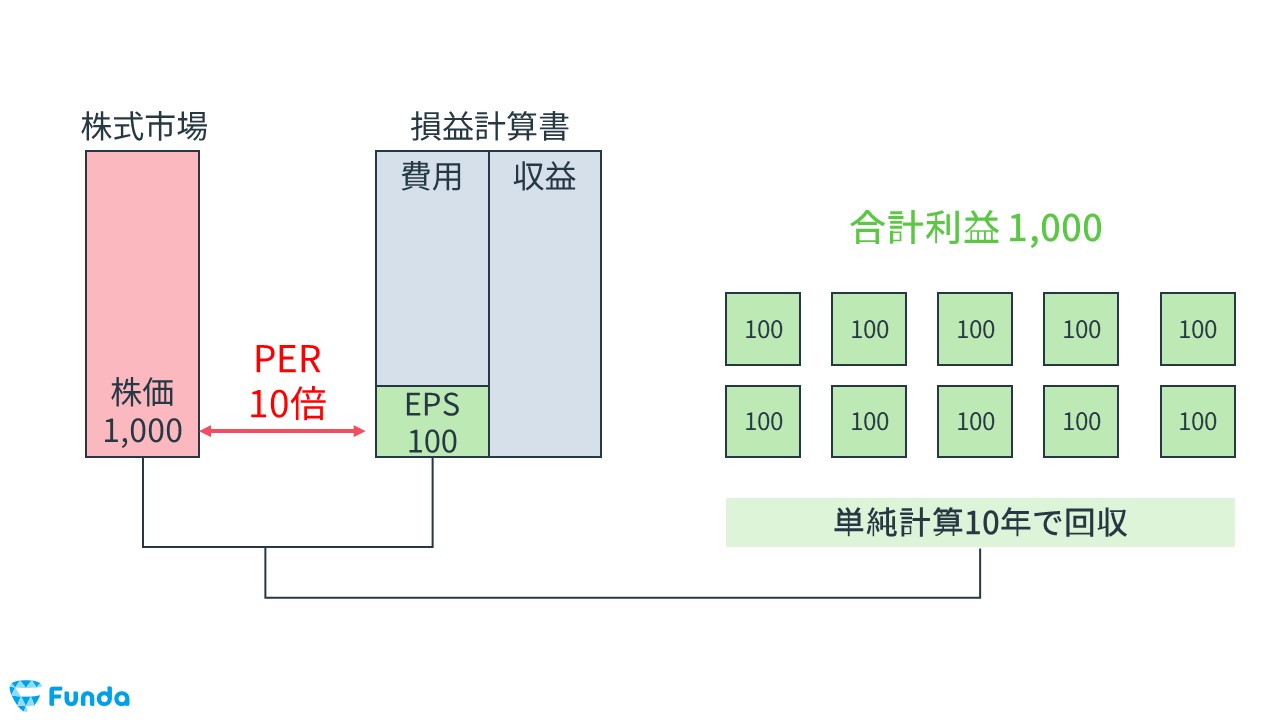

PREを算出する事例の紹介

例えば、下図の場合は株主の利益であるEPS100円に対して株価が1,000円です。

つまり10年株式を持っていれば投資額の1,000円を回収できる計算となります。

この場合、PERは10倍となります。

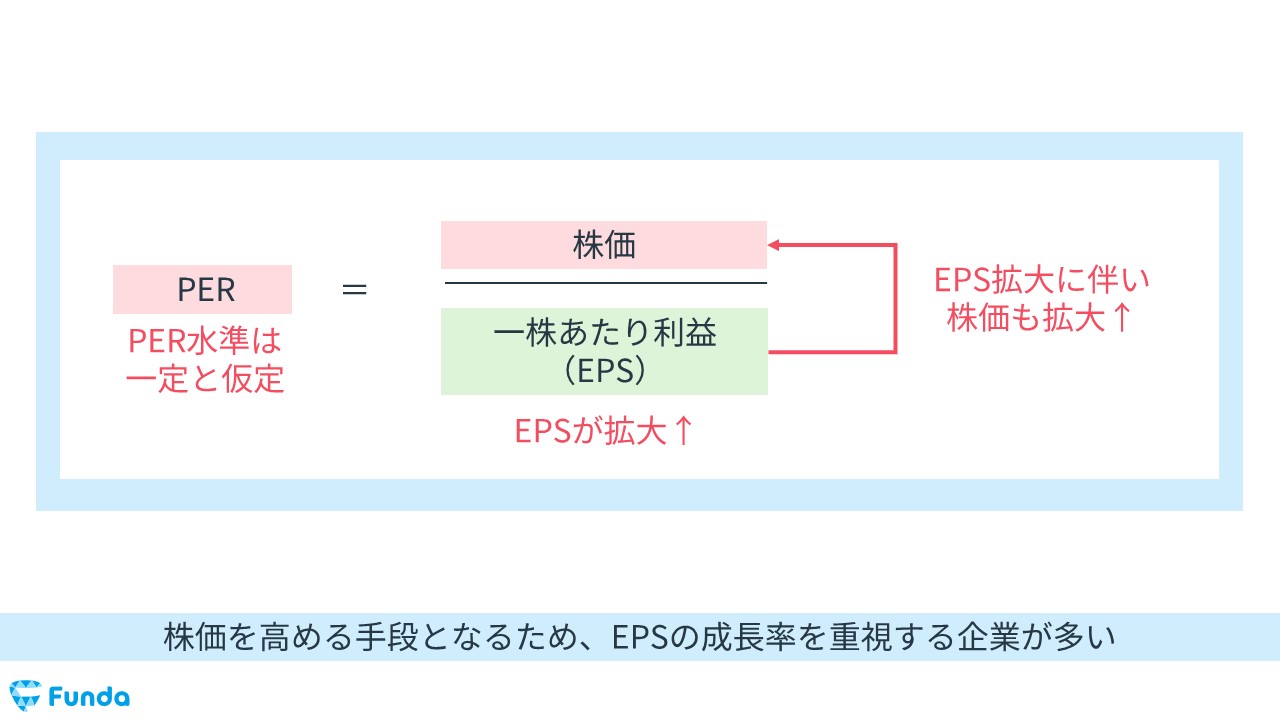

PERから読み取るEPSの重要性

例外はあるものの、通常は同じ業界であればPERの水準は近似すると考えられます。

そのため、PERが一定で推移すると仮定した場合、PERの構成要素であるEPSが成長するに連れて、株価の上昇に直接寄与することになります。

このような背景からもEPSの成長率は重要な指標となります。

EPS(1株あたり純利益)がマイナスの場合は?

EPS(1株当たり利益)がマイナスということは、会社が損失を出している状態を示しています。EPSがマイナスの場合の扱い方については以下のようなポイントが考慮されます。

- 原因の分析

- 持続性の評価

- 他の財務指標との比較

それぞれ詳しく解説します。

原因の分析

まずは、EPSがマイナスになっている原因を把握することが重要です。それは、業績の悪化、業界全体の不況、競合による影響、経営陣の問題、一過性の損失など様々な要因が考えられます。「EPSがマイナスだった」で終わるのではなく、「なぜマイナスなのか?」という原因を分析することが重要です。

持続性の評価

EPSがマイナスである状況が一時的なものか、持続的なものかを判断することが重要です。一時的な要因によるものであれば、状況が改善される可能性がありますが、持続的な要因による場合は、企業の将来性に懸念が生じます。

従って、EPSのマイナスが今後も持続するかどうかを分析することが重要です。

他の財務指標との比較

EPSがマイナスの場合には、他の財務指標も合わせて分析し、企業の全体的な業績を評価することが重要です。具体的には下記のような指標が用いられます。

売上高成長率

企業の収益力や成長性を評価するため、売上高成長率を確認します。EPSがマイナスでも、売上高成長率が高い場合は、将来的に利益が回復する可能性があります。

関連記事

売上高成長率とは?企業分析必須の伸び率の読み方を徹底解説

navi.funda.jp/article/sales-growth-rate

営業利益率

営業利益率は、企業の収益性やコスト構造を評価するための指標です。EPSがマイナスであっても、営業利益率が高い場合は、一過性の損失や金利負担が影響している可能性があります。

関連記事

営業利益とは?計算式や分析方法、経常利益との違いを徹底解説

navi.funda.jp/article/operating-profit-margin

自己資本比率

自己資本比率は、企業の財務安定性を示す指標です。EPSがマイナスでも、自己資本比率が高い場合は、企業が堅実な経営を行っている可能性があります。

関連記事

自己資本比率とは?計算式や目安、分析方法をわかりやすく解説

navi.funda.jp/article/capital-adequacy-ratio

EPS(1株あたり純利益)の調べ方は?

EPSの開示義務

EPSは、株主にとって重要な指標であるため、多くの国で企業はEPSの開示義務を負っています。

たとえば、日本では金融商品取引法や会社法などの法律・規則によって、上場企業は四半期ごとに財務諸表を公表することが求められています。この財務諸表には、収益や利益、株式数などの情報が含まれており、EPSもその中の一つとして開示されます。

また、アメリカ合衆国では、上場企業は毎四半期の決算発表時にEPSを開示することが義務付けられています。さらに、SEC(米国証券取引委員会)によって設けられた規則によって、EPSの計算方法や開示方法に関する厳格な基準が設けられています。

EPSの開示義務は、投資家が適切な投資判断を行うために必要な情報を提供することを目的としています。また、企業が財務的に健全かどうかを判断する上でも、EPSは重要な指標の一つとされています。

有価証券報告書からEPSを把握する

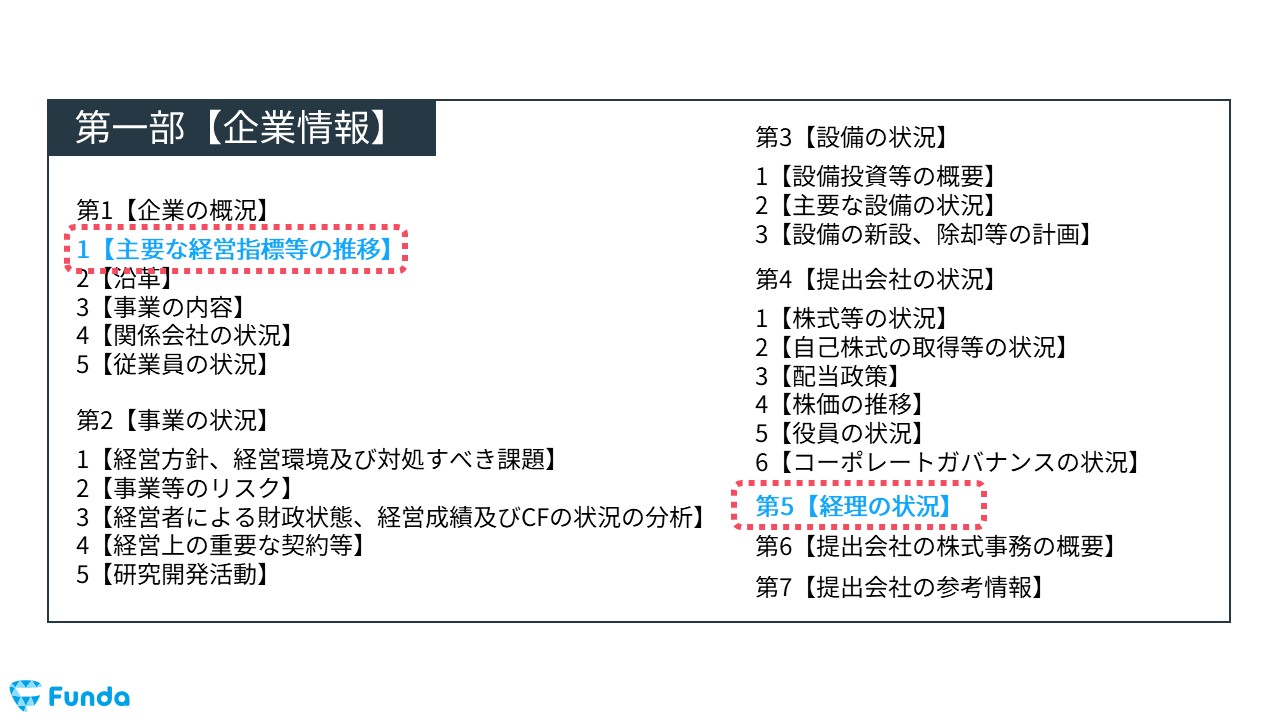

それでは実際の指標の調べ方です。今回は有価証券報告書を使ってEPSの計算に必要となる数値を取りに行きます。

有価証券報告書の第一部【企業情報】の下記の項目にEPSの情報が開示されています。

- 主要な経営指標等の推移

- 経理の状況

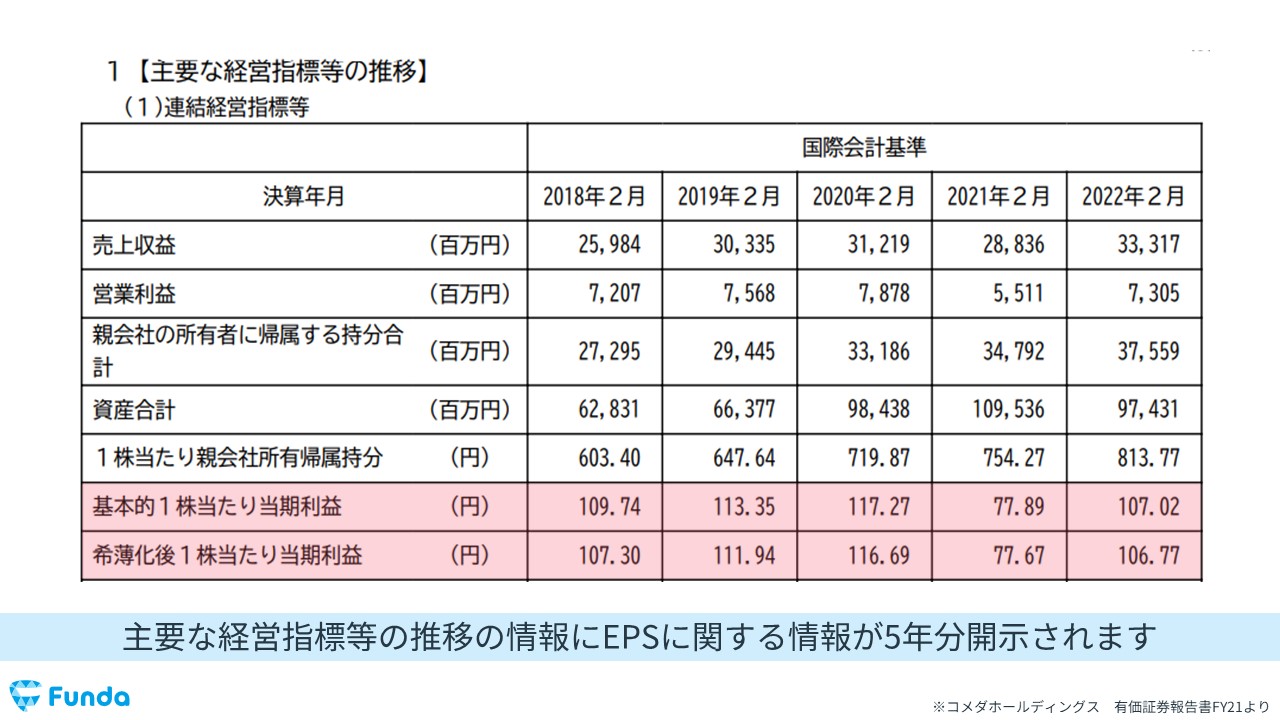

主要な経営指標等の推移からEPSを確認する

有価証券報告書の、「1【主要な経営指標等の推移】」の欄には、EPSのデータが数年分開示されています。

時系列でEPSの変化を追いたい場合には、こちらを参考にしてください。

経理の状況からEPSを確認する

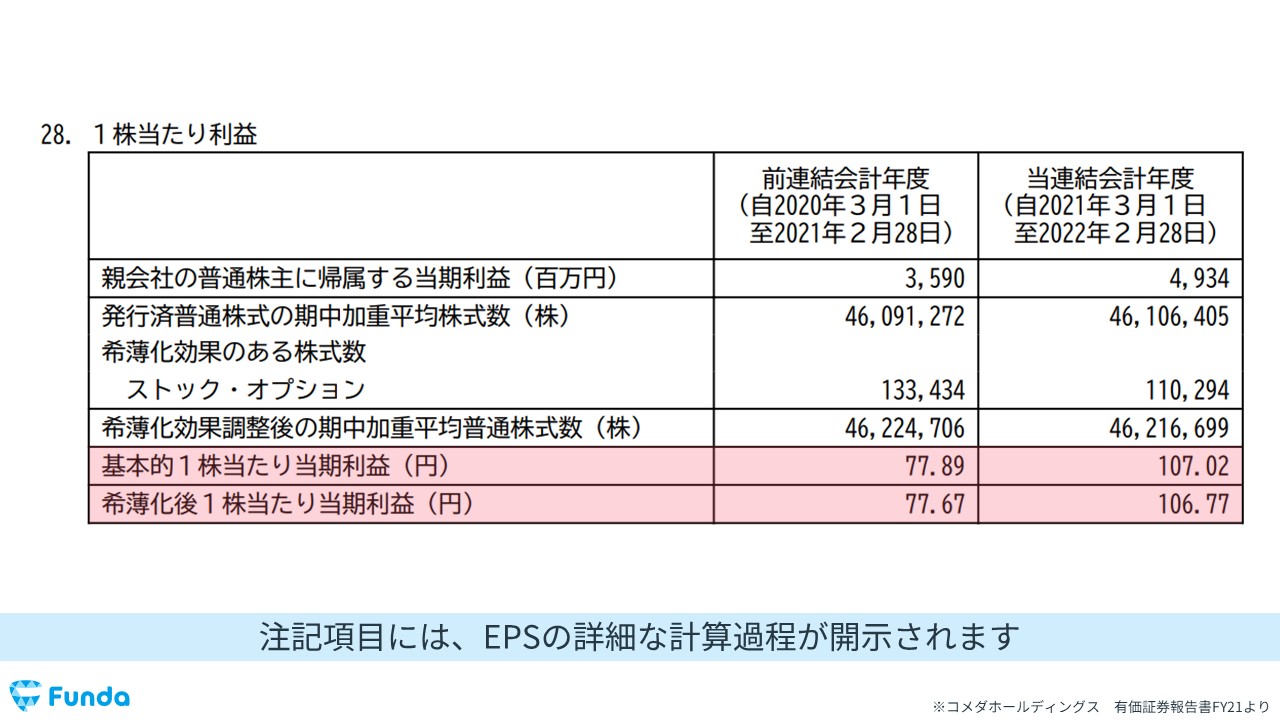

EPSの詳細な計算式を知りたい場合には、第5【経理の状況】の注記事項を確認します。

注記事項には、EPSを構成する変数の詳細が開示されています。

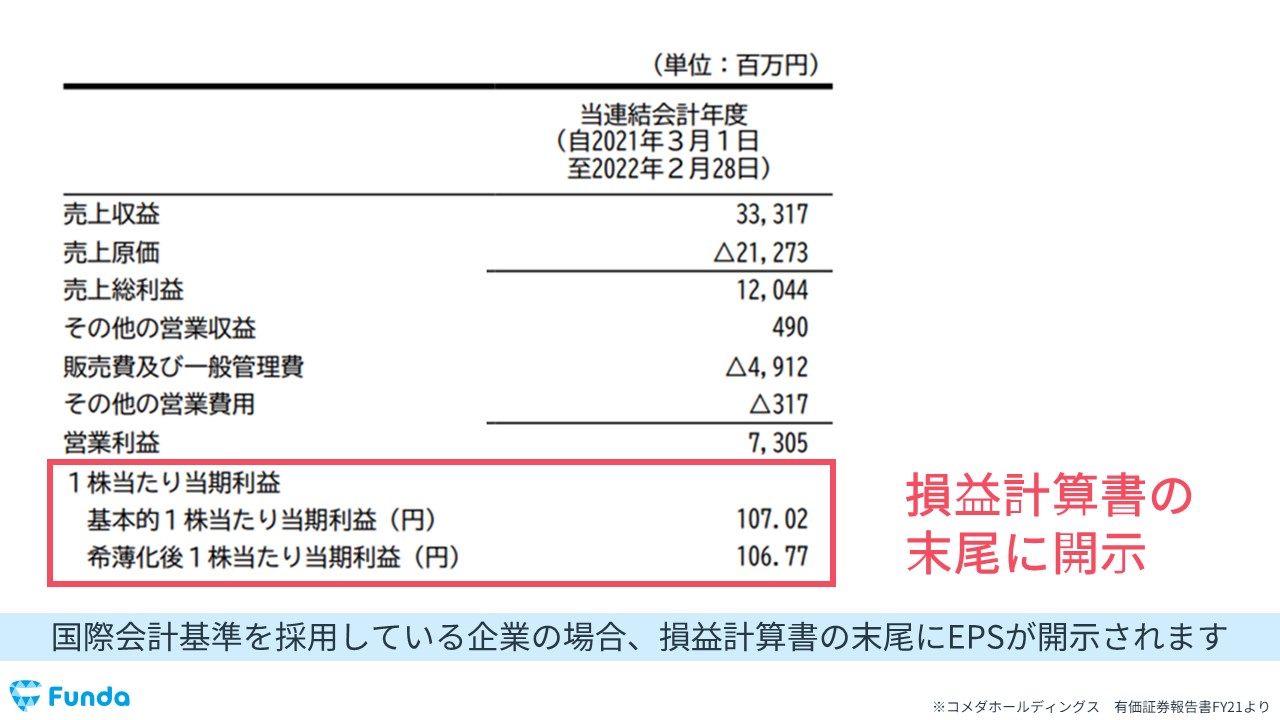

また、国際会計基準(IFRS)を採用している会社では、損益計算書の末尾にもEPSの情報が開示されます。

EPS(1株あたり純利益)のまとめ

以上、EPSの解説でした。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

PERの算出や時系列比較などを使って、ぜひ企業分析にチャレンジしてみてください!

企業分析を1からしっかり学びたい方は、企業の経営成績の読み方がわかる下記の記事がおすすめです。

関連記事

損益計算書とは?決算書の読み方を企業分析のプロがわかりやすく解説

navi.funda.jp/article/profit-and-loss-statement