売上債権回転期間とは?計算式や業界平均の目安をわかりやすく解説

#

会計2024.4.29

売掛金や受取手形など、将来現金を回収する資産のことを売上債権といい、売上債権の回収状況をはかる指標を売上債権回転期間といいます。売上債権の回収は企業の資金繰りの面で重要であり、企業分析をする上では欠かせません。

この記事では、現金回収の効率性を測定する売上債権回転期間の意味や計算式、業界平均の目安、指標の使い方についてを図解を用いてわかりやすく解説します。

目次

売上債権回転期間とは?

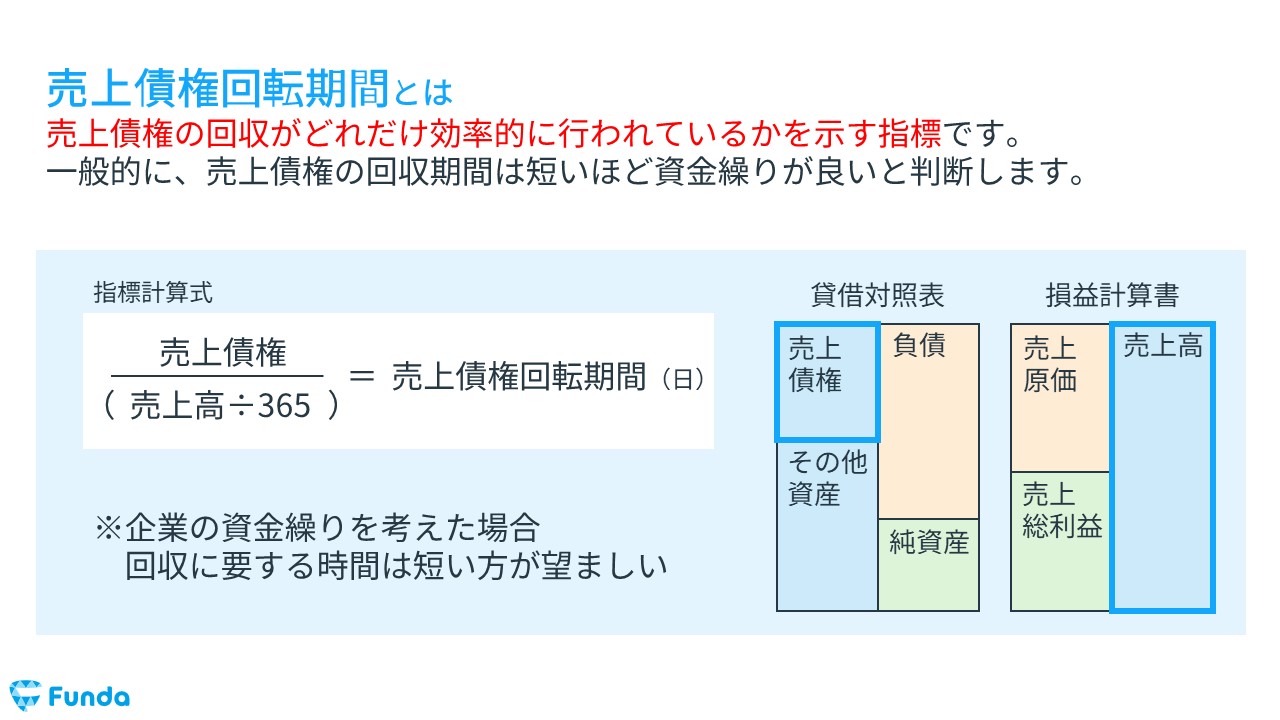

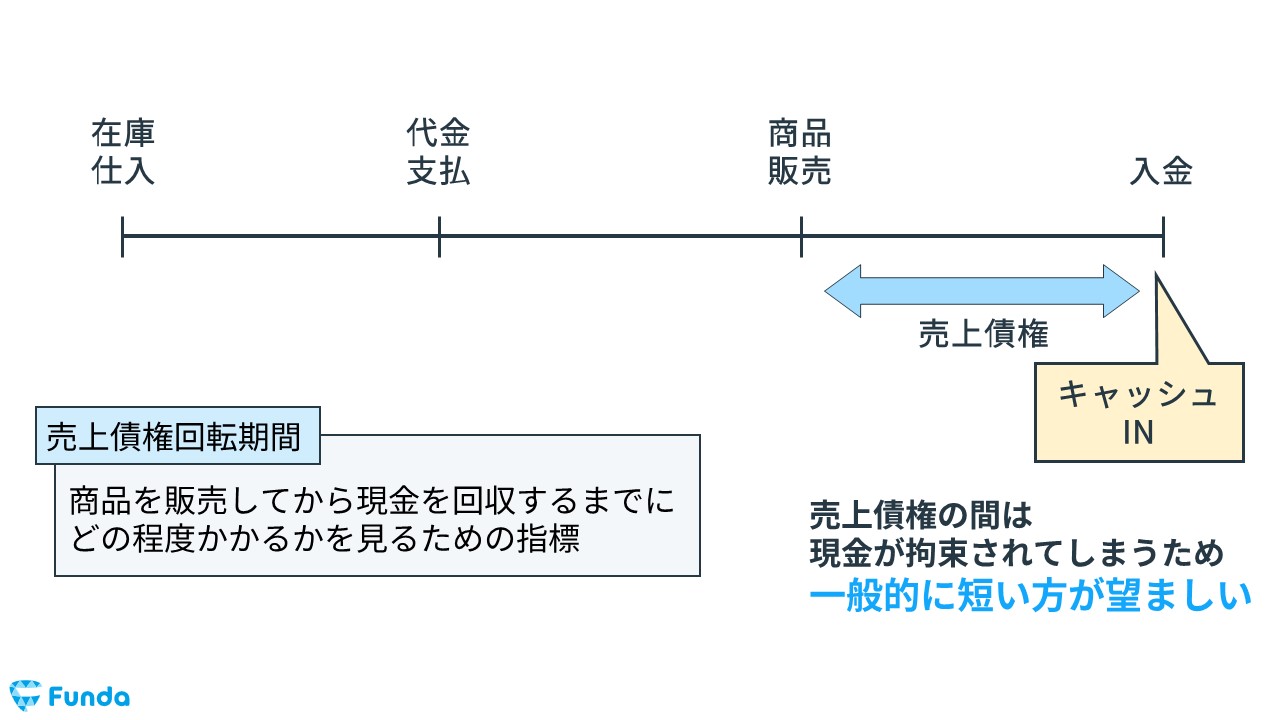

売上債権回転期間とは、営業活動で生じた売上債権が、現金で回収されるまでにどの程度の期間を要するかを概算する指標です。

一般的に現金の回収は早ければ早い程良いとされているため、売上債権回転期間も短い方が望ましいとされています。

売上債権回転期間の計算式

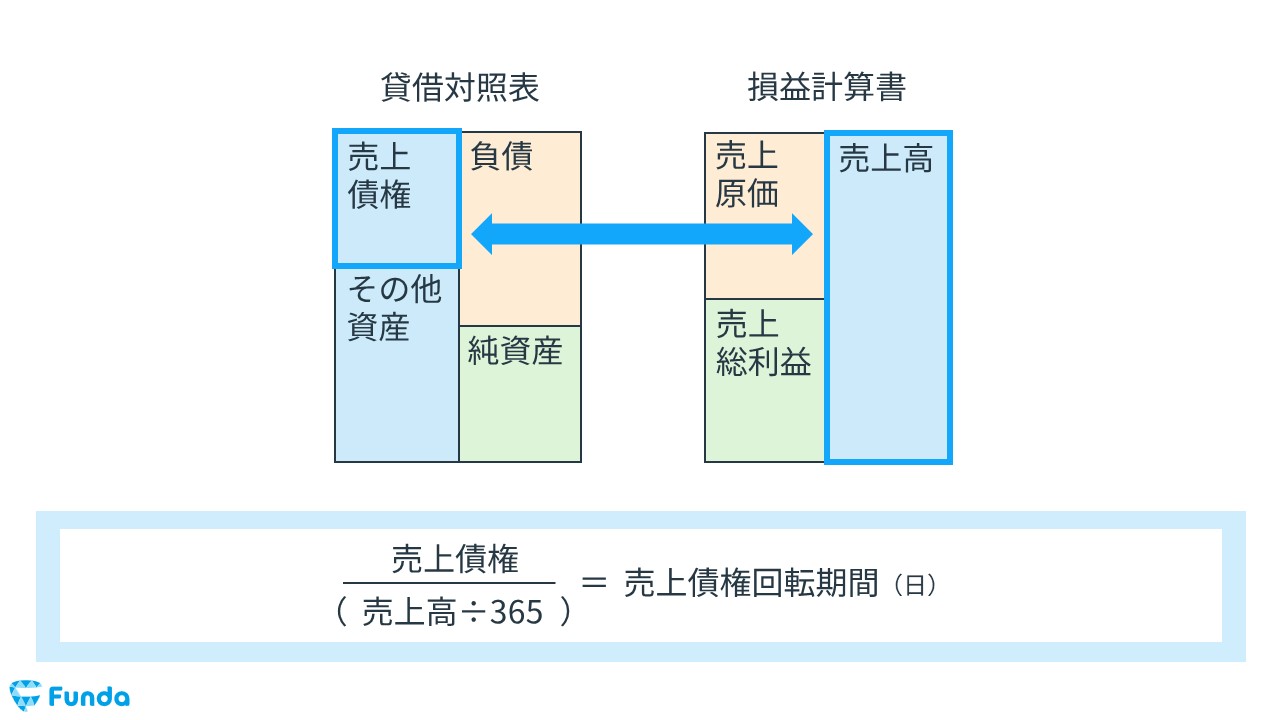

売上債権回転期間は、下記の計算式で算出します。

- 売上債権回転期間(日)=売上債権÷(売上高÷365)

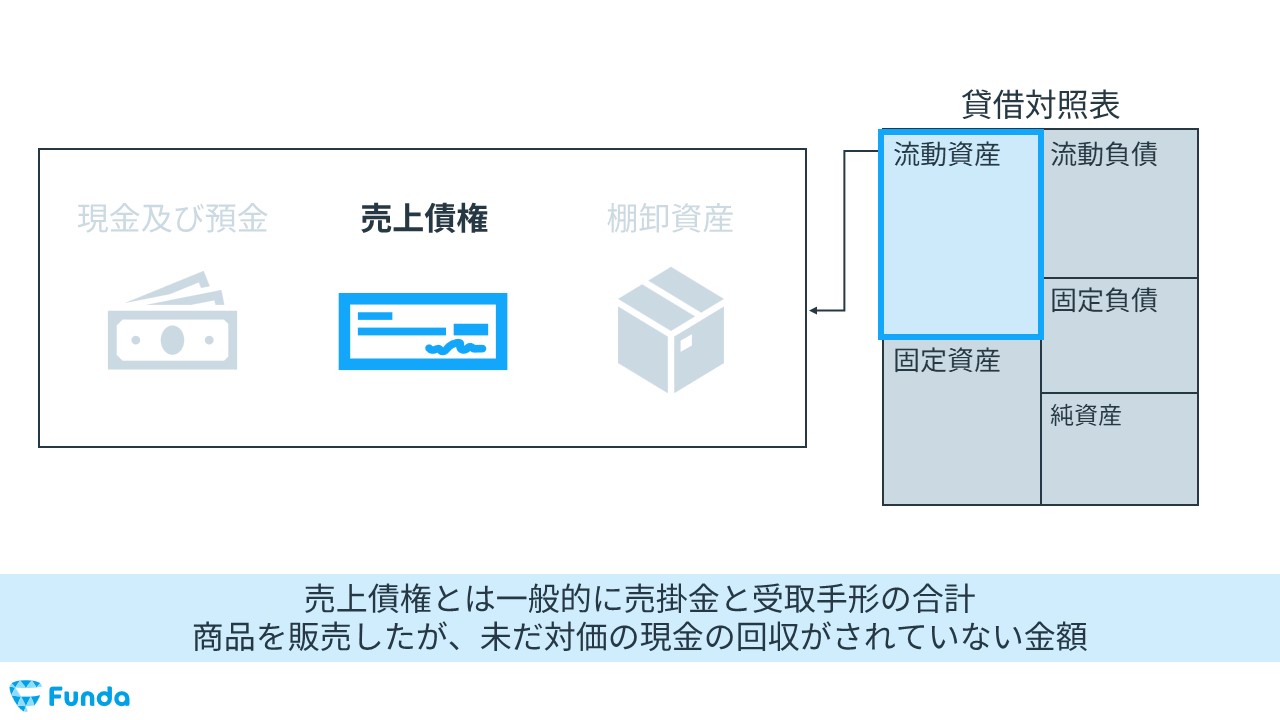

売上債権とは

売上債権とは、後日お金を受け取る権利のことを意味します。

身近な例だと、クレジットカードがイメージしやすいと思います。

私たちが支払いにクレジットカードを使用した場合、その時点では現金を支払わずに翌月以降現金が口座から引かれることになります。

これを売り手の立場で考えると、取引が発生した時点から、現金を受け取るまでの期間は売上債権という形で計上されることになります。

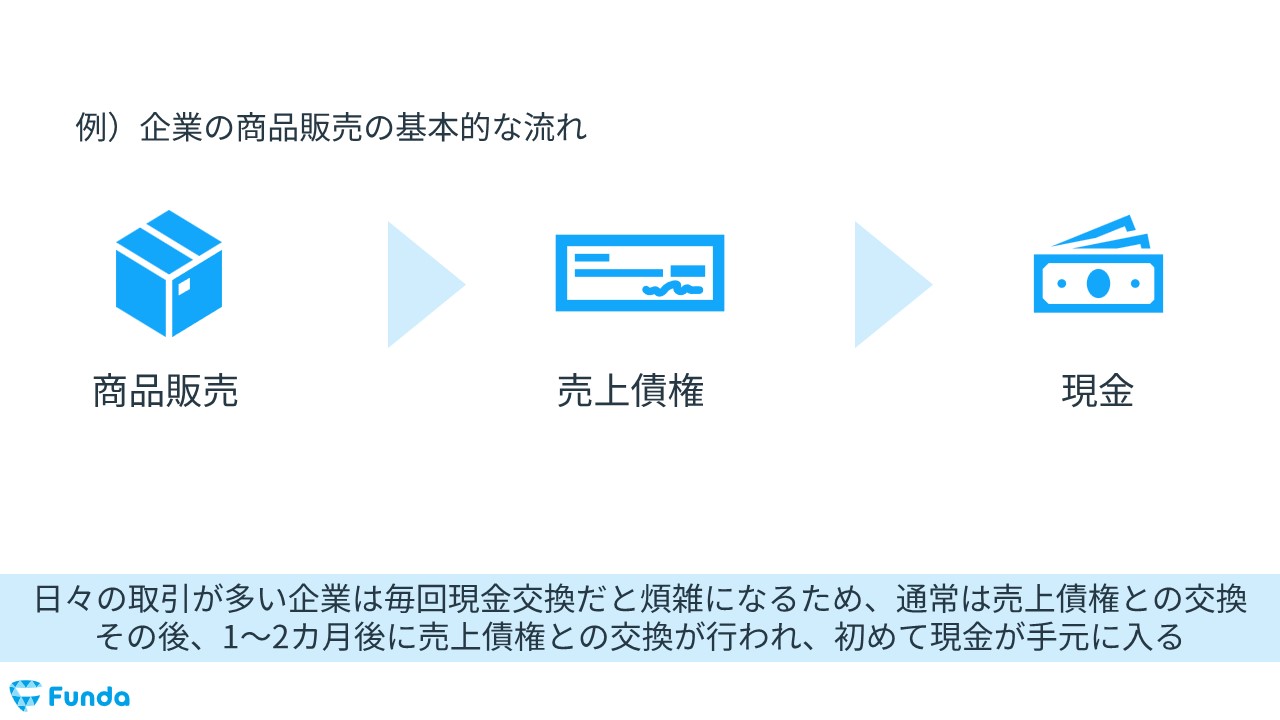

商品を販売してもすぐに現金で回収できるとは限らない

小売店や飲食店のような一般消費者を相手としたビジネスでは、商品を販売した瞬間に現金で回収することが可能です。しかし、企業間取引の場合には、取引の金額も大きいため、その場で現金の引き渡しを行わない信用取引が主流となります。

このような理由から、商品を販売してもすぐに現金で回収できないケースが多くなります。

売上債権回転期間と売上債権回転率の違いとは?

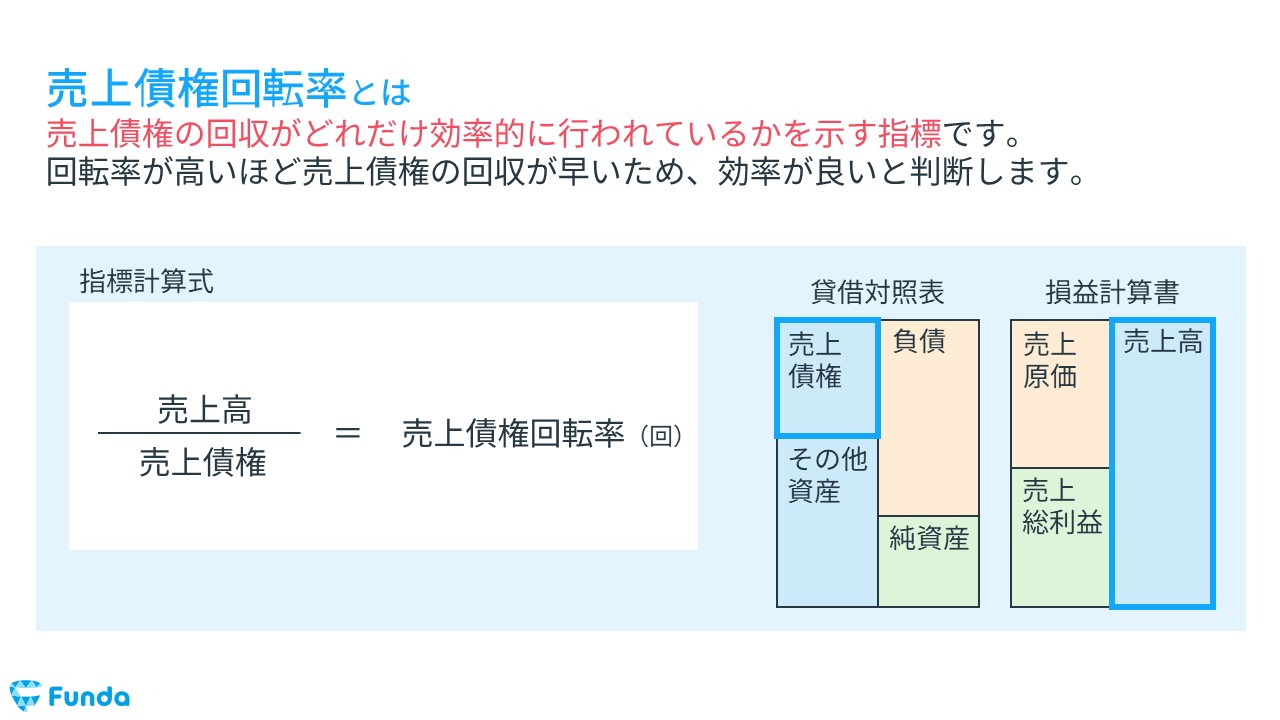

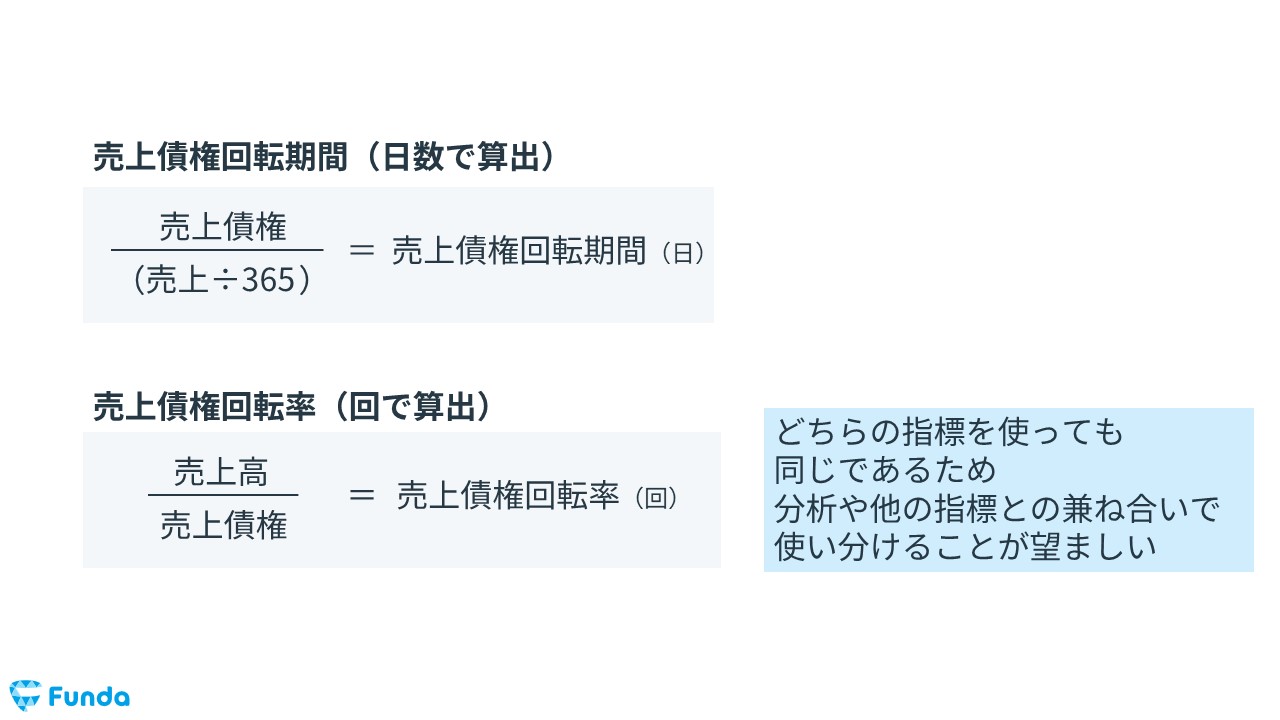

類似指標として、売上債権回転率という指標も存在します。

売上債権回転期間と同様に、売上債権の回収がどれだけ効率的に行われているかを示す指標です。

両者は表現の違いでしかなく、同じ意味の指標と考えて問題ありません。

売上債権回転率の計算式

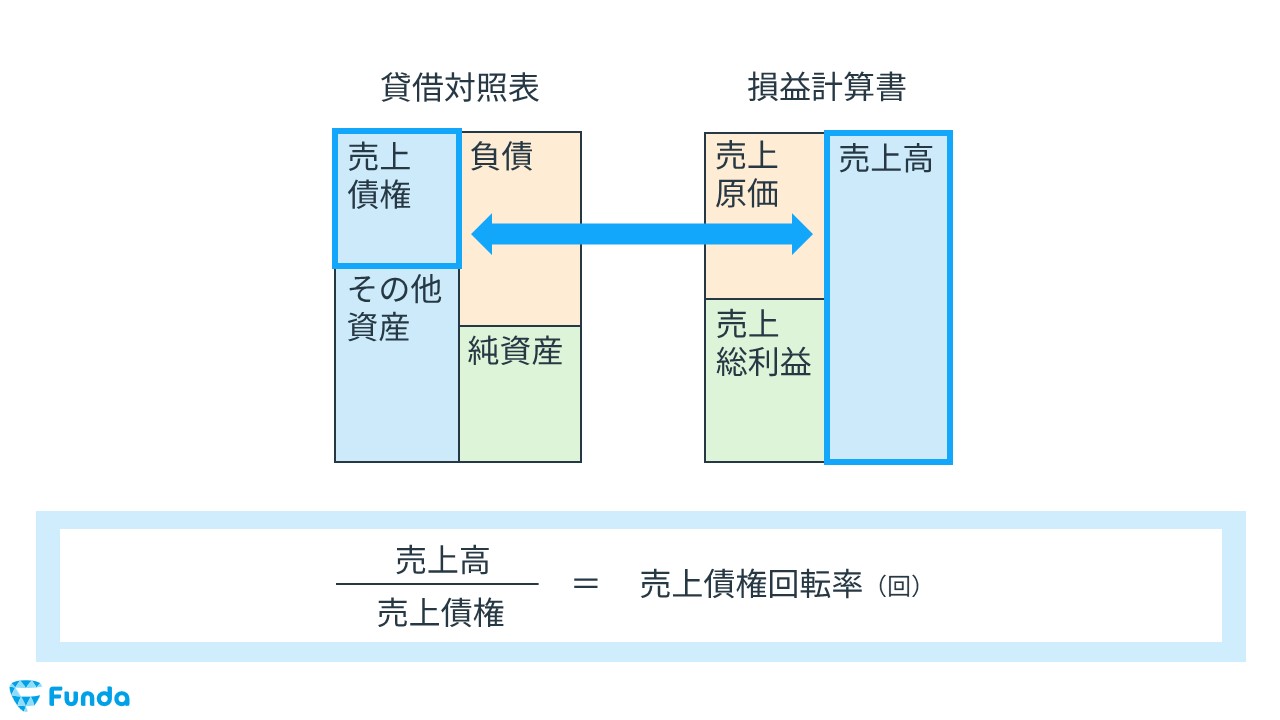

売上債権回転率は、以下の計算式で算出します。

- 売上債権回転率(回)=(売上高÷売上債権)

売上債権回転期間と売上債権回転率の使い分け

どちらの指標を使っても意味は同じであるため、分析やほかの指標との兼ね合いで使い分けることが望ましいです。

例えば、日数で表現した方がわかりやすい場合には、売上債権回転期間を使います。

一方、総資産回転率など、他の効率性指標と併記して使用する場合は売上債権回転率を使います。

売上債権回転期間の使い方とは?

売上債権回転期間は、貸借対照表の売上債権が損益計算書の売上高の何倍あるかを算出し、売上債権が現金化するまでに何日要するかを把握する指標です。

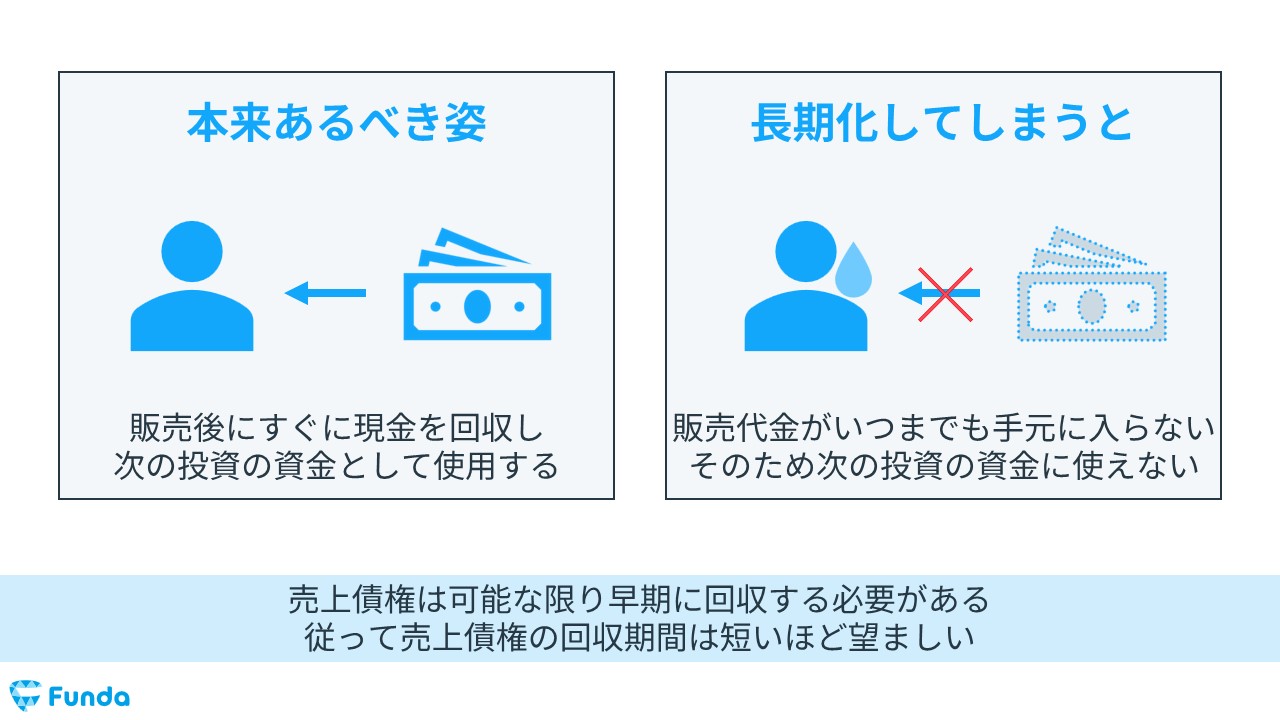

売上債権の間は現金が拘束されてしまうため、一般的に短い方が望ましいとされています。

もし売上債権の回収が長期化してしまった場合、販売代金がいつまでも手元に入りません。その結果、次の投資の資金に使えないという問題が発生します。

したがって、売上債権の回収は短い方が良いのです。

売上債権回転期間の分析方法

売上債権回転期間は長い、短いだけではなく、数値の差から時系列、企業間の違いを深掘りするために活用しましょう。

実際の使い方を解説します。

指標を使って分析する際は、

- 時系列での比較

- 同業種の企業間比較

が有効です。

時系列での指標の比較

時系列で分析を行うことで、企業の販売代金の回収状況を追うことができ、企業をより深堀りするためのきっかけを得ることができます。

たとえば、今期と前期の売上債権回転期間の数字が違った場合に、その理由が何かを深掘りすることで企業のリスクや強みが読み取れることが可能になります。

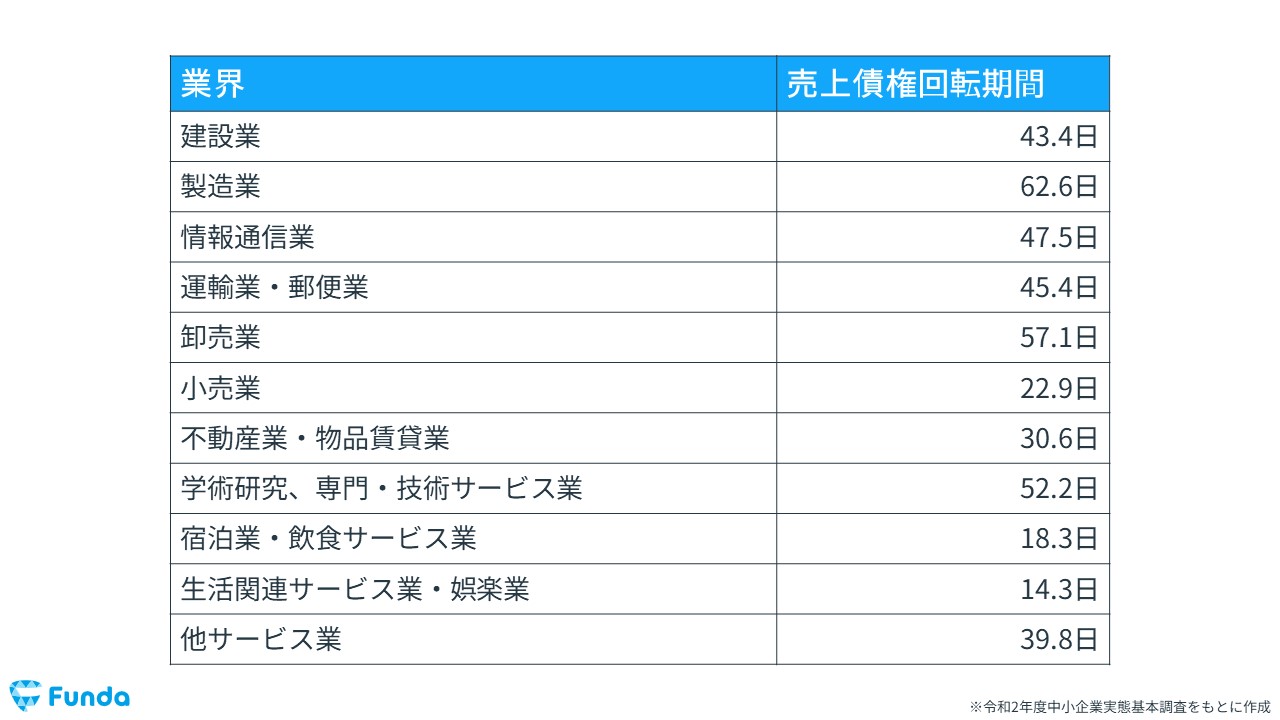

同業界の企業間比較

同業界の場合、通常は販売先も似たような会社になることが多いため、業界の平均値を知ることができます。業界平均の数値と比べて「長い」「短い」と比較を行うことで、有用な示唆を得る切っ掛けとなる場合があります。

また、通常は同業種の企業間では、大きな差は生まれないものですが、大きな差が生まれる場合には企業の強みや弱みなどがわかる示唆を得られることができます。

売上債権回転期間とセットで見るべき指標

多くの企業では、①仕入、②販売、③現金回収、という一連の取引が存在します。

この取引の流れの全体を見ることが、ビジネスの理解へと繋がります。

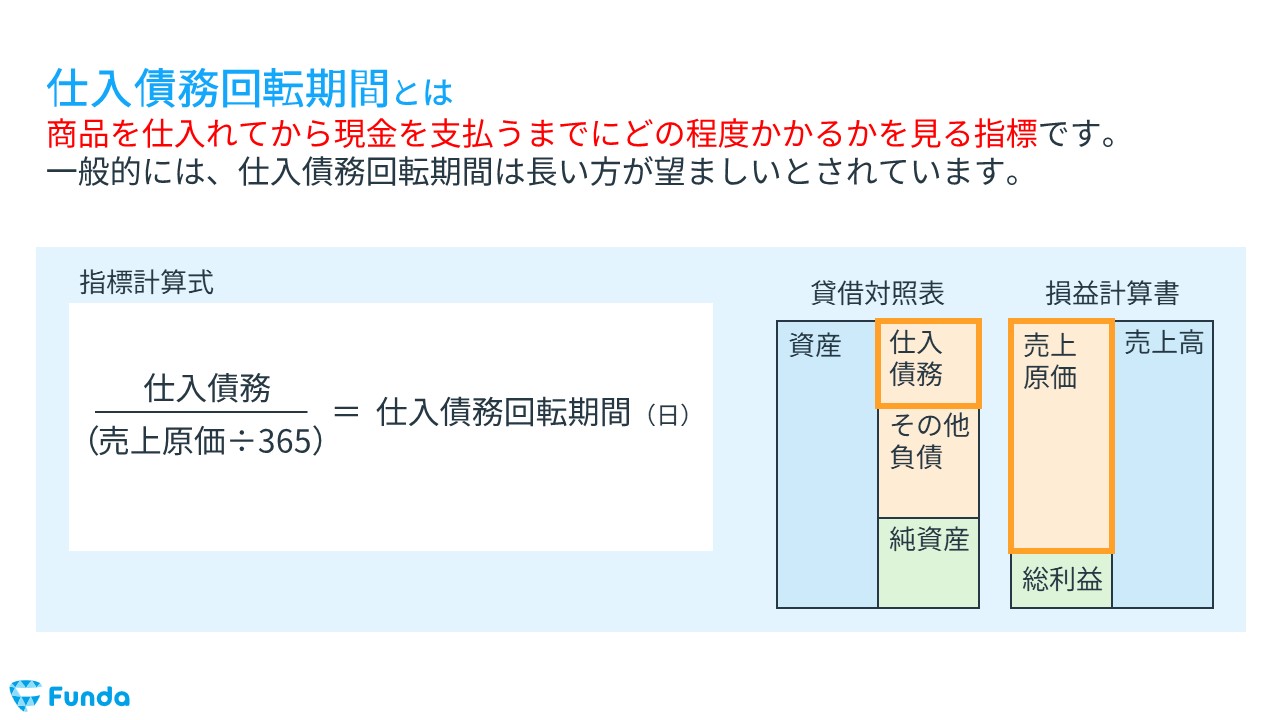

売上債権回転期間は、主に現金回収に掛かる指標ですが、実際の分析の際には、加えて、仕入債務回転期間や棚卸資産回転期間といった指標も併せて確認することが望ましいです。

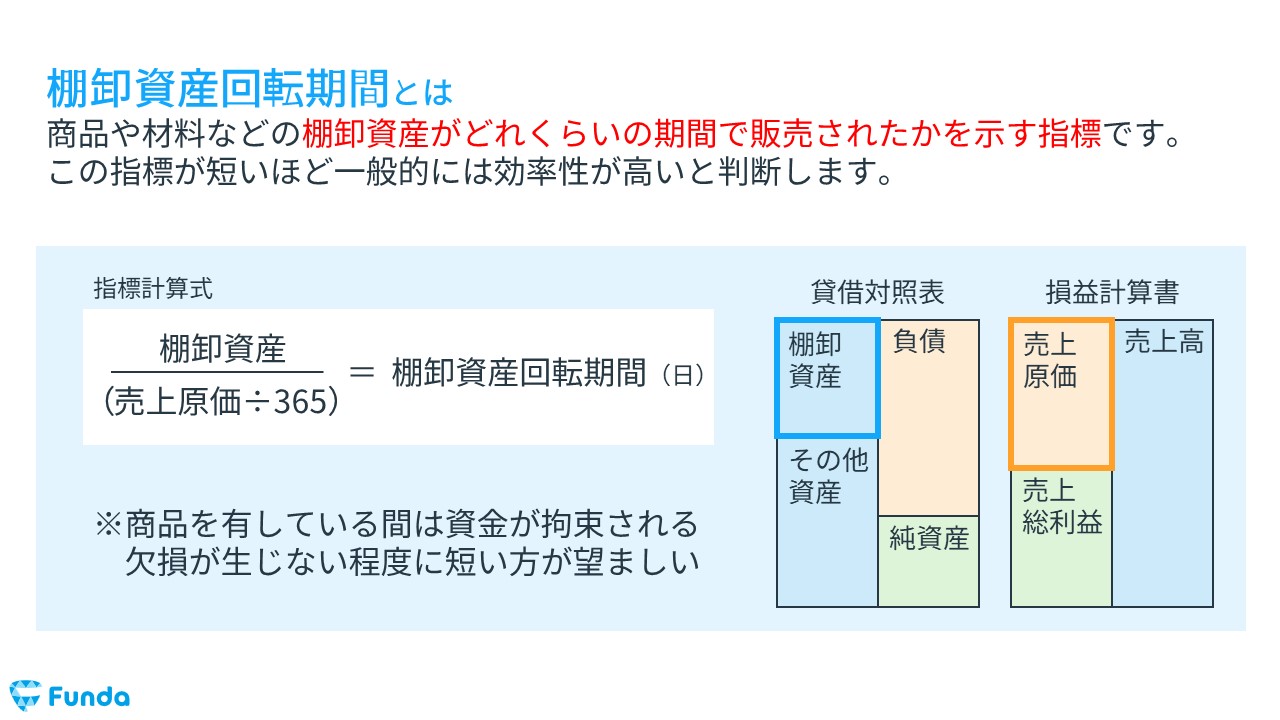

棚卸資産回転期間

棚卸資産回転期間とは、商品を仕入れてから商品を販売するまでの棚卸資産として計上される期間を表す指標です。この指標が短いほど、一般的には効率性が高いと判断します。

売上債権回転期間の調べ方とは?

それでは実際の指標の調べ方です。

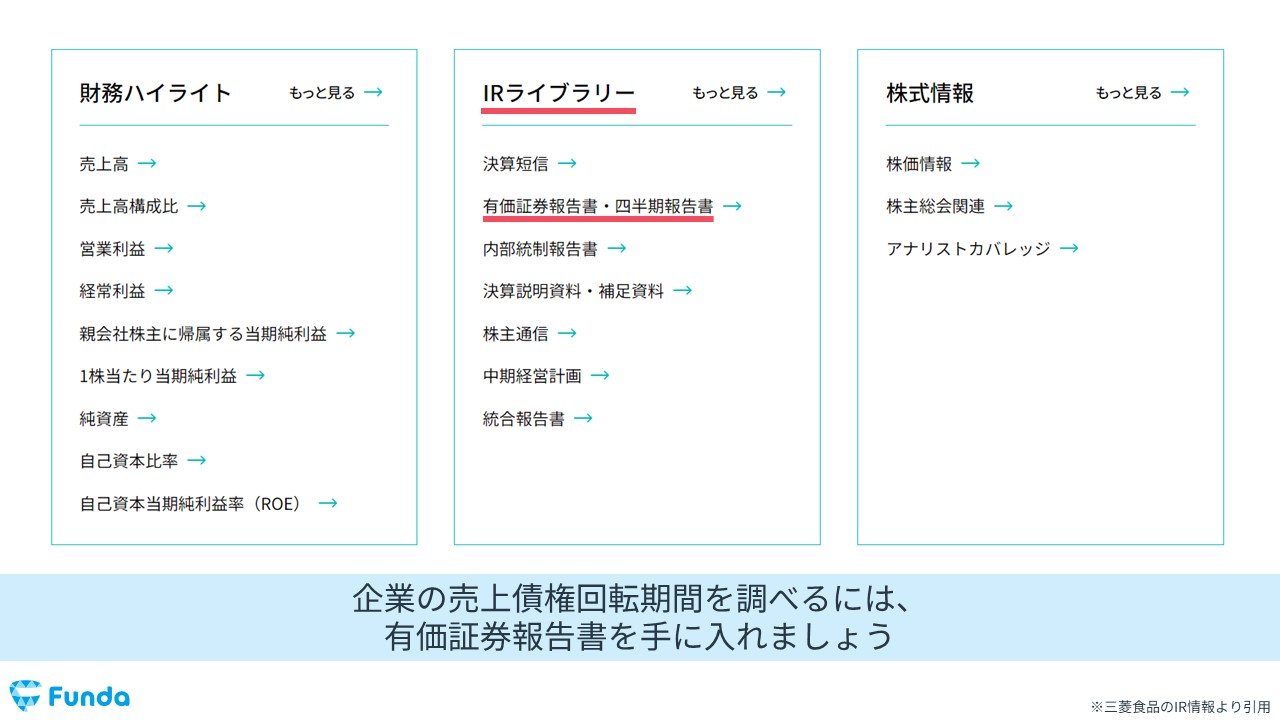

今回は有価証券報告書を使って売上債権回転期間の計算に必要となる数値を取りに行きます。

ステップ1:有価証券報告書を入手する

企業の売上債権回転期間を調べるには、まず、有価証券報告書を手に入れましょう。有価証券報告書は企業のIRページから入手することができます。

ステップ2:経理の状況を開く

次に、有価証券報告書の第一部【企業情報】の中の、第5【経理の状況】を開きます。

経理の状況には、貸借対照表や損益計算書、キャッシュ・フロー計算書などが記載されています。

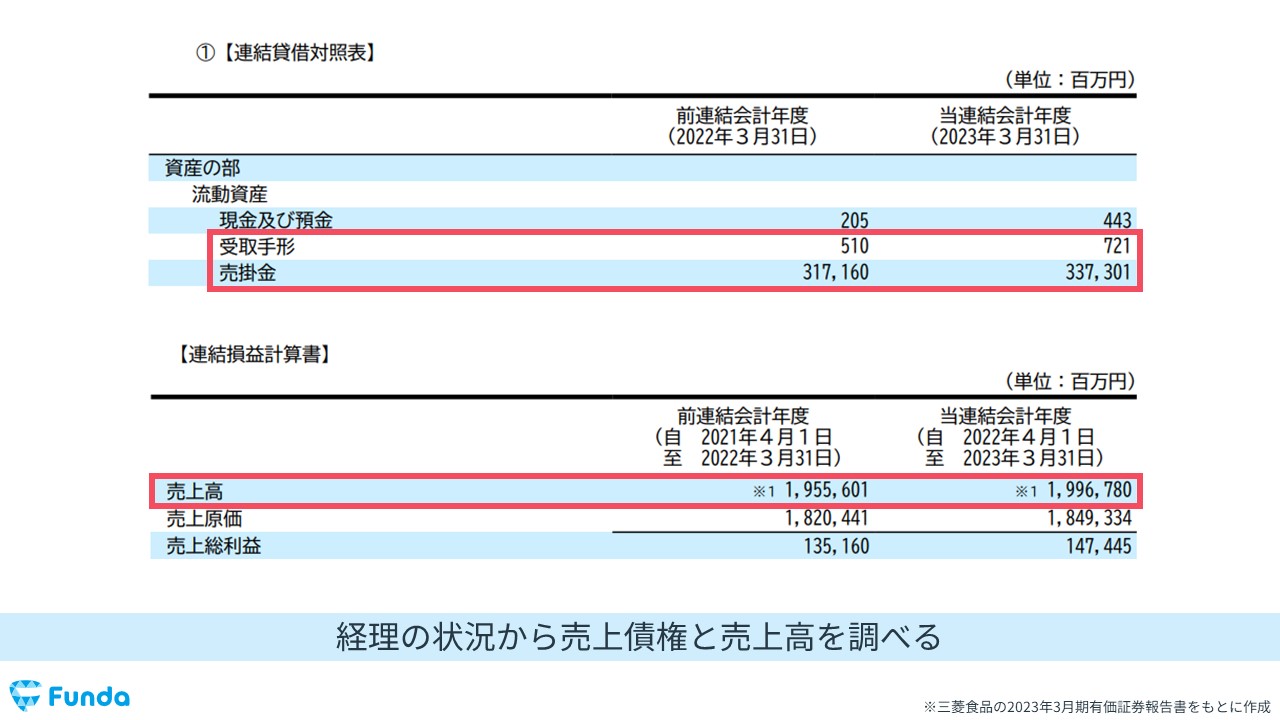

ステップ3:売上債権と売上高を調べる

経理の状況に載っている貸借対照表と損益計算書から、売上債権と売上高の情報をそれぞれ調べましょう。

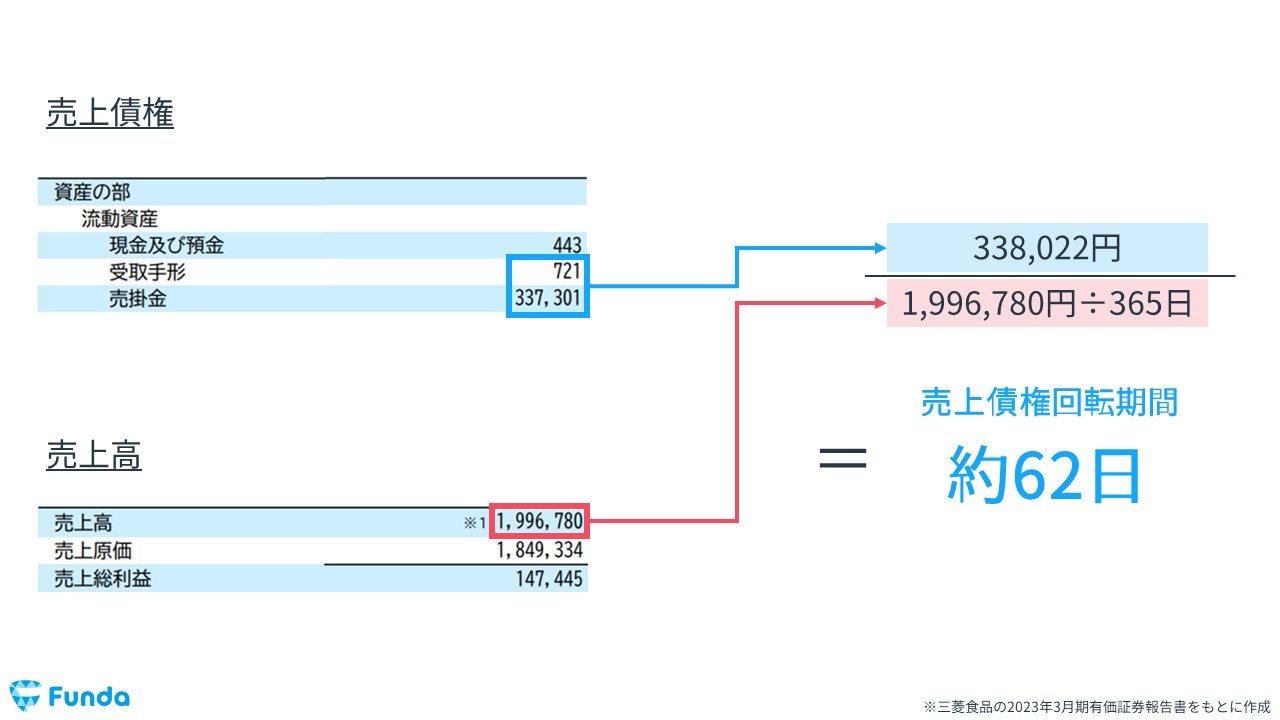

ステップ4:売上債権回転期間を計算する

最後に、売上債権回転期間を計算します。

売上債権の数値を、1日あたりの売上高で割ることで、売上債権回転期間の日数を算出できます。

売上債権回転期間のまとめ

以上、売上債権回転期間の解説でした。

売上債権回転期間は、売上債権の回収状況をはかる指標で、一般的には短い方が望ましいとされています。

また、回転期間が長い、短いだけではなく、なぜ長いのか?なぜ短いのか?をビジネスに結び付けて考えられるとより示唆のある分析となります。指標を比べ差が出ることがわかったら、次はその原因がどこにあるのかを調べることで一歩深堀した企業分析を行うことができます。

ぜひ、これからの企業分析で参考にして頂けると幸いです。

企業分析を1からしっかり学びたい方は、企業の経営成績の読み方がわかる下記の記事がおすすめです。

関連記事

損益計算書とは?決算書の読み方を企業分析のプロがわかりやすく解説

navi.funda.jp/article/profit-and-loss-statement