バリューチェーンとは?企業価値の源泉を特定する考え方を解説

2024.5.1

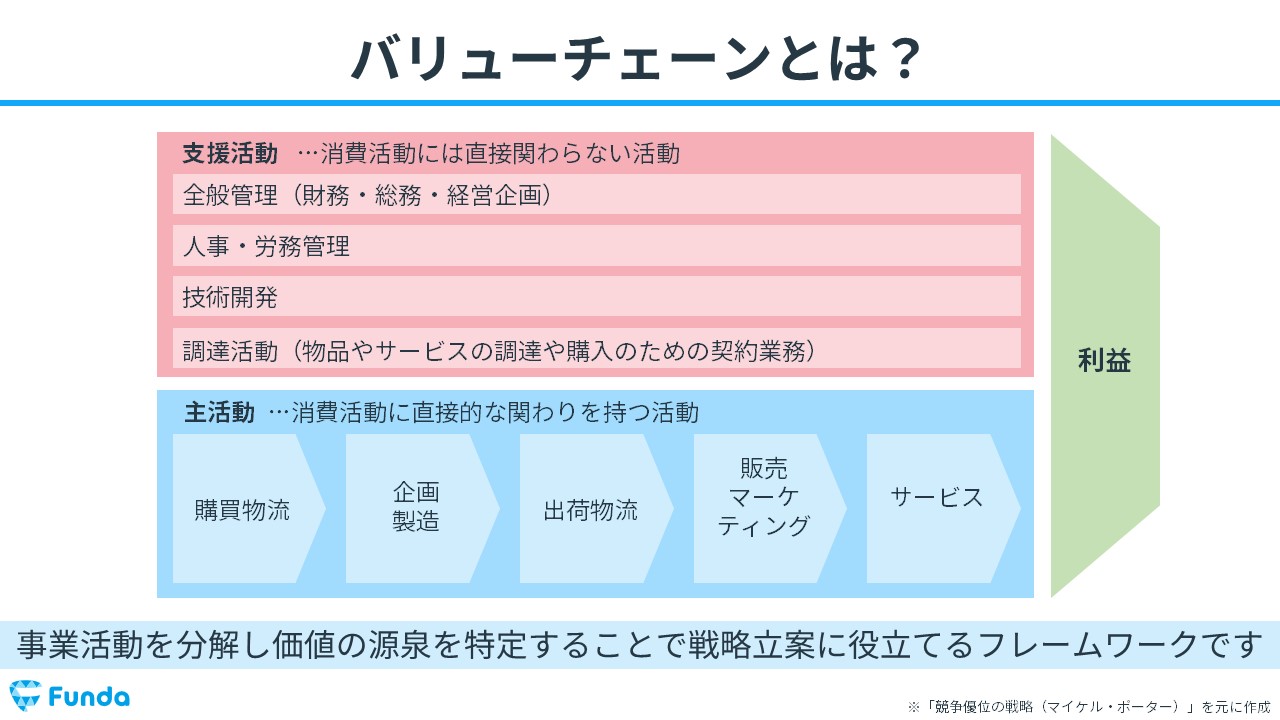

バリューチェーンとは?

バリューチェーンとは、原材料の調達から商品の提供までの、事業活動の一連の流れを価値の連鎖として捉える考え方です。

事業活動を分解し、価値の源泉を特定することは、事業の強みや弱みを把握することに繋がり、その結果、今後の戦略立案を考えること等に役立ちます。

.png)

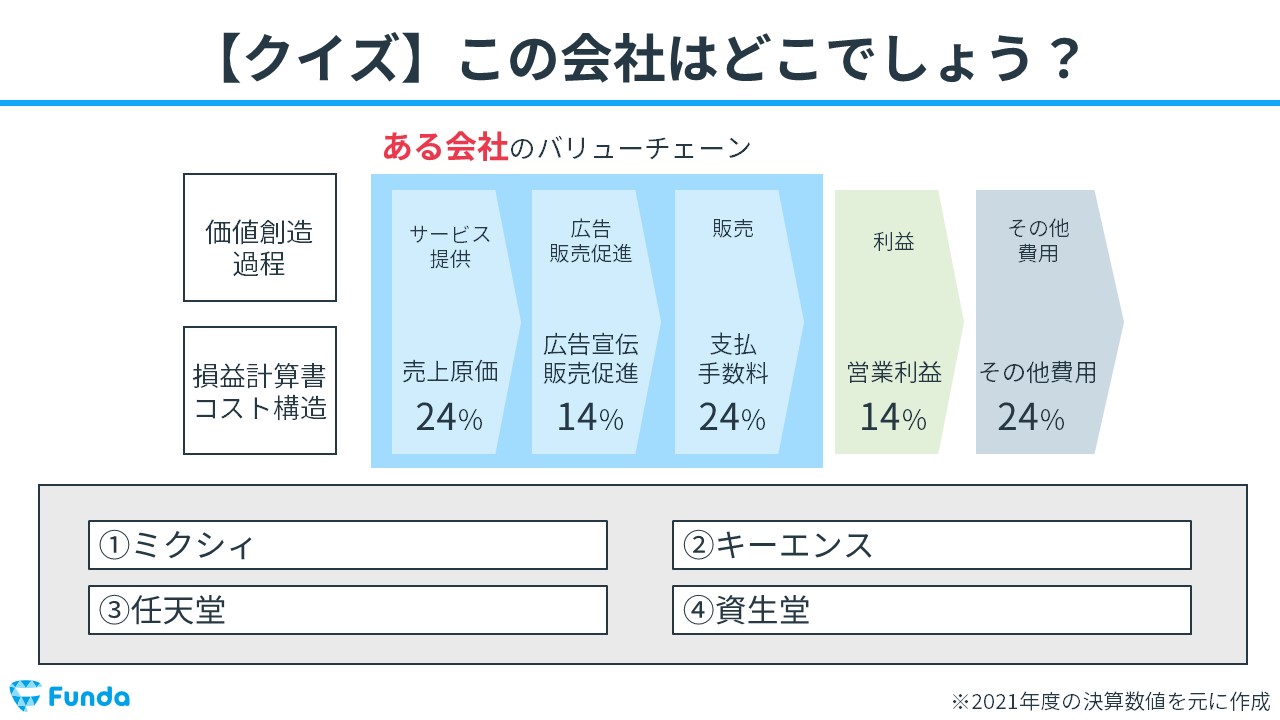

企業のビジネスの特徴は、バリューチェーンにそのまま反映されます。

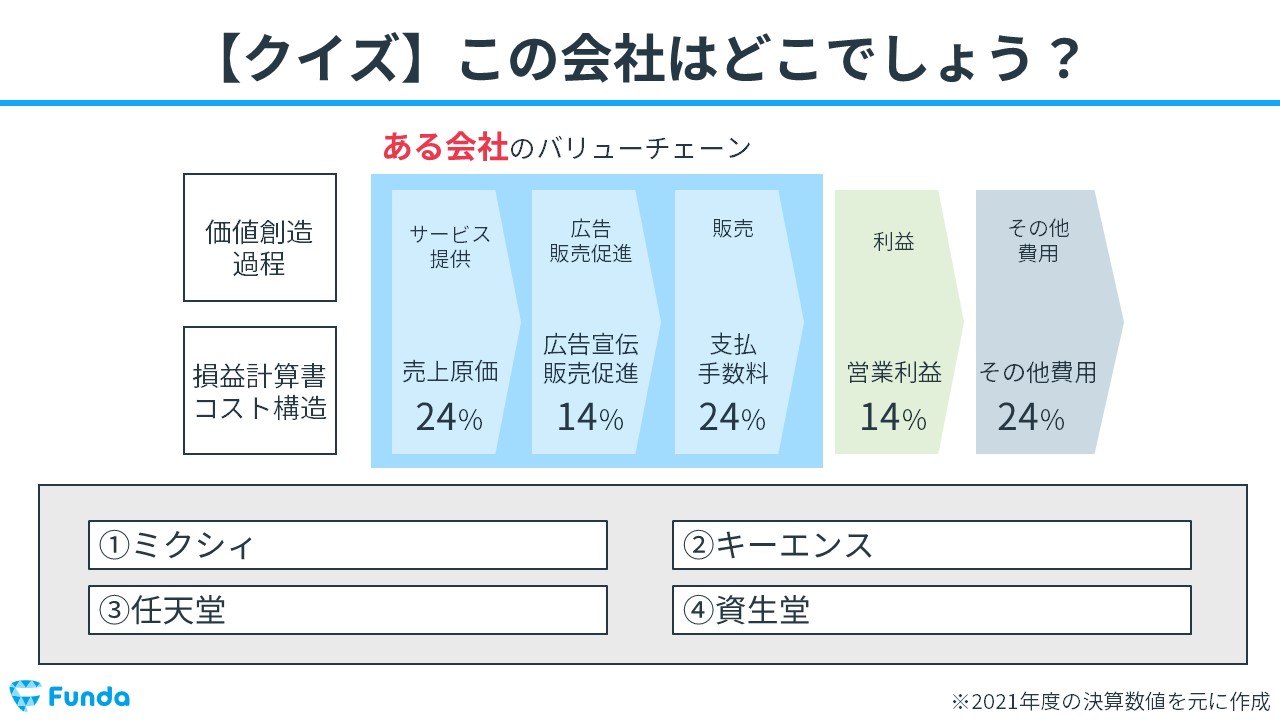

下記の図のバリューチェーンは、どの企業のバリューチェーンを表しているでしょうか?

安心してください。

この記事を読み終わるころには、企業のビジネスからバリューチェーンが読み取れるようになっているはずです。

バリューチェーンの基本を解説した後で、改めて上記のクイズの解説を行います。

ぜひ、最後まで一緒にお付き合いください。

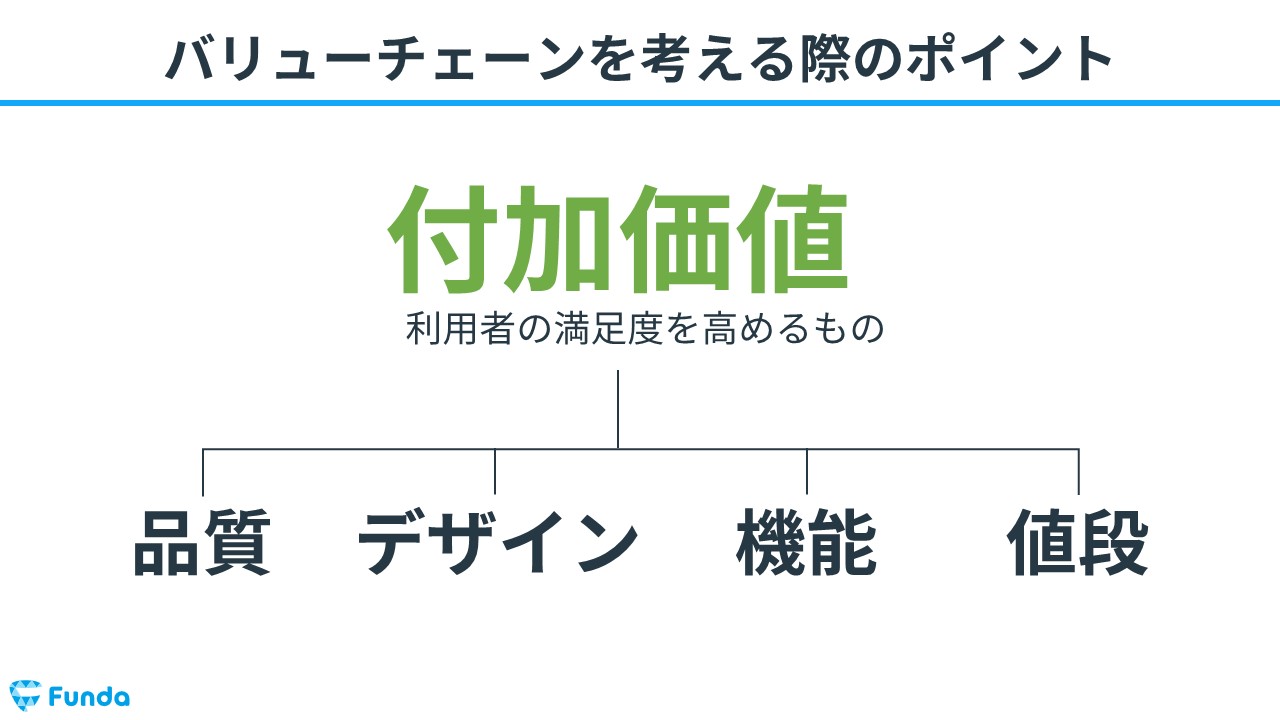

バリューチェーンで創造する付加価値

バリューチェーンは、付加価値の創造を可視化するフレームワークです。

ここでいう付加価値とは、商品やサービスに価値をより高めることで、利用者の満足度が高まったりするものを指します。

付加価値の具体例として、下記のようなものがあります。

- 物理的な付加価値: 商品の大きさや重さ

- 美的付加価値: 商品のデザインや見た目の美しさ

- 機能的付加価値: 商品の機能や性能

- 情報付加価値: 新たな情報や知識

- 経済的付加価値: 消費者にもたらす経済的メリット(安価な値段など)

バリューチェーンの起源

バリューチェーンは、1985年にハーバード大学経営大学院教授のマイケル・E・ポーター氏が提唱したフレームワークです。企業の様々な活動が、最終的な付加価値にどのように貢献しているのかを鳥瞰するツールとして、現在に至るまで数多くで利用されてきました。

バリューチェーンを論文ベースで学びたい場合、下記が参考となります。

※Michael Porter『Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance』

※Mark W. Johnson, Clayton Christensen, and Henrik B. Kelderman『Reinventing Your Business Model』

ここからは、上記の論文の内容を元に、わかりやすくバリューチェーンについてを解説します。

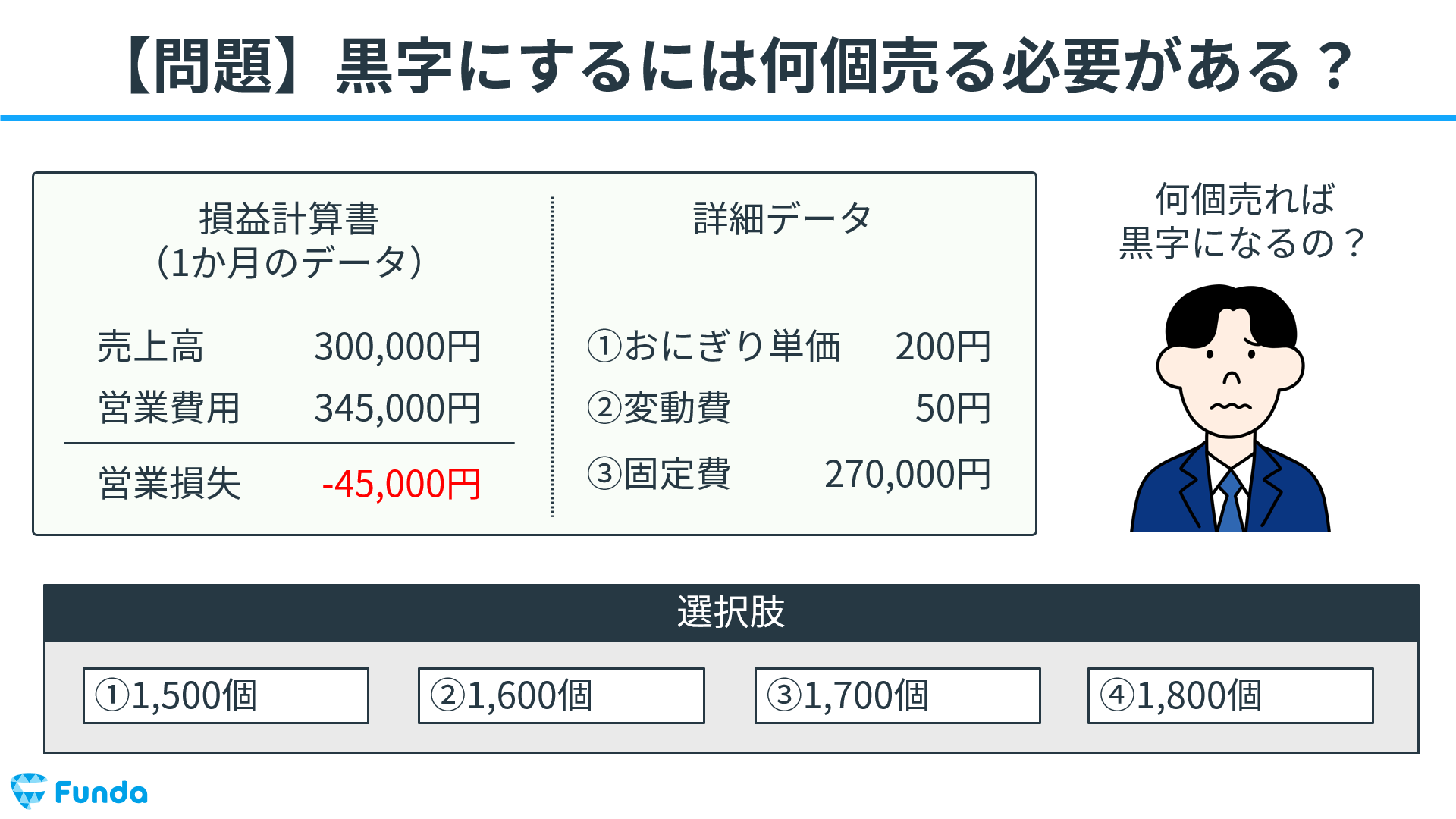

バリューチェーンの構成要素は?

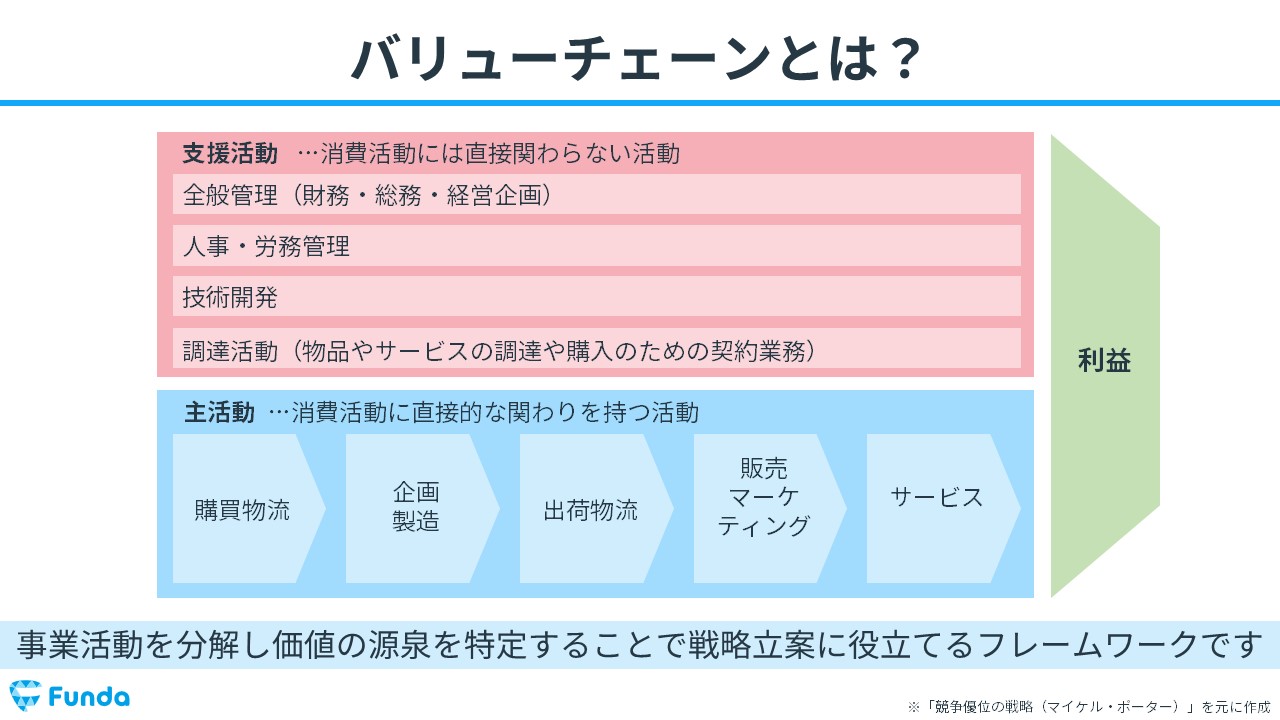

バリューチェーンは、「主活動」と「支援活動」の2つの構成要素で成り立ちます。

構成要素を整理することで、価値の創造過程を可視化し、全体像把を把握することが可能となります。

バリューチェーン:主活動

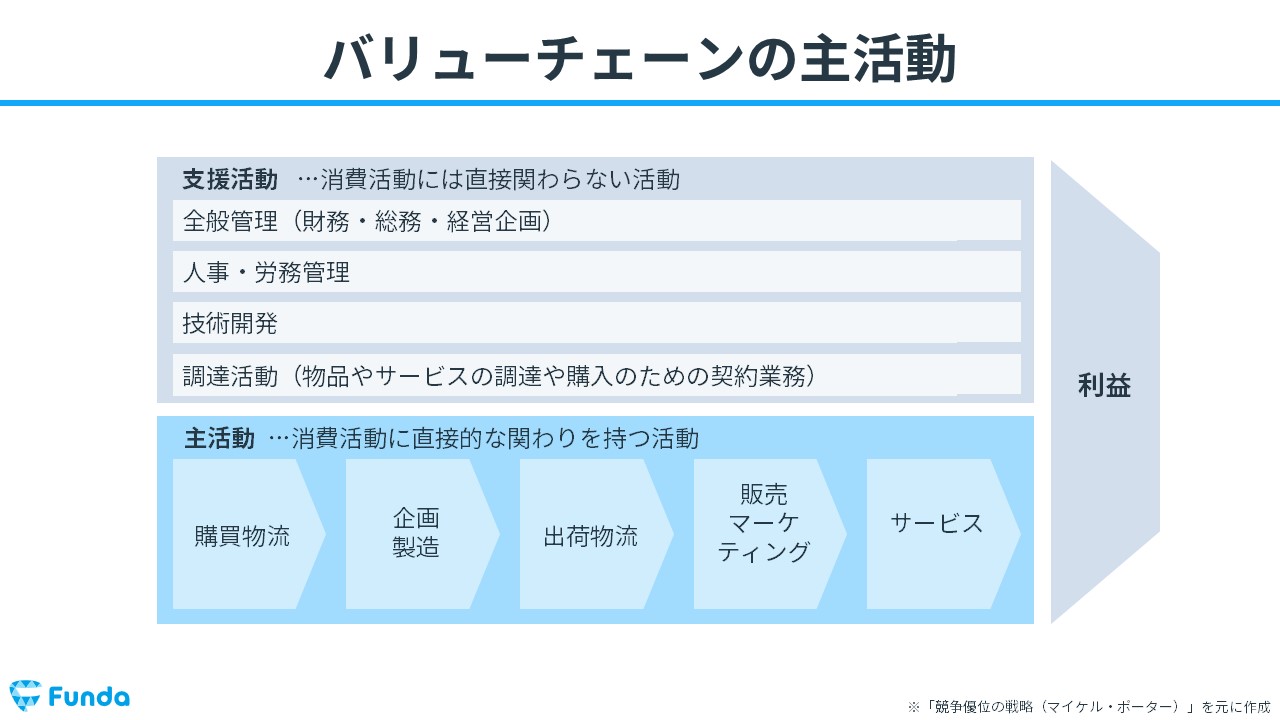

バリューチェーンにおける主活動とは、消費活動に直接的な関わりを持つ活動を指します。

具体的には、購買物流、企画製造、出荷物流、販売マーケティング、サービスなどが挙げられます。

バリューチェーン:支援活動

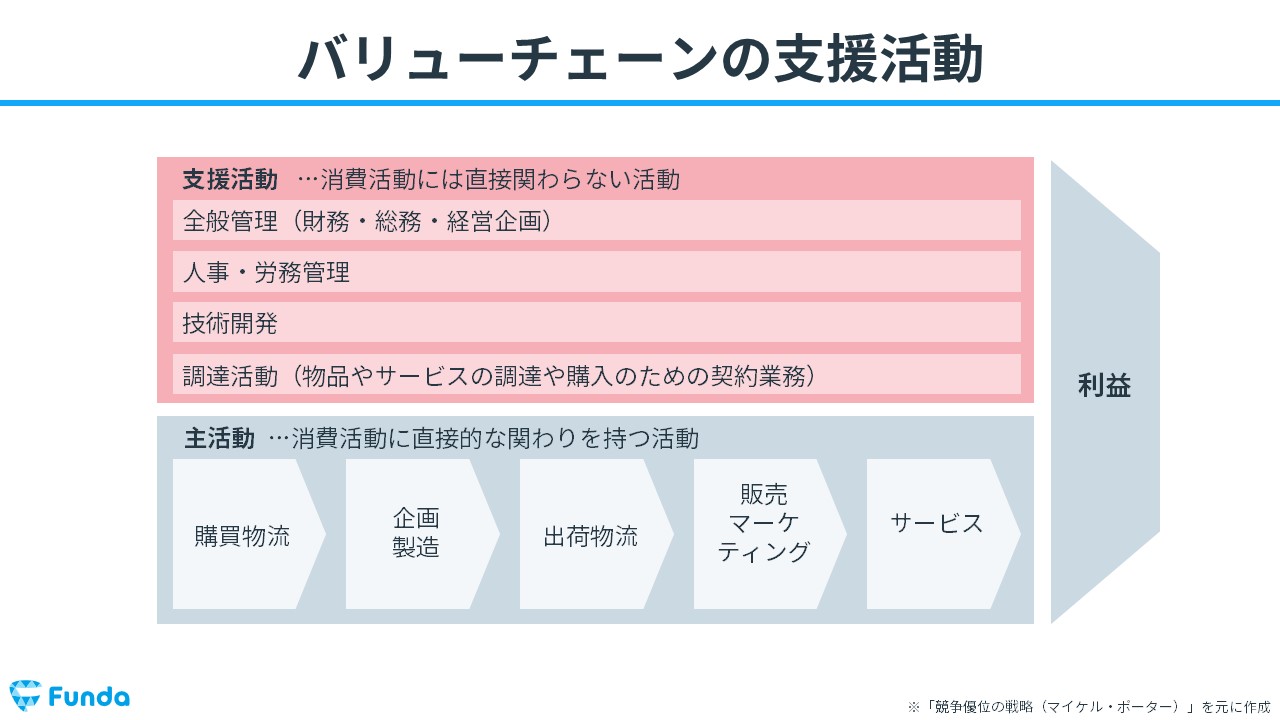

バリューチェーンの支援活動とは消費活動には直接関わらない活動を指します。

具体的には、全般管理、人事・労務管理、技術開発、調達活動などが挙げられます。

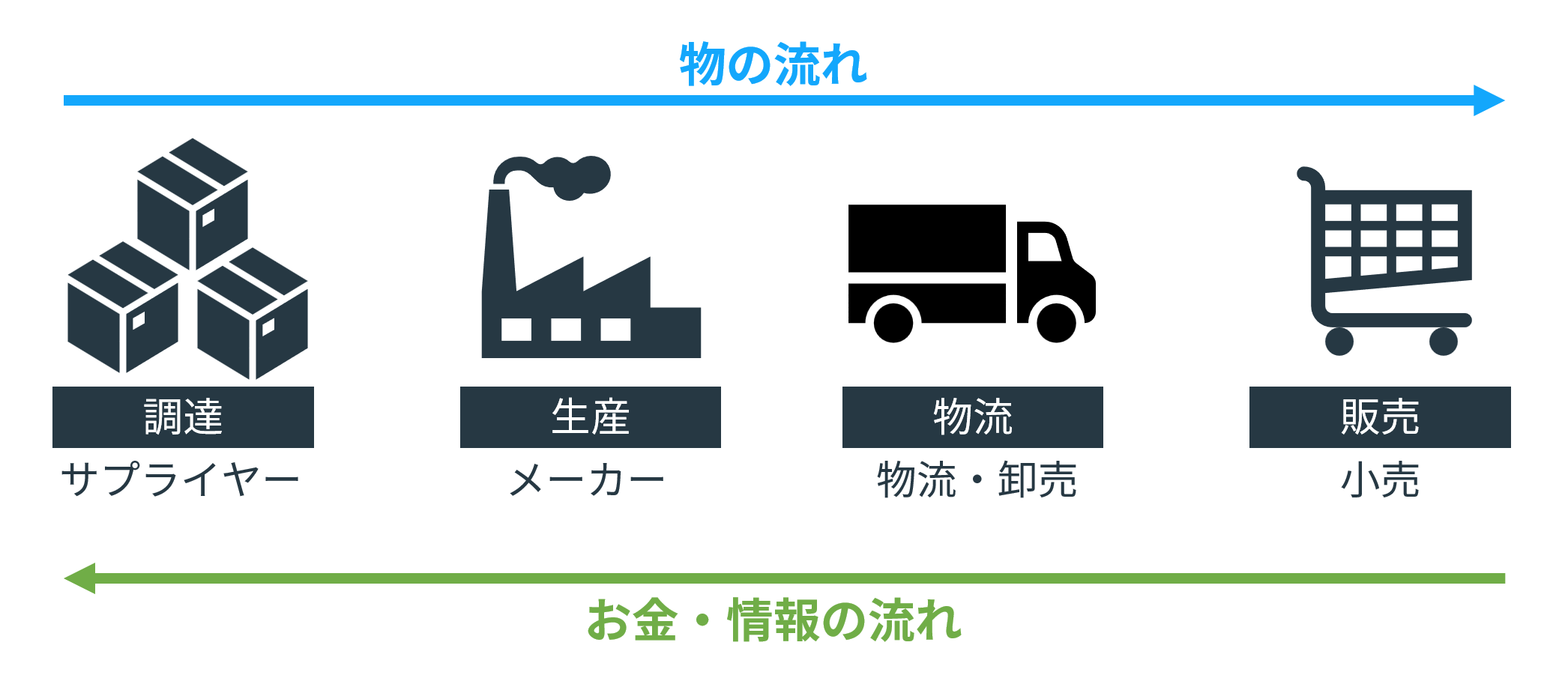

バリューチェーンとサプライチェーンの違いは?

バリューチェーンとよく似た概念としてサプライチェーンがあります。両者はよく混同しがちですが、異なる概念です。

両者は、企業が提供する製品やサービスの流れについて、それぞれ異なる視点からアプローチします。

価値の創造過程を把握するバリューチェーン

バリューチェーンは、企業が提供する製品やサービスに対して、どのような活動を行って、どのような価値を提供するかを分析します。

それらの活動は、原材料調達から製造、販売、アフターサービスなどにわたり、競争優位を獲得するための経営戦略に利用されます。

調達活動にフォーカスするサプライチェーン

サプライチェーンは、製品やサービスを提供するために必要な資材や部品、原材料などを調達するための活動を分析します。より簡易的な表現をすると、モノや情報、お金の流れに着目します。

モノや情報、お金の流れを可視化することで、調達活動の不効率などを特定し、コスト削減や可用性の向上に利用されます。

両者の違いがわかる事例

例えば、「コーヒー豆の農家から購入し、現地で精製し、輸送して、小売店で販売する」という流れがバリューチェーンの例である一方、「コーヒー豆を購入するために、最もコストが安い農家を選ぶ」、「現地で精製するために、最も効率的な方法を採用する」、「輸送するために、最も迅速な手段を選ぶ」などがサプライチェーンの例です。

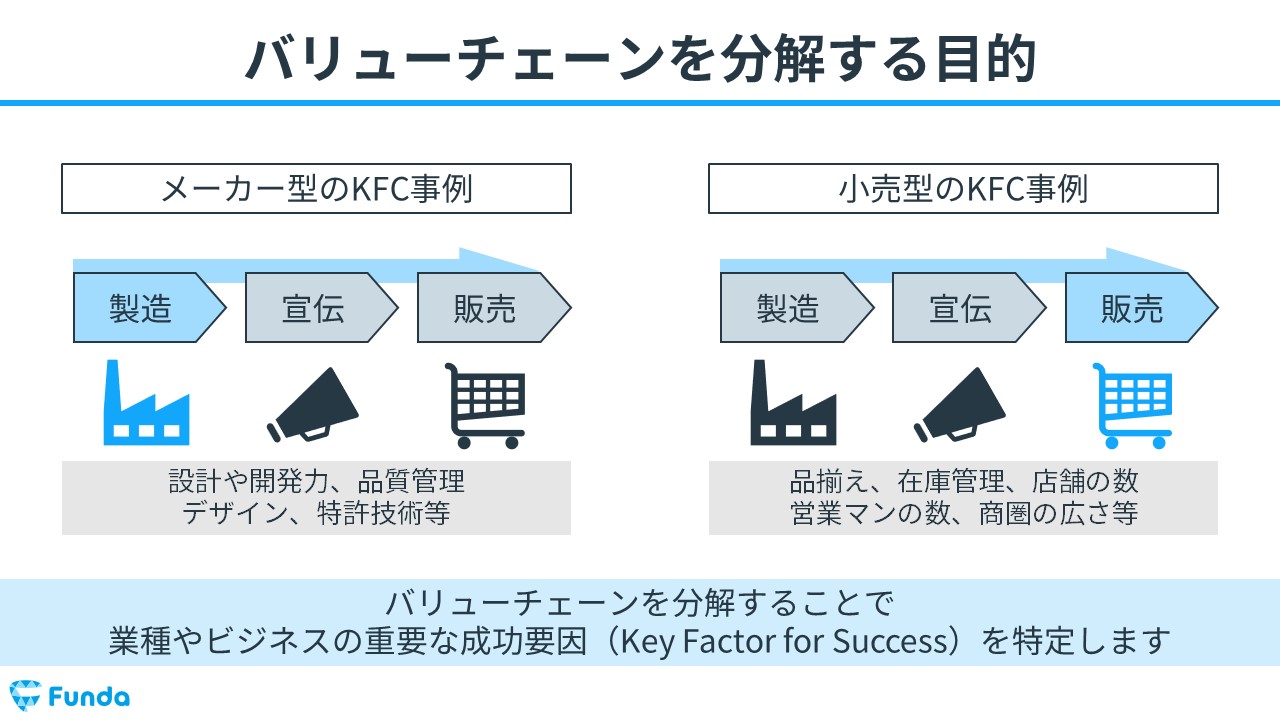

バリューチェーンを分析する目的

バリューチェーンを分析する目的は、企業がどのように価値を創造しているかを理解し、競争力を高めるための改善点を見つけることです。その際に、重要な成功要因(KFS:Key Factor for Success)を特定する必要があります。

重要な成功要因(KFS)

重要な成功要因(KFS:Key Factors for Success)とは、企業が競争上の優位性を獲得し、業界で成功するために欠かせない要素のことを指します。

具体的には、製品開発力、販売力、長年培ってきたブランド力、強力なマーケティング組織などがあります。

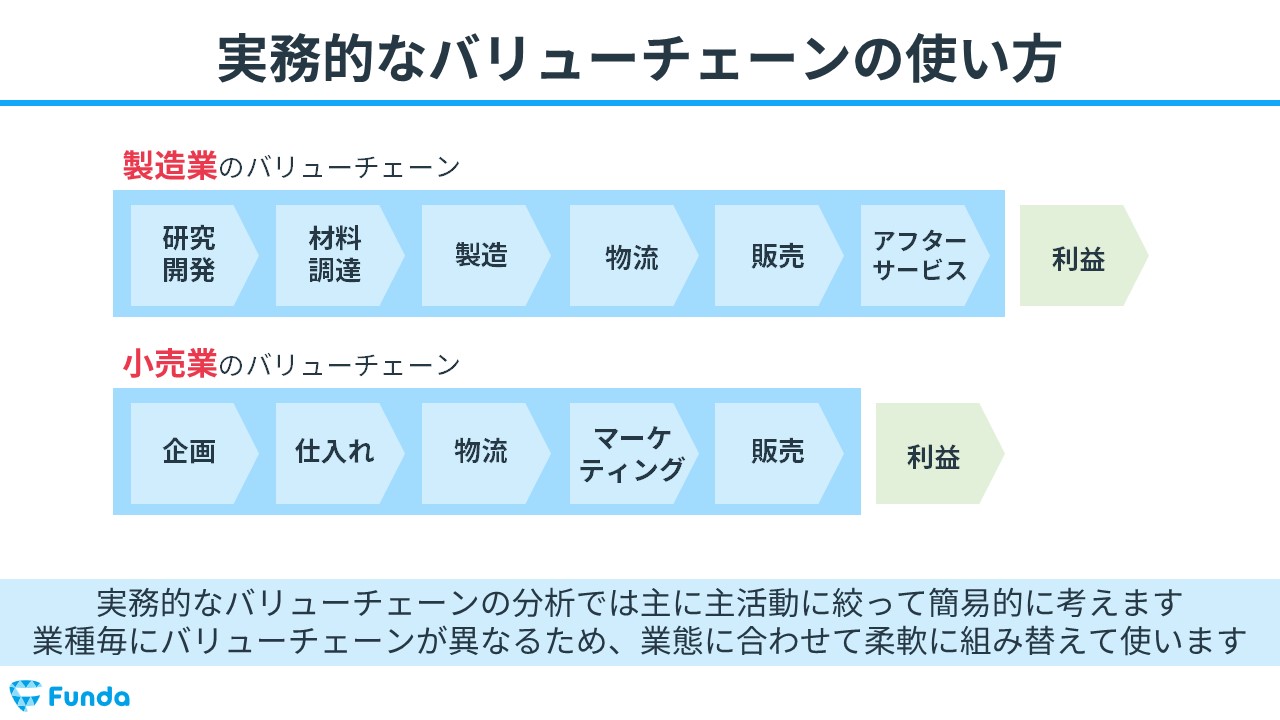

重要な成功要因を特定する方法

重要な成功要因を特定するためには、まずは全体を俯瞰する必要があります。その際に、実務の正解では価値の源泉である「主活動」に絞ったバリューチェーンの簡易図が用いられます。

主要活動だけを対象とすることで、分析がシンプルでわかりやすくなり、効率的に結果を得られます。また、企業が価値を生み出す上で最も重要な部分を明確に特定することに繋がります。

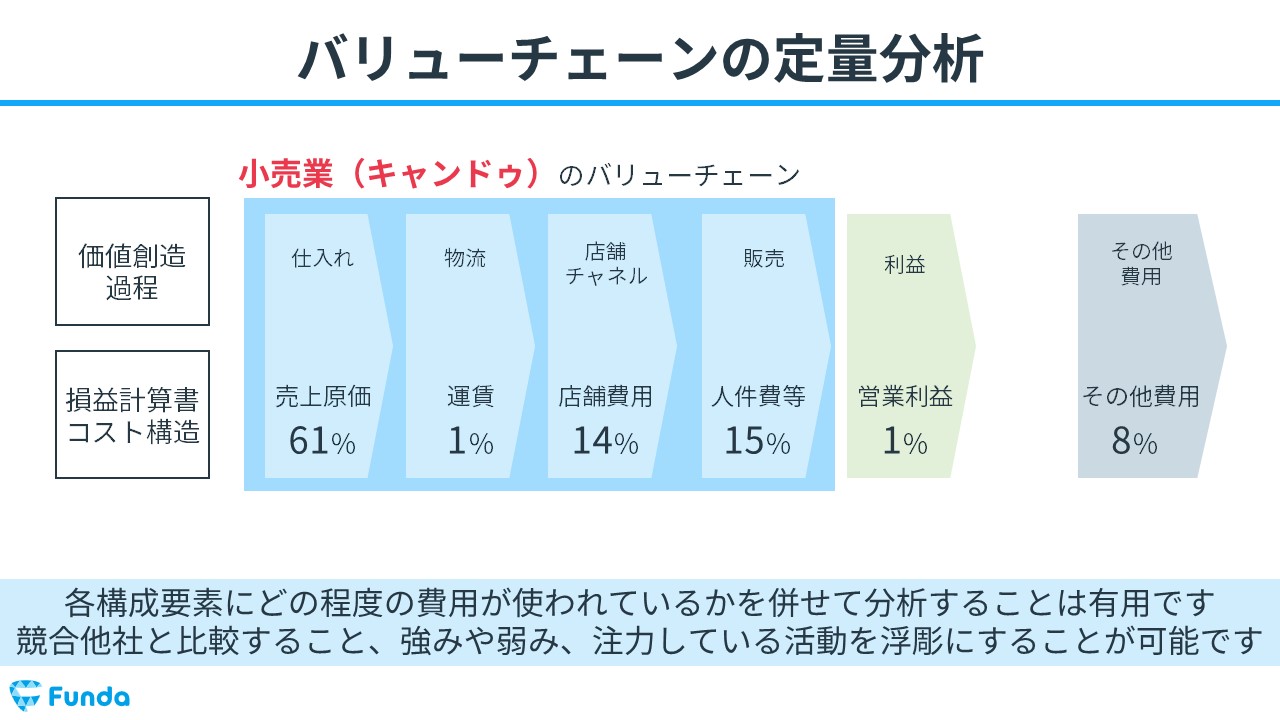

重要性の判断基準

重要な成功要因を判断する際に、数字を使って定量的に判断する方法ことが望ましいです。

方法の1つとして、価値創造の対価として発生する、各活動にかかるコストを計算し、全体のコスト構造に占める割合を比較します。高い割合を占める活動ほど、ビジネスにおいて欠かせない要素となります。また、コスト削減や効率化の効果が高くなります。

事例で読み解くバリューチェーン

それでは、ここまでの内容を踏まえて、改めて実際の企業事例を見ていきましょう。

企業のビジネスの特徴は、バリューチェーンにそのまま反映されます。

下記の図のバリューチェーンは、どの企業のバリューチェーンを表しているでしょうか?

タップで回答を見ることができます

ミクシィ

キーエンス

任天堂

資生堂

わかりましたか?

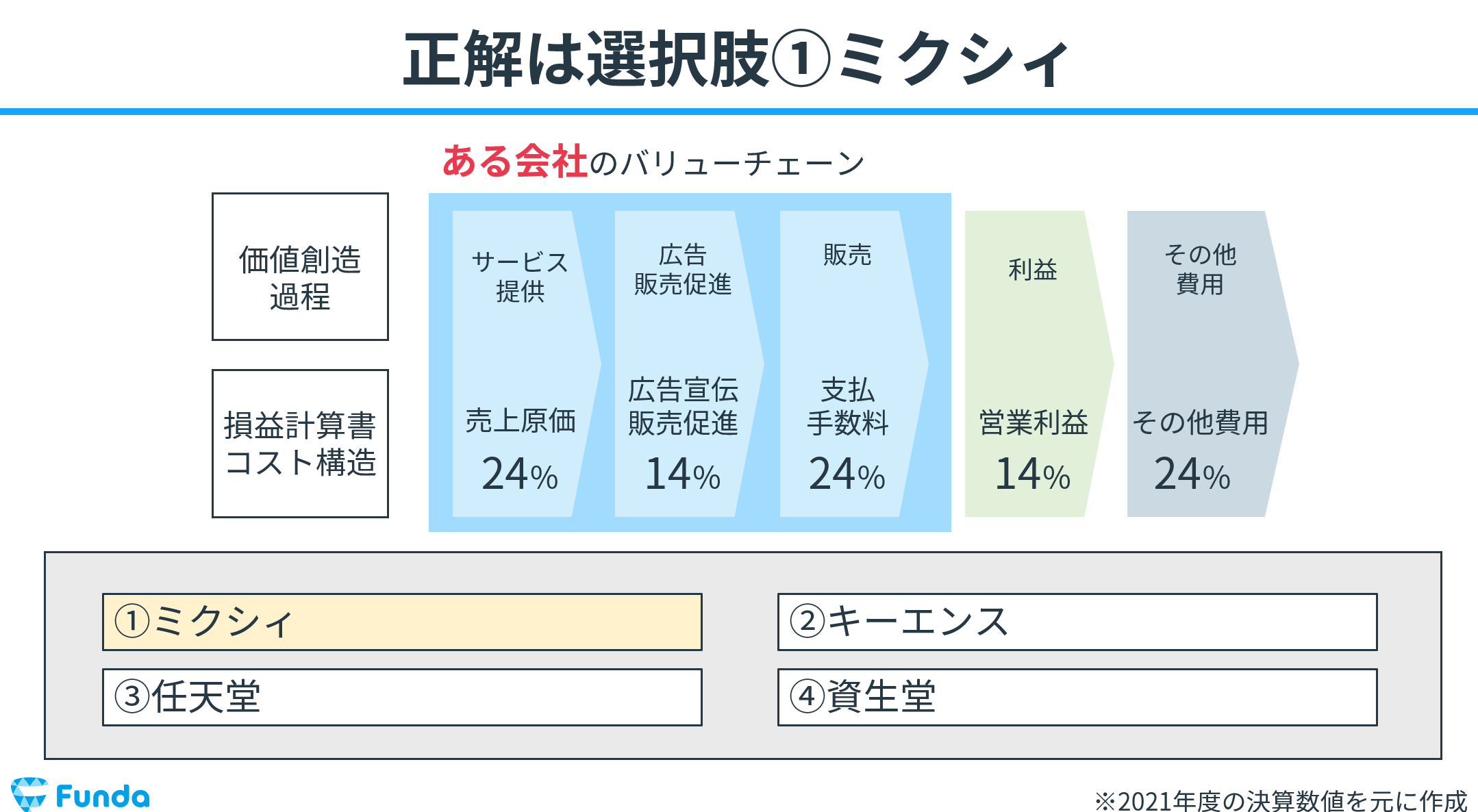

正解は選択肢①がミクシィのバリューチェーンでした。

ゲーム会社のバリューチェーン

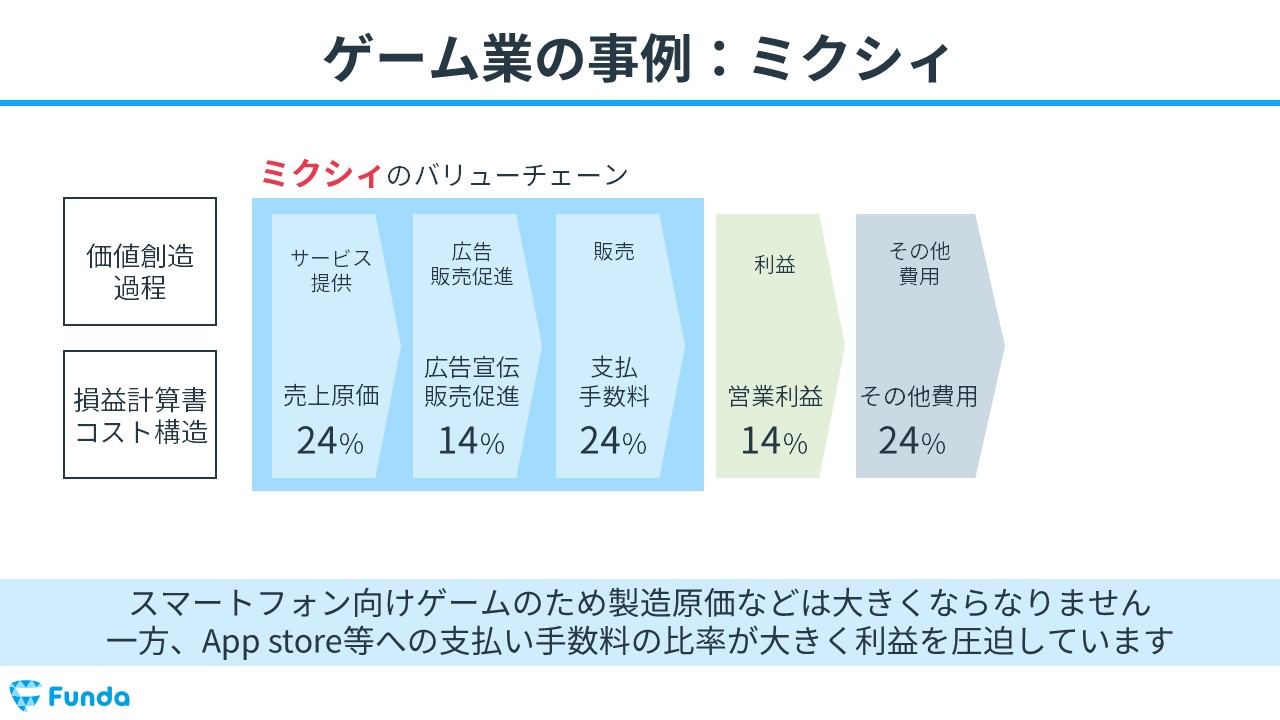

モンスターストライクなどのスマートフォン向けゲームを運営しているミクシィは、製造原価は大きくなりにくいことから、原価の比率は低い特徴があります。

一方、スマートフォンアプリを提供していることから、App store等への支払い手数料の比率が大きく、利益を圧迫する要因となっていることがわかります。

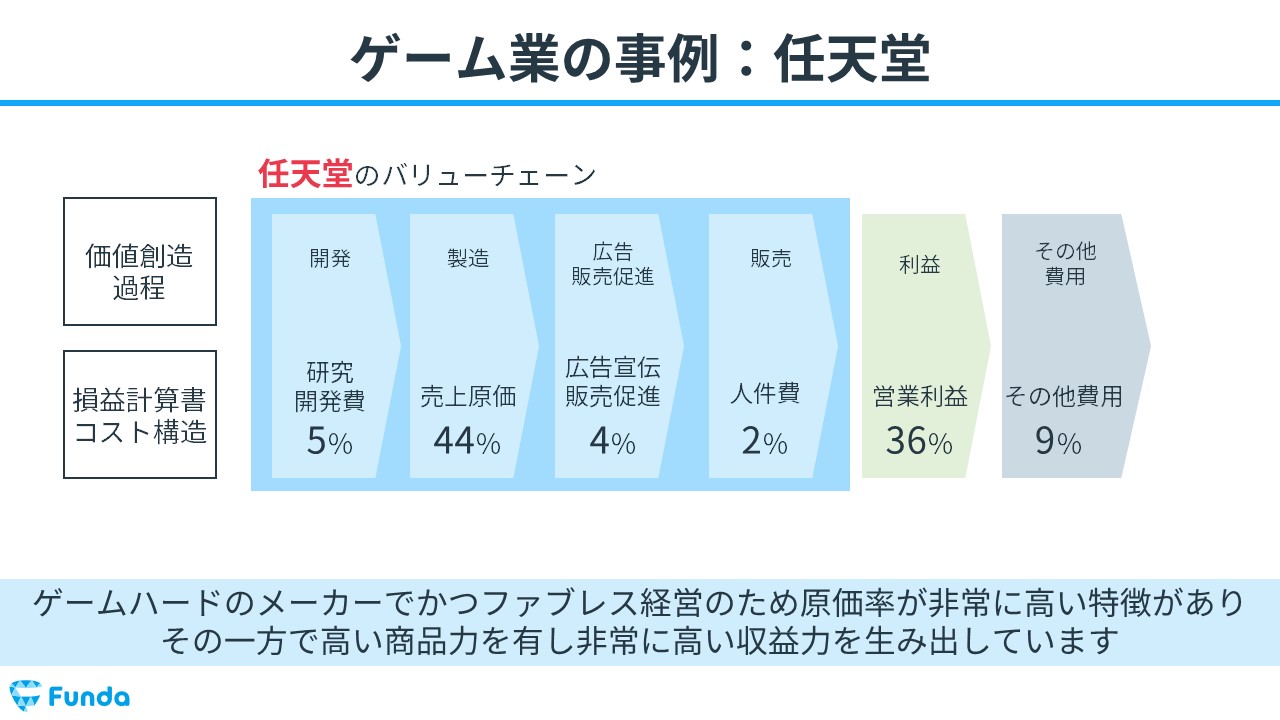

同じくゲームメーカーの任天堂は、ミクシィと少し異なるバリューチェーンとなります。

ゲームハードのメーカーかつ自社で工場を持たないファブレス経営を採用していることから、原価率が高い特徴があります。

一方で、プラットフォームなどへの支払いは発生しないため、販売フェーズでは余計な費用が発生せず、商品がヒットすると高い収益力を生み出すことができます。

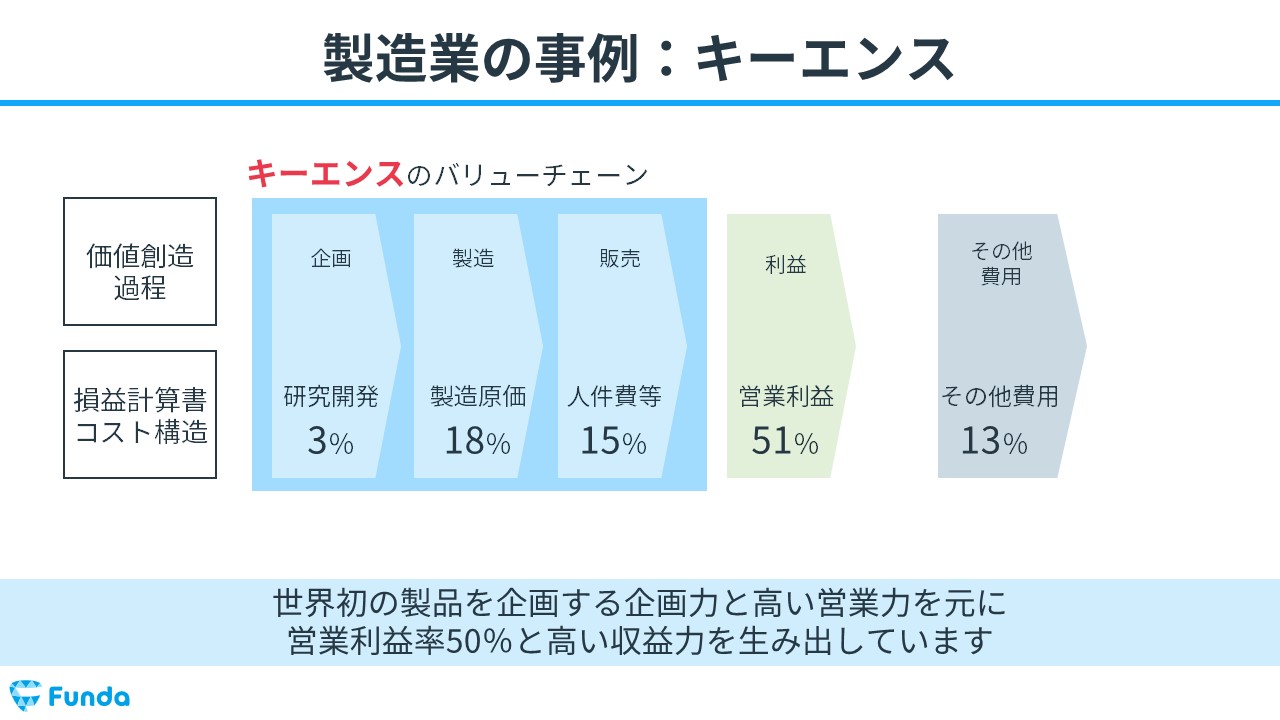

キーエンスのバリューチェーン

キーエンスは、センサーや測定器、画像処理システム、PLC(プログラマブル・ロジック・コントローラ)などの産業用制御機器を開発・製造・販売している日本の企業です。

キーエンスのバリューチェーンは以下のような構造を持っています。

研究開発(企画)

キーエンスは、独自の高性能製品を開発することで競争優位性を築いています。そのため、研究開発に力を入れており、新技術や新製品の開発に注力しています。

製造

キーエンスは、製品の品質や性能を高めるため、生産工程の一部を自社工場で行っています。また、コスト削減や生産効率の向上のため、一部の生産工程は外部委託しています。

営業・マーケティング

キーエンスは、ダイレクトセールスという独自の営業スタイルを採用しており、顧客との密なコミュニケーションを重視しています。また、顧客ニーズに合わせた製品提案やアフターサービスの充実により、顧客満足度を高めています。

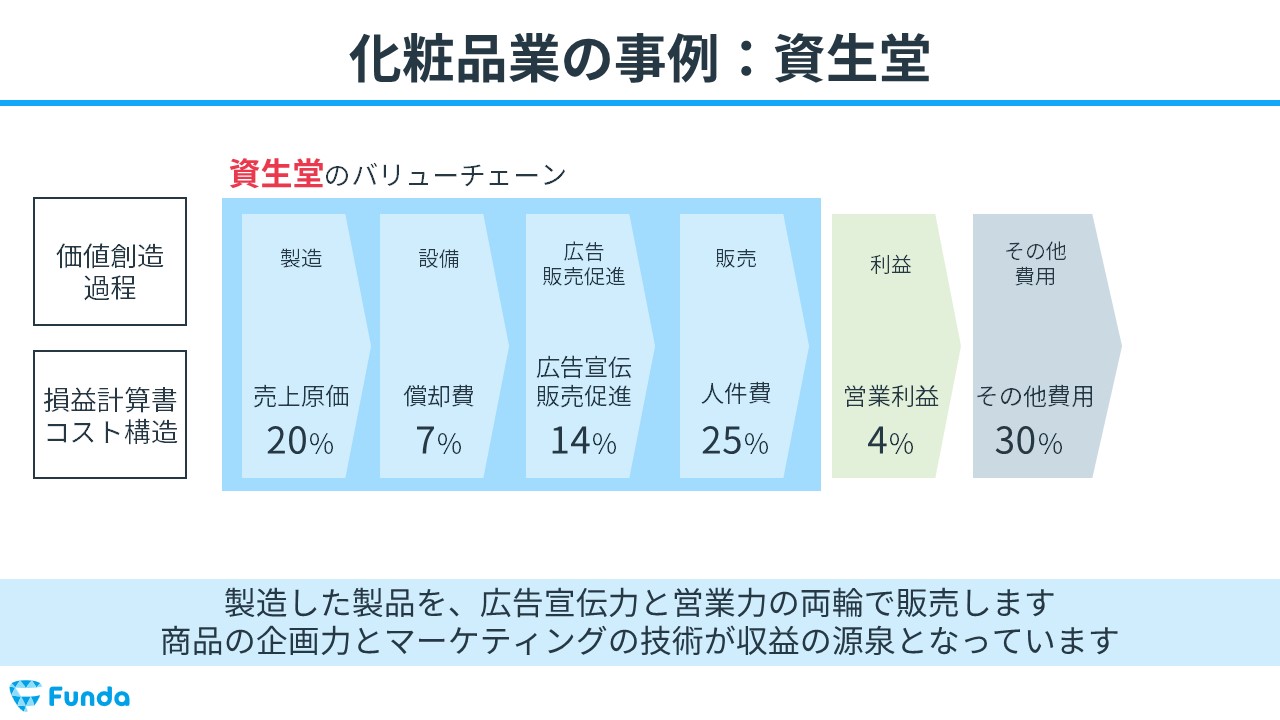

資生堂のバリューチェーン

資生堂は、化粧品・スキンケア製品を中心に、ヘアケア製品やフレグランスなども取り扱う日本を代表するコスメティック企業です。資生堂のバリューチェーンは以下のような構造を持っています。

製造・研究開発

資生堂は、美と健康に関する革新的な製品を開発するため、独自の研究所を持ち、研究開発に力を入れています。また、製品の品質管理や生産効率の向上のため、国内外の自社工場で製造を行うことで、原価の低減に成功しています。

マーケティング

資生堂は、顧客のニーズやライフスタイルに合わせた製品展開を行っています。マス向けの媒体を通じたブランディング戦略や広告活動を通じて、資生堂のイメージや価値を伝えています。

販売・流通

資生堂では、百貨店やドラッグストア、専門店など、様々なチャネルで製品を販売しています。

オンラインショッピングや直営店舗など、多様な販売方法を展開しており、資生堂が自社で抱える社員が顧客にきめ細やかなサービスを提供します。

バリューチェーン:まとめ

以上、バリューチェーンの解説でした。

上記内容はあくまで一例ですが、価値が創造されるプロセスを可視化することで、新たな気づきを得られることがあります。

バリューチェーンは事業活動を分解し価値の源泉を特定することで、強みや弱みを把握し今後の戦略立案を考えやすくなるため、ぜひ活用してみてください!

公式LINEでは様々な経営指標の解説をしています。

ぜひ、他のフレームワークについても確認してみてください。

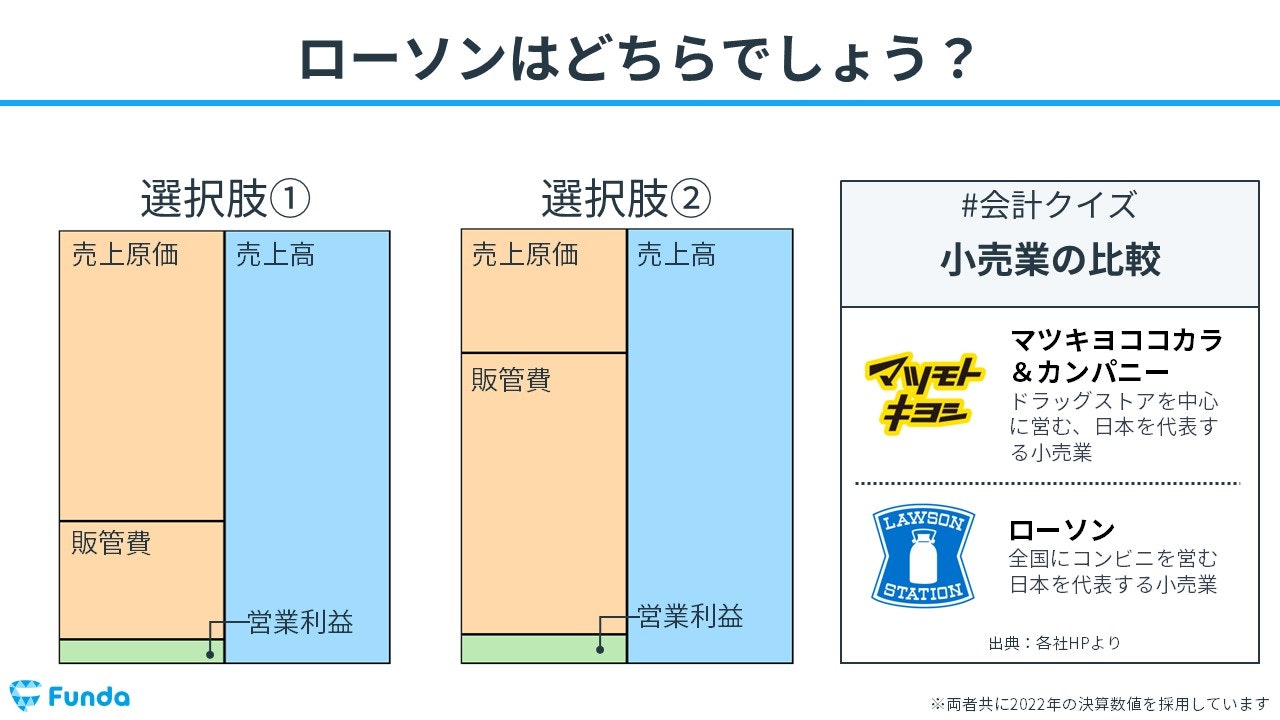

類似の会計クイズに挑戦したい方は下記のクイズもお勧めです。

コンビニを運営するローソンの損益計算書がどのような形になるかわかりますか?

正解と解説は下記の記事をご覧ください。

関連記事

損益計算書とは?決算書の読み方を企業分析のプロがわかりやすく解説

navi.funda.jp/article/profit-and-loss-statement

海外の企業のビジネスモデルを学びたい方は下記のクイズもお勧めです。

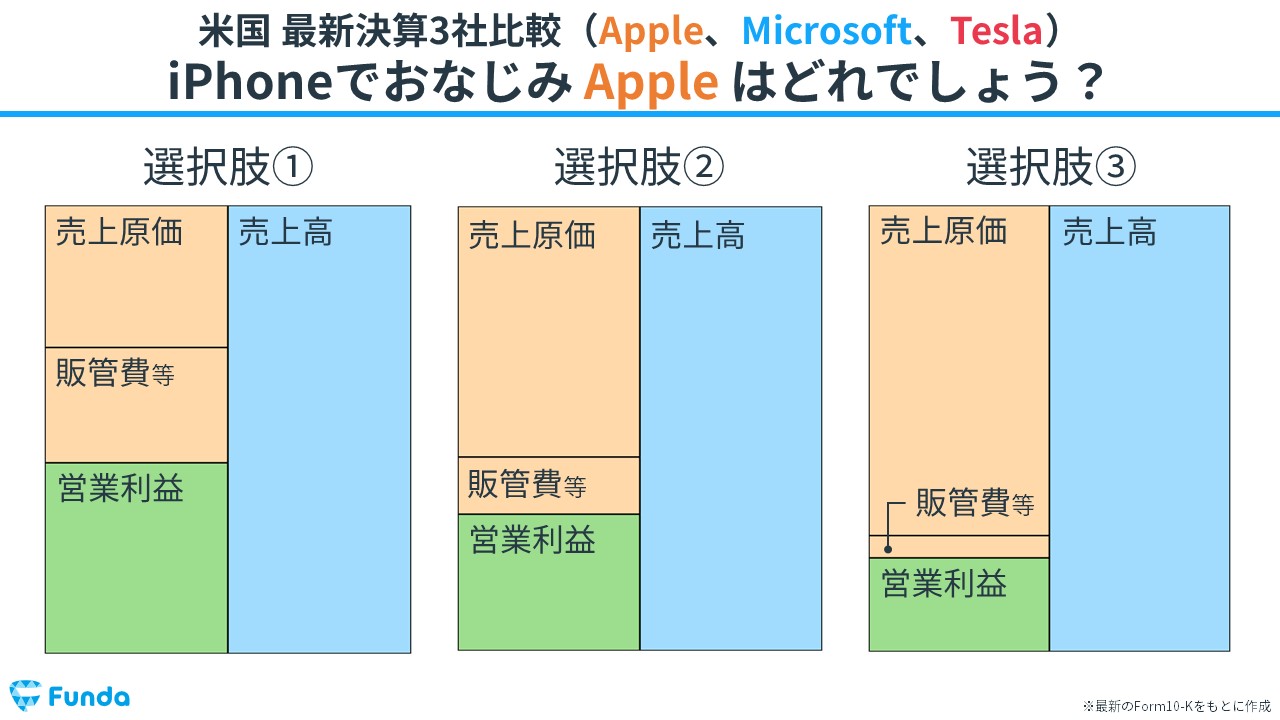

Appleの損益計算書はどれでしょう?

正解と解説は下記の記事をご覧ください。

関連記事

Apple・Tesla・Microsoftのビジネスモデルを解説

navi.funda.jp/article/apple-tesla-microsoft