業種別の決算書の読み方!-プラットフォームの貸借対照表編-

#

企業分析2024.4.29

.png&w=3840&q=75)

この記事では、企業の儲けの仕組みについてを図解を通じてわかりやすく解説します。

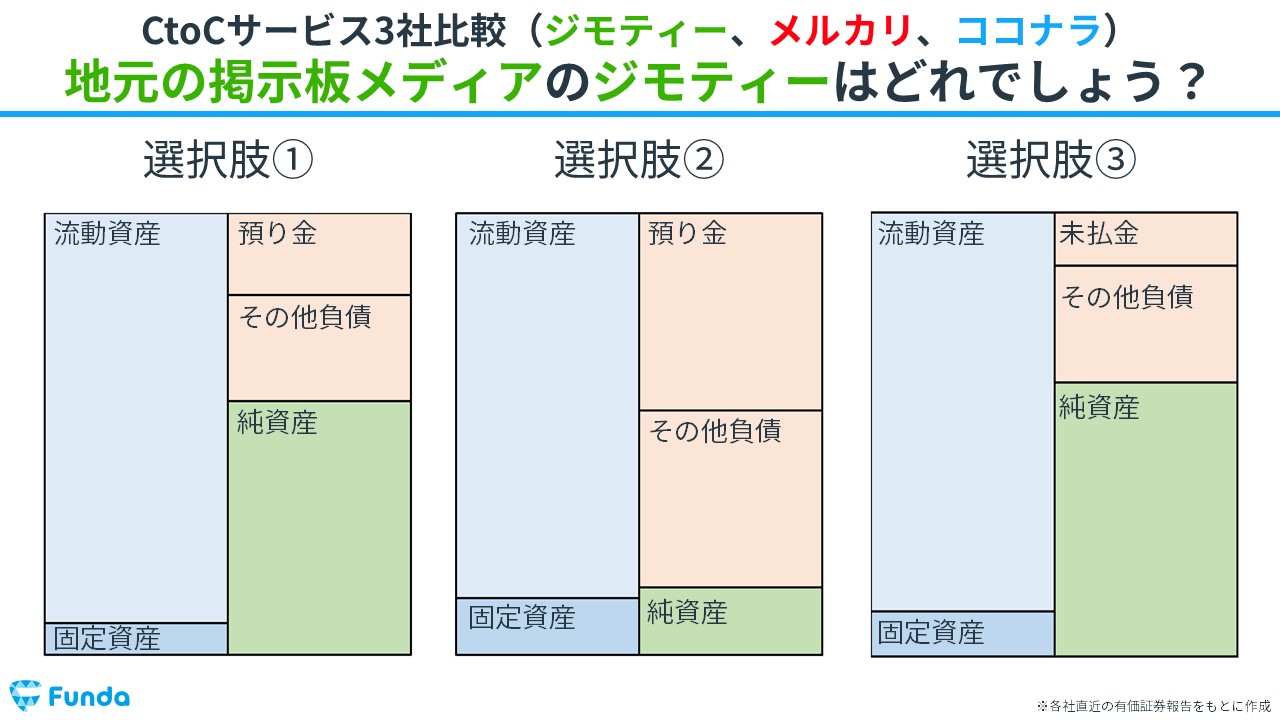

今回はCtoCプラットフォームビジネスを展開する「ジモティー」「メルカリ」「ココナラ」の3社の比較問題です。

クイズを通じて、分析力やビジネスリテラシーを身に付けましょう!

会計クイズ:登場企業紹介

最初に今回の登場企業の紹介です。

- ジモティー

- メルカリ

- ココナラ

この3社は、CtoCのプラットフォームを運営している企業です。

同じCtoCプラットフォームでも、各社の取り扱い商品やビジネスモデルは大きく違います。

まずは各社の特徴を押さえましょう。

ジモティー:事業内容と特徴

ジモティーはモノやサービスの情報を、無料で掲載できる地元の掲示板を運営しています。

掲示板を通じて顧客同士で連絡を取り、地元で直接会って商品の受け渡しをすることになります。

メルカリ:事業内容と特徴

メルカリは個人間で中古品を売買できるマーケットプレイスを運営しています。

アプリ上で取引を開始し、完結までをサポートとしています。

ココナラ:事業内容と特徴

ココナラはスキルのマーケットプレイスプラットフォームを運営しています。

個人がWeb制作、動画作成等のスキルを出品し、顧客はココナラを通じて仕事をお願いします。

登場企業のまとめ

3社ともCtoCのプラットフォームを展開していますが、取扱い商品や提供価値が大きく異なっています。

この記事を通じて、CtoCのプラットフォームのビジネスモデルの違いが、どのように数字に反映されるかを考えてみましょう。

会計クイズ:問題

それでは、ここでクイズです。

CtoCプラットフォームビジネスを展開する「ジモティー」、「メルカリ」、「ココナラ」3社の決算数値のうち、ジモティーの決算数値はどれかを考えてみて下さい。

タップで回答を見ることができます

選択肢①

選択肢②

選択肢③

※決算書の基本的な読み方を知りたい方は、下記の記事を先にご覧ください。

関連記事

貸借対照表とは?読み方を企業分析のプロがわかりやすく解説

navi.funda.jp/article/balance-sheet

会計クイズ:正解の発表

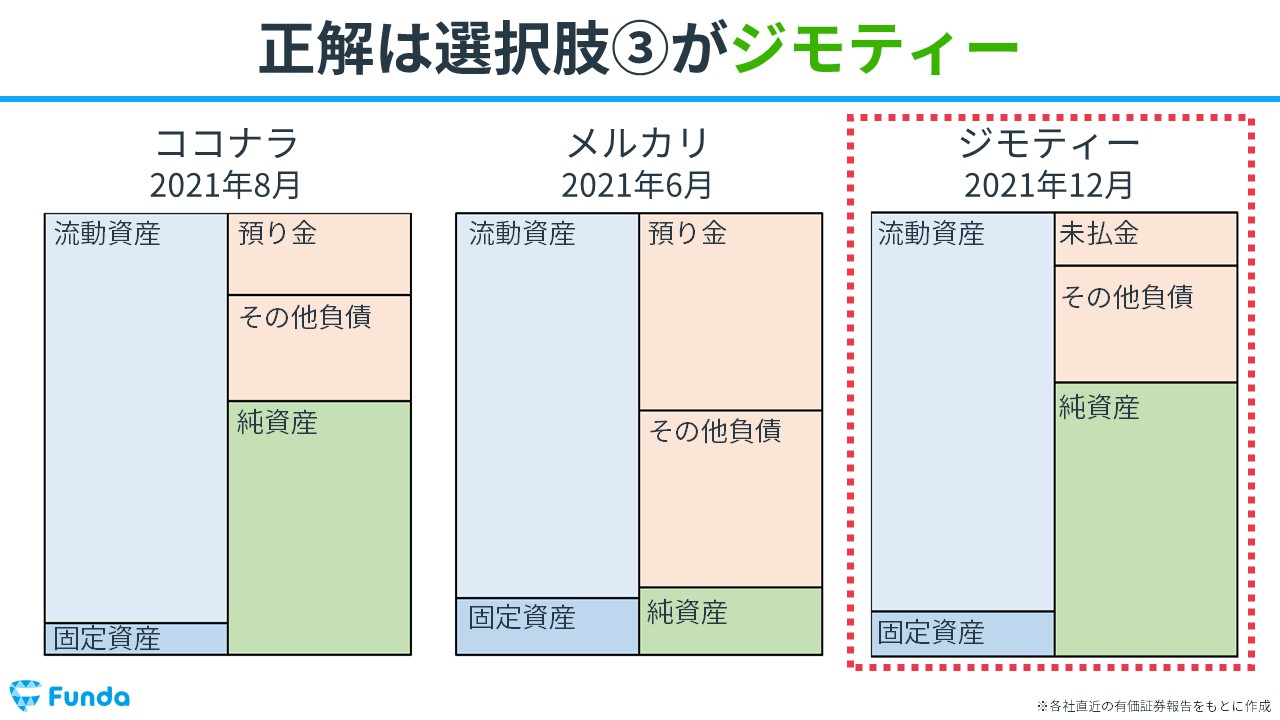

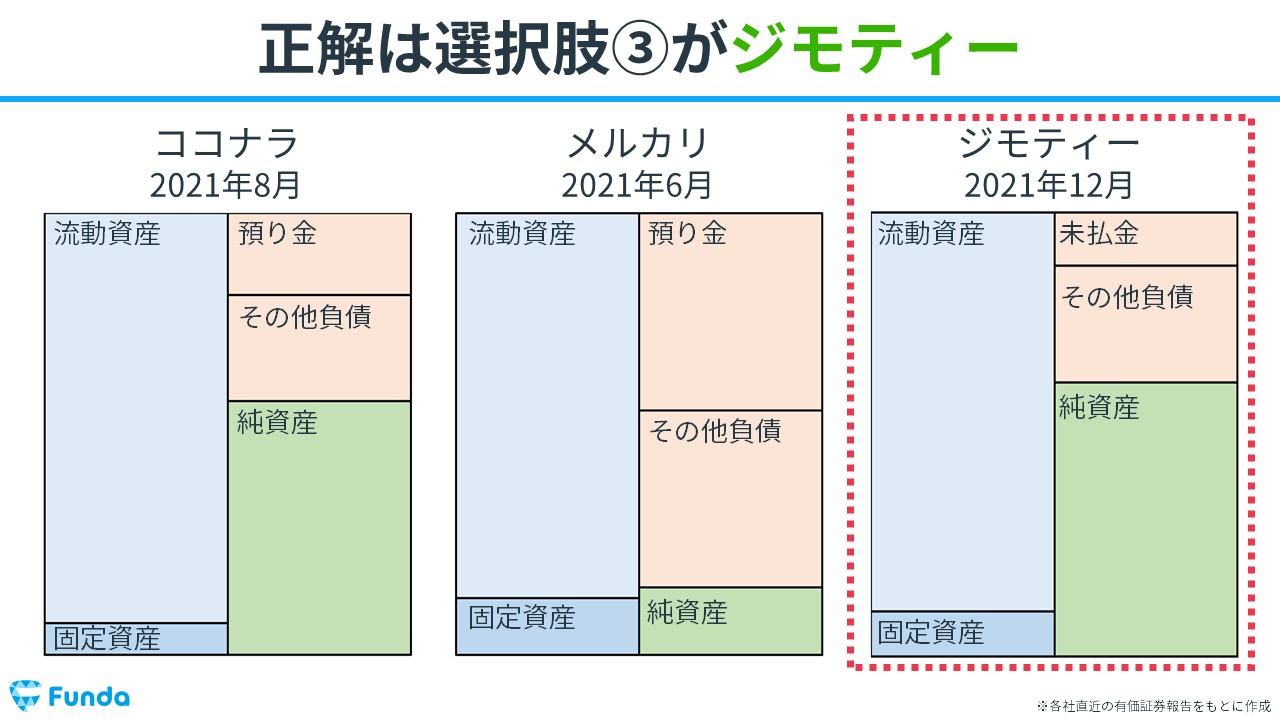

正解は選択肢③がジモティーの貸借対照表でした。

お付き合い頂き、ありがとうございます。

それでは、プラットフォームビジネスの決算書の読み方の解説に移ります。

まずは、3社の共通点と相違点を比較してみましょう。

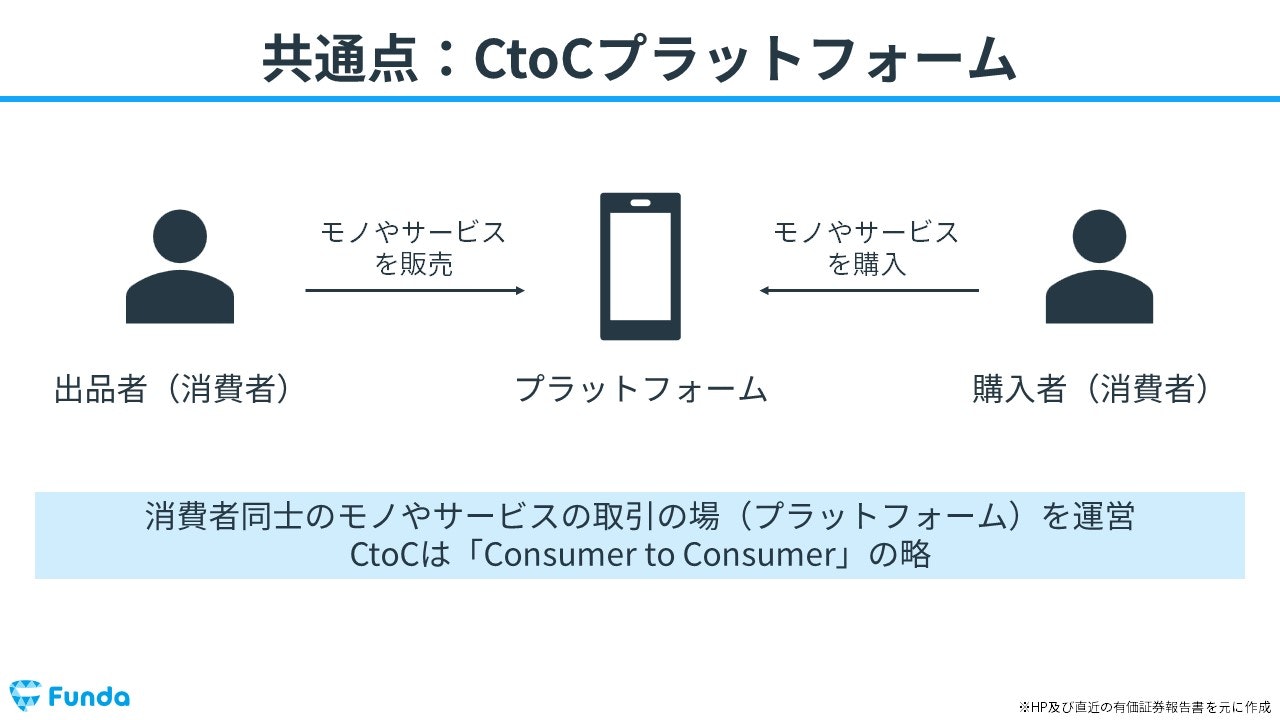

ビジネスモデル:CtoCプラットフォーム

3社はCtoCプラットフォームビジネスを運営しているという共通点があります。

CtoCプラットフォームとは、Consumer to Consumerの略称であり、個人間でのモノやサービスの取引の場を意味します。

CtoCプラットフォーム:ビジネス上の相違点

同じCtoCプラットフォームとは言っても、ビジネスモデルによって様々な違いが存在します。

大きな違いとしては、取扱商品、取引の範囲、取引の場所に関する違いがあります。

まずは、取引の範囲から見ていきましょう。

CtoCプラットフォーム①個人間取引の範囲

取引の範囲とは、個人間の取引が行われる範囲を意味します。

メルカリやココナラでは全国の個人と個人が取引を行うことが可能ですが、ジモティーは同じ地域内での取引に限定されています。

したがって、ジモティーが最も個人間取引の範囲が狭いことがわかります。

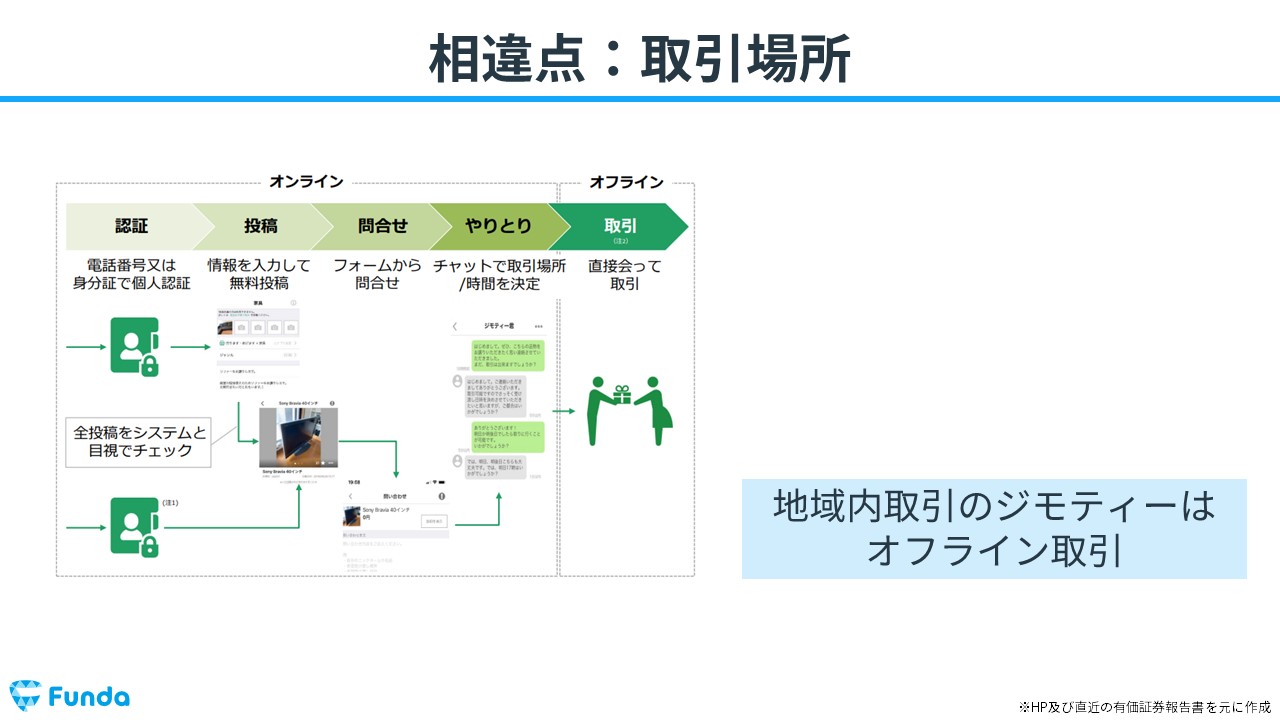

相違点②取引場所

次は、取引を行う場所です。ジモティーは、同じ地域内の個人と個人をつなぐプラットフォームです。

したがって、出会いの場はオンライン上となりますが、取引の最後はオフラインで行われることを想定しています。

一方、メルカリとココナラは、全国の個人間をつないでいます。

したがって、取引開始から完結まで、すべてオンラインで実施することが可能です。

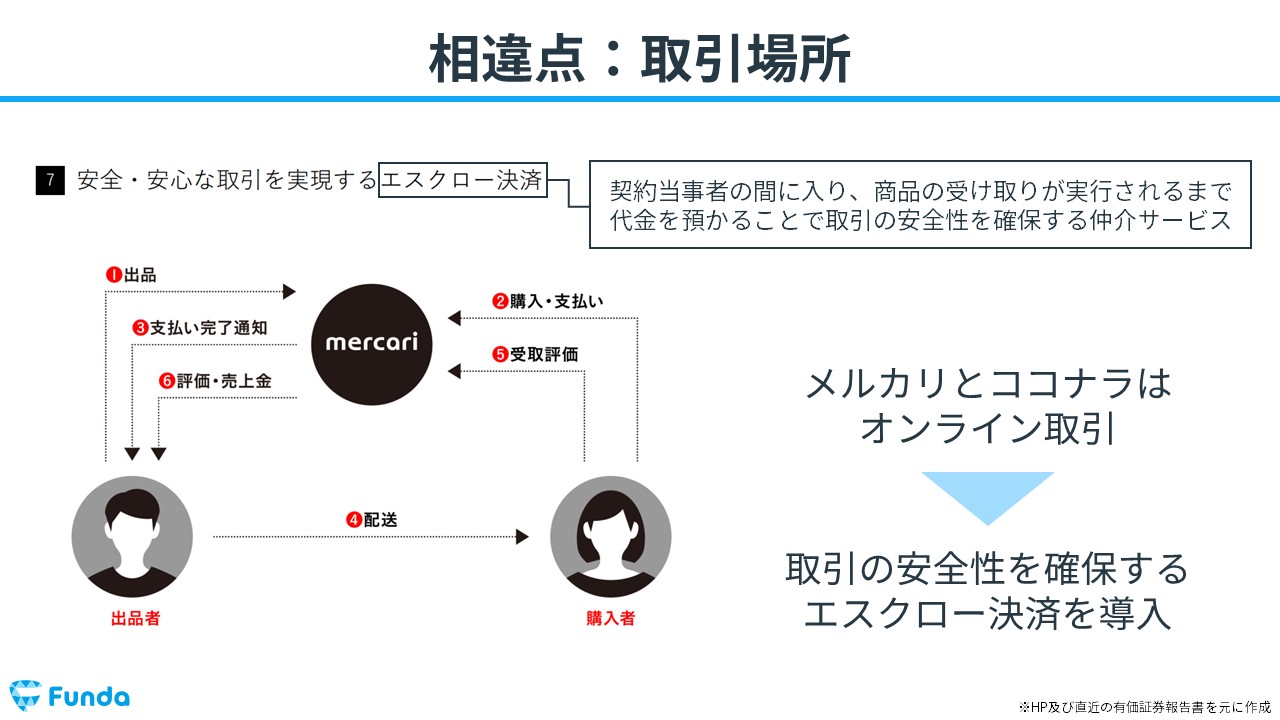

このオンライン取引には、「発送したのに入金されない」「入金したのに発送されない」といった問題がつきものです。そこで、メルカリやココナラはエスクロー決済という方法を採用しています。

CtoCプラットフォームの論点:エスクロー決済とは

エスクロー決済とは、売り手と買い手の間に第三者を介在させることで取引の信頼性や安全性を担保する決済方法です。

例えば、メルカリは①出品、②支払い、③支払い完了通知、④商品発送、⑤受取評価、⑥入金、という手順で決済を完了させています。

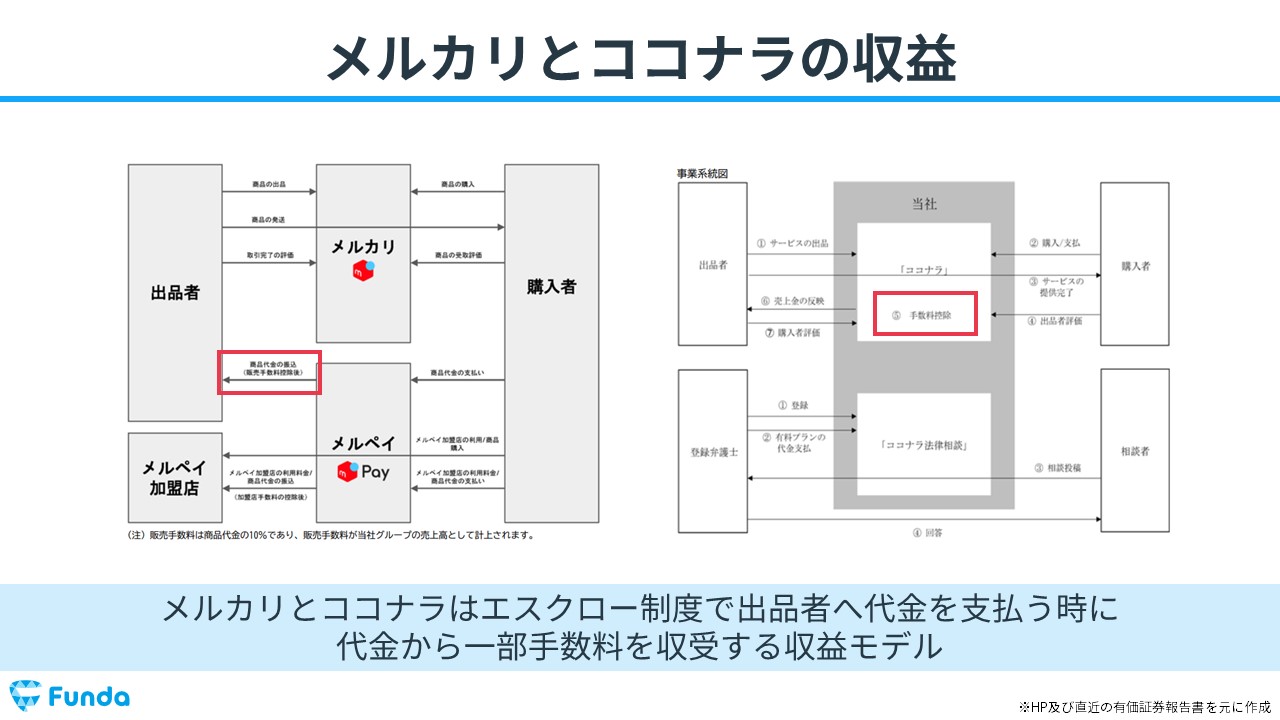

そして、メルカリとココナラは、出品者への代金の支払い時に、取引金額の一部を手数料として収受する収益モデルを採用しています。

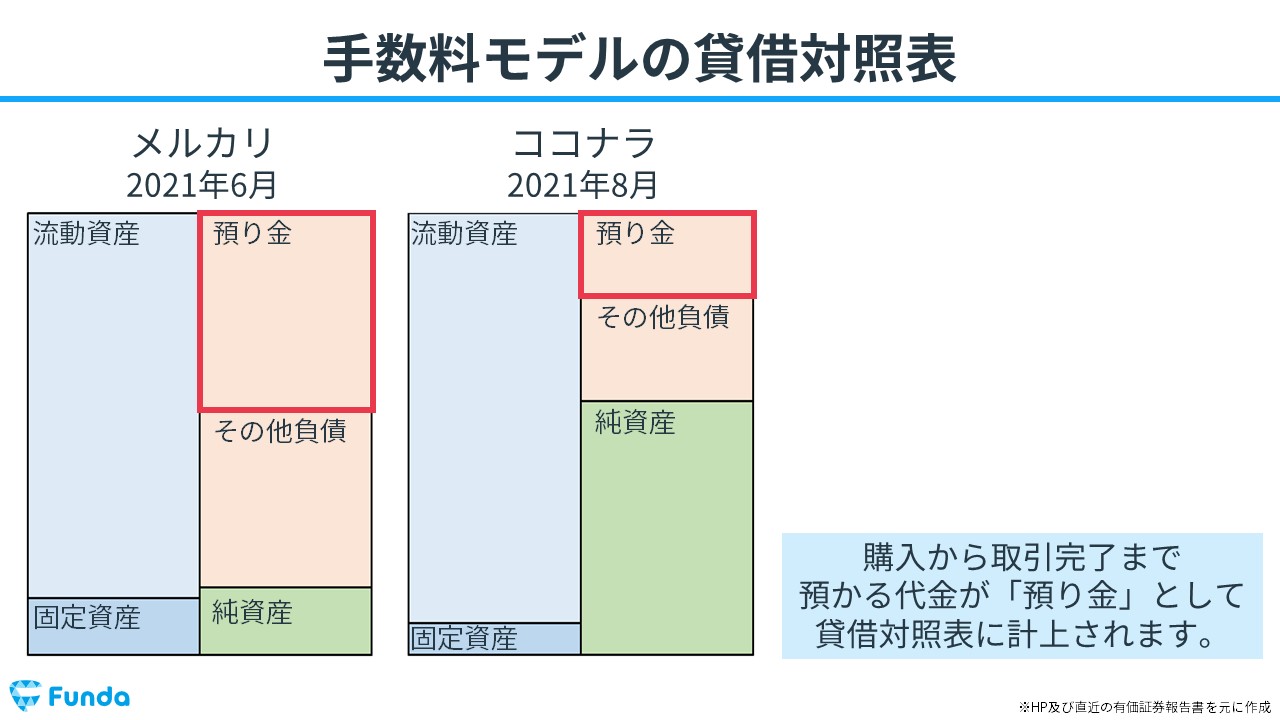

メルカリやココナラは、ビジネスモデルの性質上、顧客から代金を預かっている期間(購入から取引完了まで)が存在します。

この預かっている代金が、決算書上に預り金として計上されます。

したがって、手数料モデルを採用しているメルカリとココナラは、貸借対照表の負債のうち預り金が大きくなりやすい傾向があります。

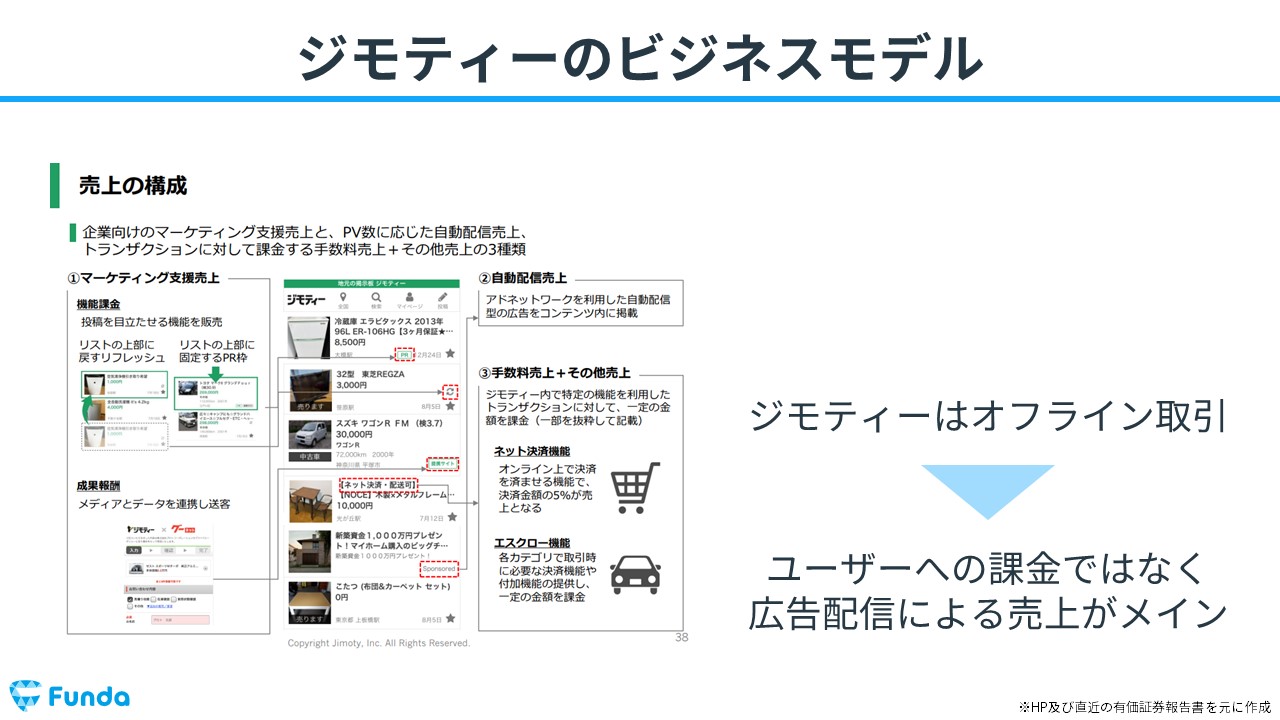

ジモティーのビジネスモデル

ジモティーは、個人同士が最終的にオフライン直接会って取引を行うプラットフォームです。

そのため、ジモティーは、出会いの場を提供しているのみであり、決済代行手数料などは受け取っていません。

その代わり、人を沢山集めることができるという利点を使い、掲示板上に広告枠を作り、企業から広告収入を得て売上を生み出しています。

したがって、メルカリやココナラと違い、ジモティーの貸借対照表には預り金がほとんど存在しません。

メルカリとココナラの成長戦略

最後にメルカリとココナラのビジネス上の違いについてを解説します。

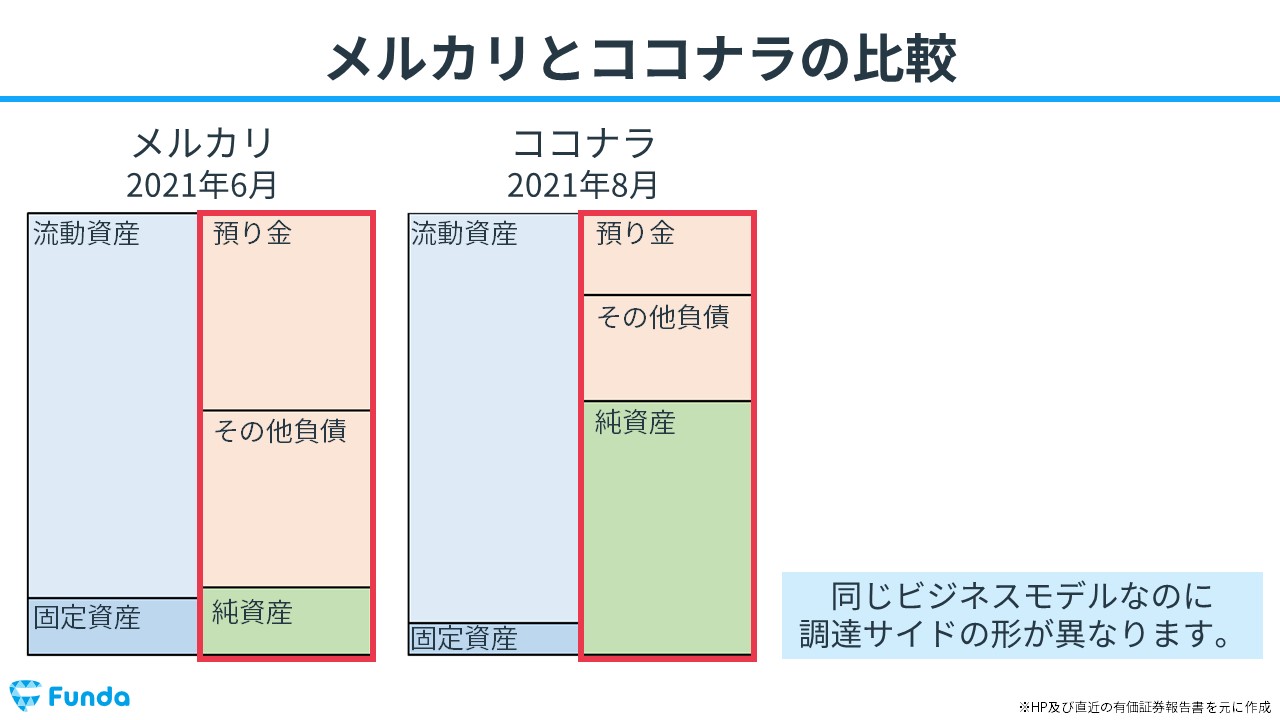

メルカリとココナラは取引に応じて手数料を収受するビジネスモデルであり、預り金が大きくなりやすい傾向があります。

しかし、両者の貸借対照表の預り金の比率には若干の違いが存在します。

ここで注意したいのは、両者の規模の違いです。

結論から言うと、メルカリの方がプラットフォームの規模が大きいことが両者の違いの原因となっています。

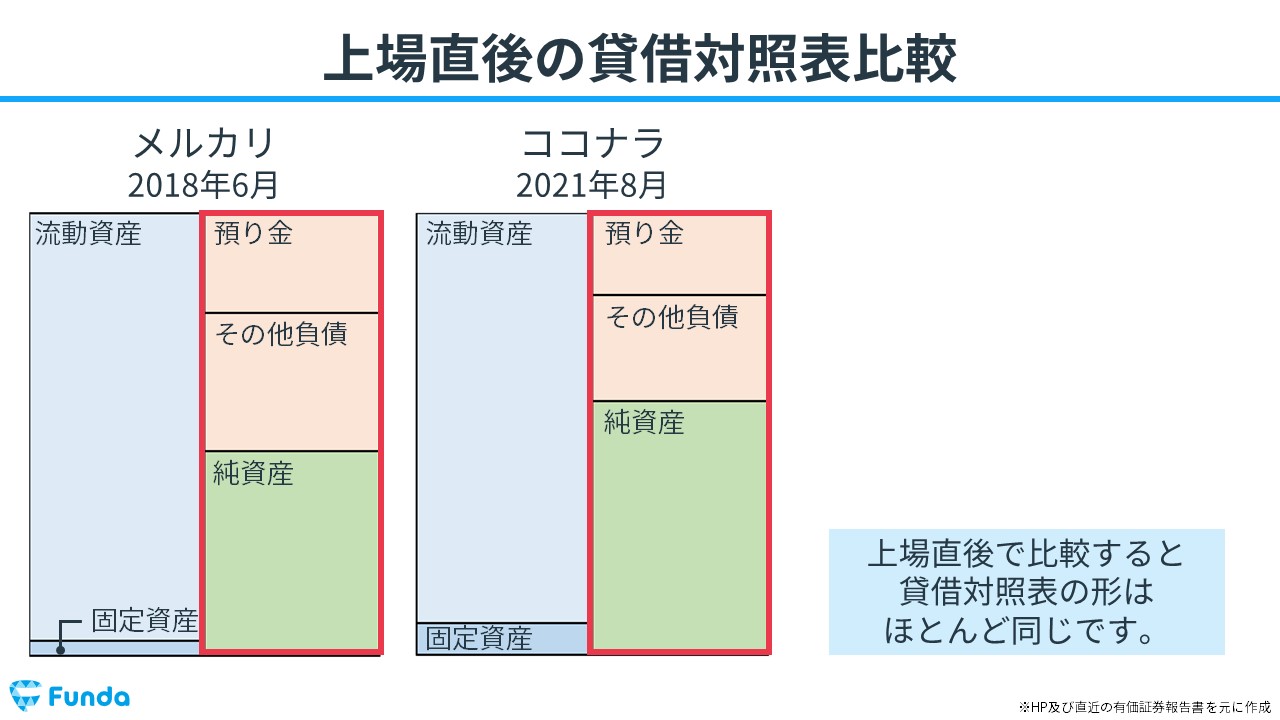

両者の違いを説明するために、メルカリの上場時の2018年の財務数値と、ココナラの上場時の2021年の財務数値を比較します。

上場直後で2社の貸借対照表を比較してみると、預り金の占める比率にほとんど違いはありません。

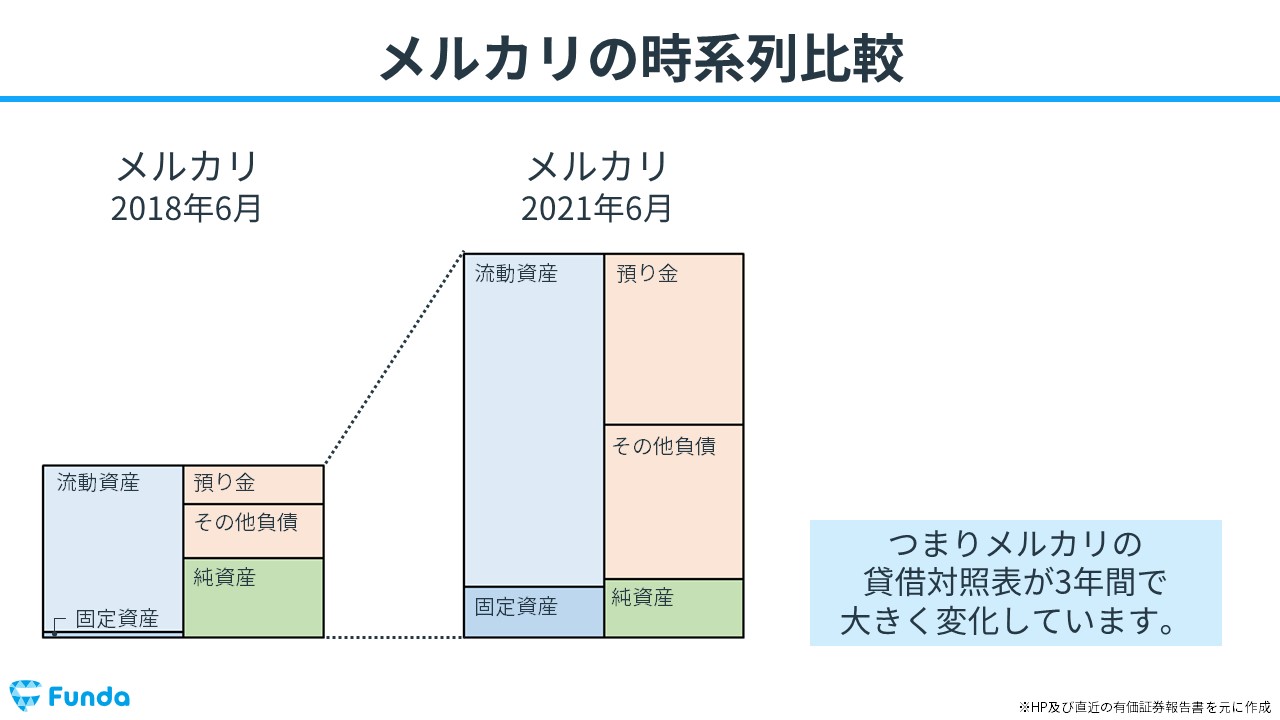

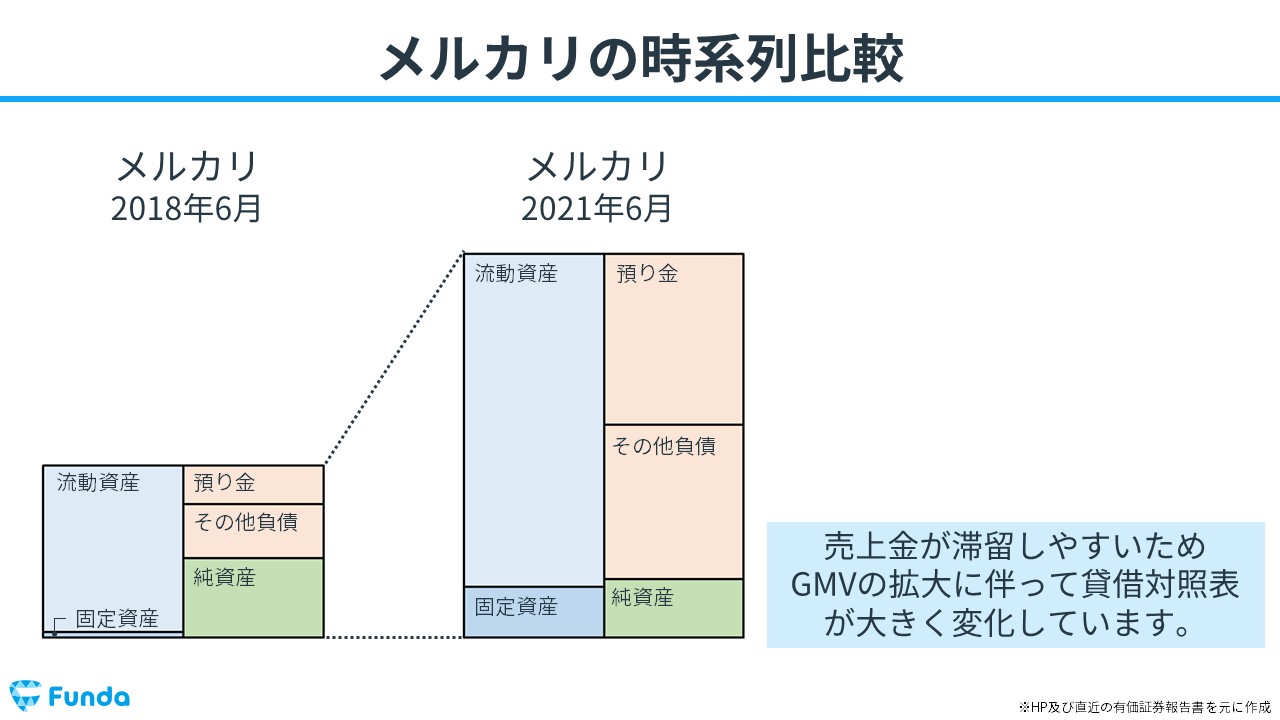

つまり、メルカリの貸借対照表が上場から3年間で大きく変化していることが読み取れます。

ではなぜメルカリの貸借対照表はわずか3年で大きく変化したのでしょうか?

メルカリの変化の要因①:メルカリエコシステム

1つ目の要因は、メルカリが構築しているエコシステムにあります。

メルカリで商品を販売したユーザーは、その売上金をメルカリ内で利用したり、メルペイ加盟店で利用することが可能です。

そのため、メルカリのサービス内で資金が循環しやすいという特徴があります。

メルカリの変化の要因②:MAUとGMVの成長

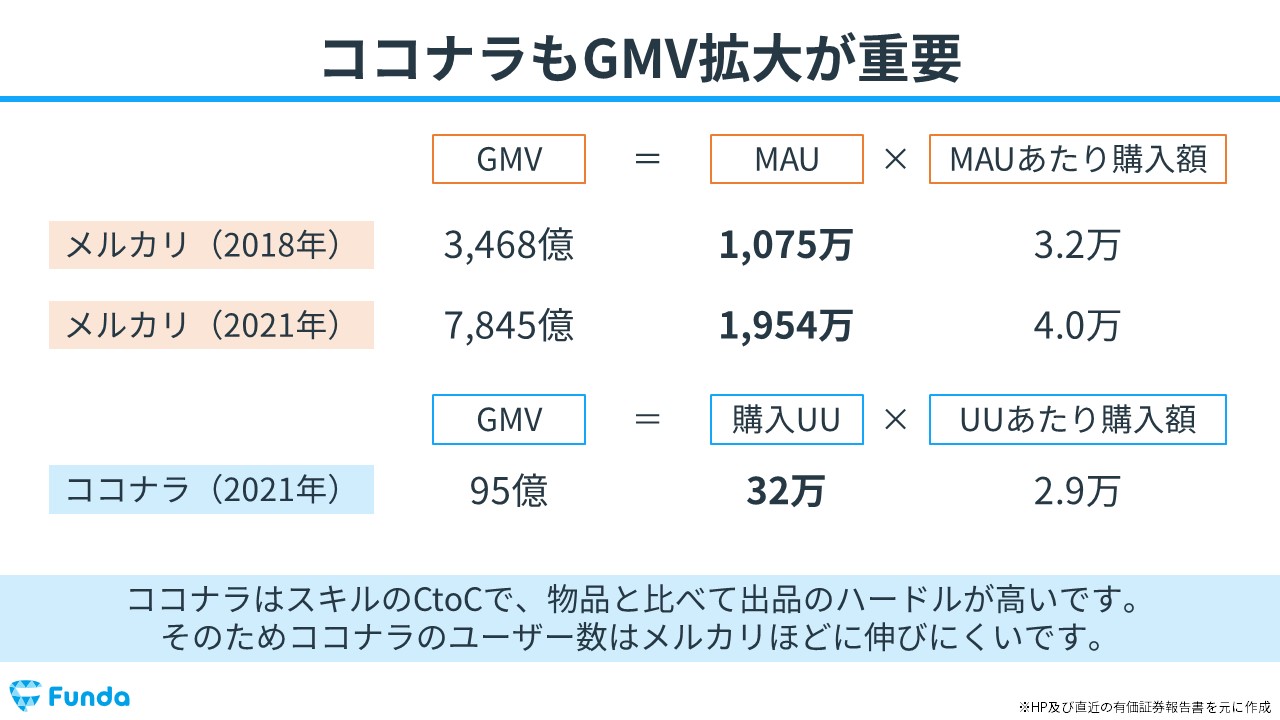

2つ目の要因として、メルカリの重要経営指標であるMAUとGMVの成長があります。

中高年世代の新規ユーザーの獲得により、MAUとGMVが3年間で約2倍に成長しています。

その結果、メルカリの貸借対照表はわずか3年間という期間で大きく変化しています。

ココナラの成長戦略

同じCtoCプラットフォームで手数料ビジネスを展開しているココナラも、GMVの拡大が重要です。

しかし、ココナラの取り扱い商品はスキルであるため、出品者のハードルが物品と比べて高い特徴があります。

そのため、ココナラのユーザー数がメルカリと同じ規模で伸びる可能性は低いです。

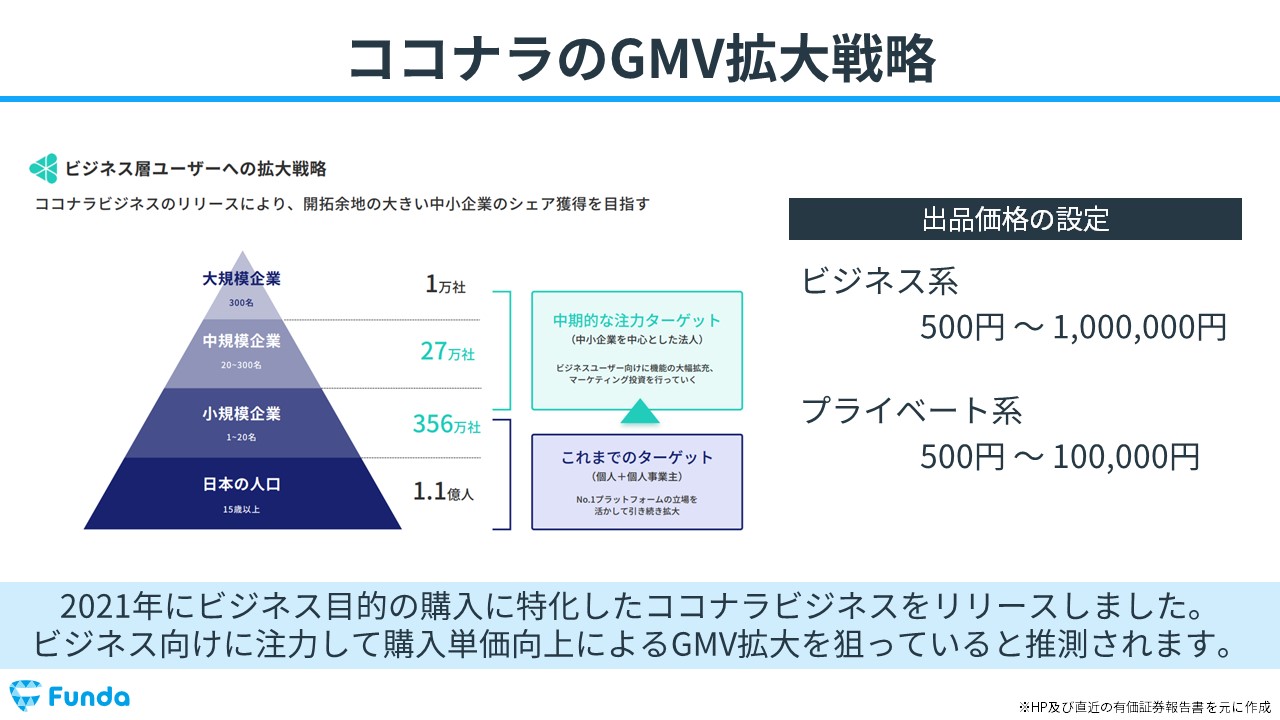

そこで、ココナラはGMV拡大戦略の1つとして、2021年にビジネス目的の購入に特化したココナラビジネスをリリースしました。

ビジネス利用向けに注力し、購入単価を向上させることで、GMVの拡大を狙っていると推測できます。

プラットフォームビジネス:まとめ

今回はCtoCプラットフォーム3社のビジネスの特徴を解説しました。

決算数値を見ることで、身近に使用しているサービスの裏側を読み取ることができます。

以上、正解は選択肢③がジモティーでした。

ここまでお付き合いいただきありがとうございました。

決算書や企業のビジネスについて少しでも興味を持っていただけましたら幸いです。

また、決算書の読み方を基礎からしっかり学びたい方は、ぜひ学習アプリ「Funda簿記」をご覧ください。

アプリ内で決算書の構成や作り方を学ぶことができます。

他のプラットフォームビジネスの決算書の読み方もぜひおすすめです。

興味があれば、下記の記事にも目を通してみてください。

また、決算書の読み方を基礎から学びたい方は下記の記事もおすすめです。

<この分析記事の出典データ>

クイズに正解した方はぜひTwitterやInstagramで教えて下さい。

「大手町のランダムウォーカー」のアカウントをタグ付けしてくだされば必ず拝見しに行きます。