コロナ禍でも黒字の飲食業は?飲食業界のビジネスモデルを徹底解説!

#

企業分析2024.11.13

企業の経営戦略と、ビジネス数字を紐づけるトレーニング「会計クイズ」を通じて、ビジネスの裏側や儲けの仕組みを解説します。

本日のテーマは「飲食業」です。コロナ禍で多くの飲食業がダメージを受けている中、安定して利益を生み出し続けている飲食業も存在します。

本日は、飲食業のビジネスモデルの違いについてをクイズを通じて解説していきます。

会計クイズ:飲食業

会計クイズ:登場企業紹介

最初に、今回の登場企業の紹介です。

- 壱番屋(カレー屋を運営)

- 吉野家HD(牛丼屋を運営)

- くら寿司(寿司屋を運営)

この3社は、飲食業を展開している企業です。

同じ飲食業ですが、それぞれビジネスモデルには違いが存在します。

吉野家HD:事業内容と特徴

吉野家HDは、牛丼を主力商品とする大手外食チェーンストアです。

「うまい、やすい、はやい」でおなじみの牛丼チェーン「吉野家」を運営しています。

くら寿司:事業内容と特徴

くら寿司は、回転寿司チェーンストアを全国展開する会社です。

5皿に1回遊べる「ビッくらポン!」でおなじみ回転寿司チェーン店「くら寿司」を運営しています。

壱番屋:事業内容と特徴

壱番屋は、国内外でカレーチェーン店「CoCo壱番屋」を運営しています。

ルーの辛さやトッピングを自由に組み合わせられるスタイルが人気です。

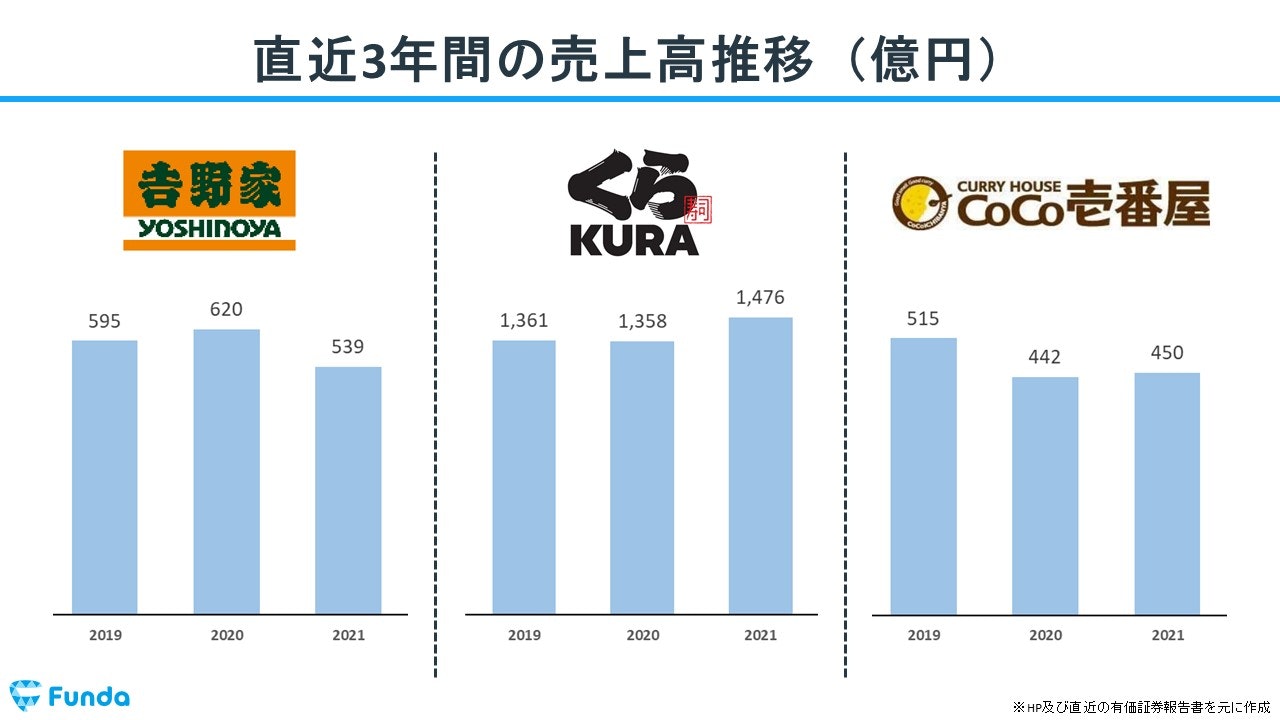

会計クイズのヒント:直近3年間の売上高推移

3社の直近3年間の売上高の推移をみてみましょう。

直近2021年と前年2020年の売上高を比較すると、3社それぞれで違う動きをしています。

会計クイズ:問題

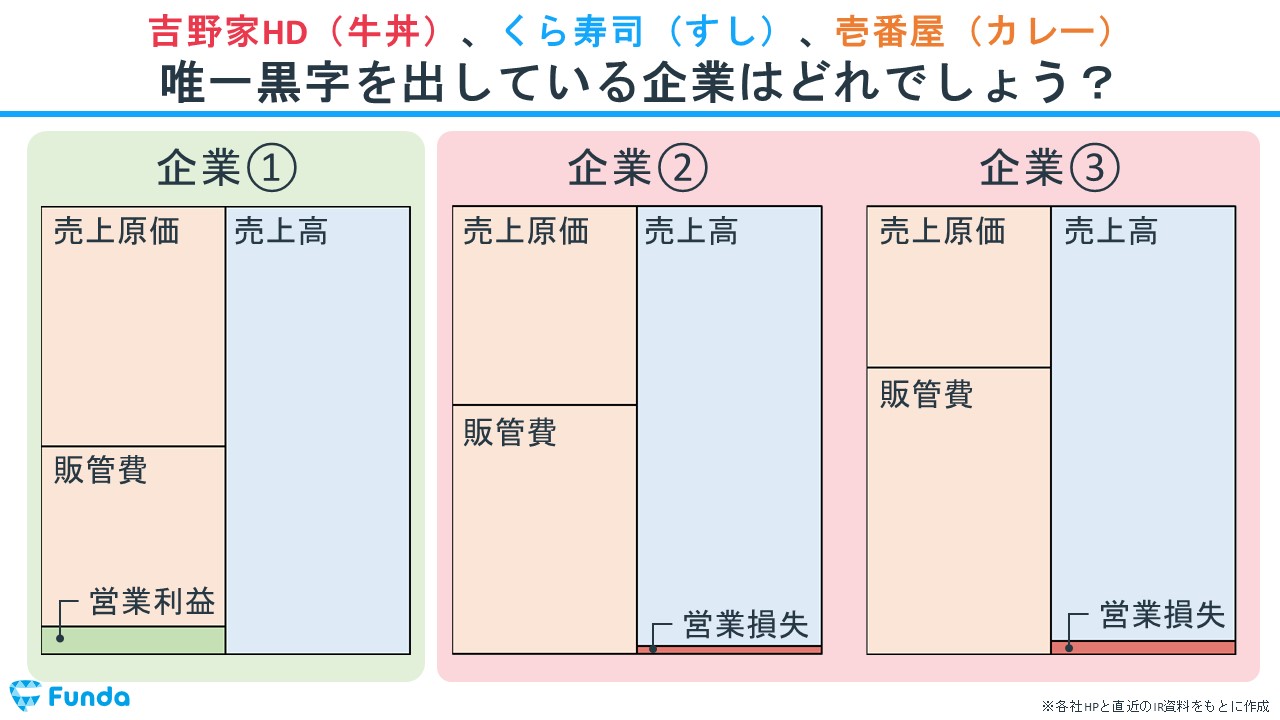

以上を踏まえて、クイズです。

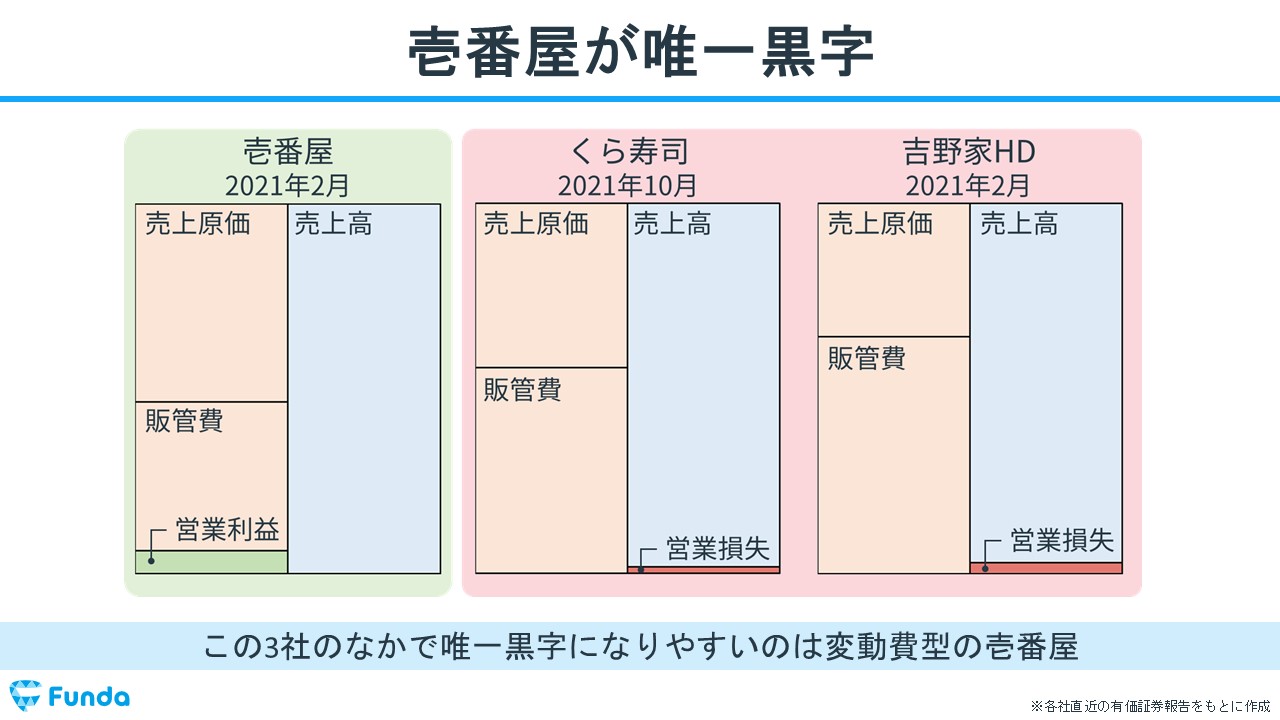

飲食業を展開する「吉野家HD」、「くら寿司」、「壱番屋」3社のうち、唯一黒字を出している企業はどれかを予想してみてください。

タップで回答を見ることができます

吉野家HD(牛丼)

くら寿司(寿司)

壱番屋(カレー)

損益計算書の読み方を1からしっかり学びたい方には、下記の記事もおすすめです。

関連記事

損益計算書とは?決算書の読み方を企業分析のプロがわかりやすく解説

navi.funda.jp/article/profit-and-loss-statement

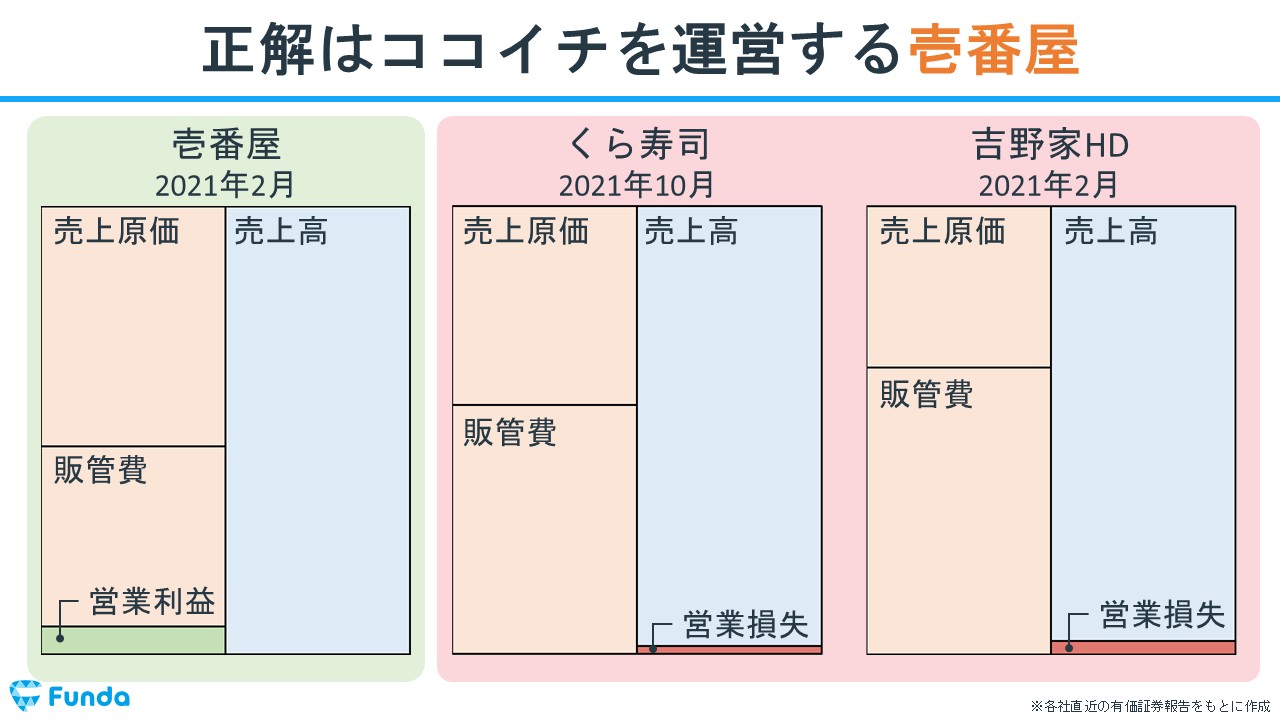

会計クイズ:正解発表

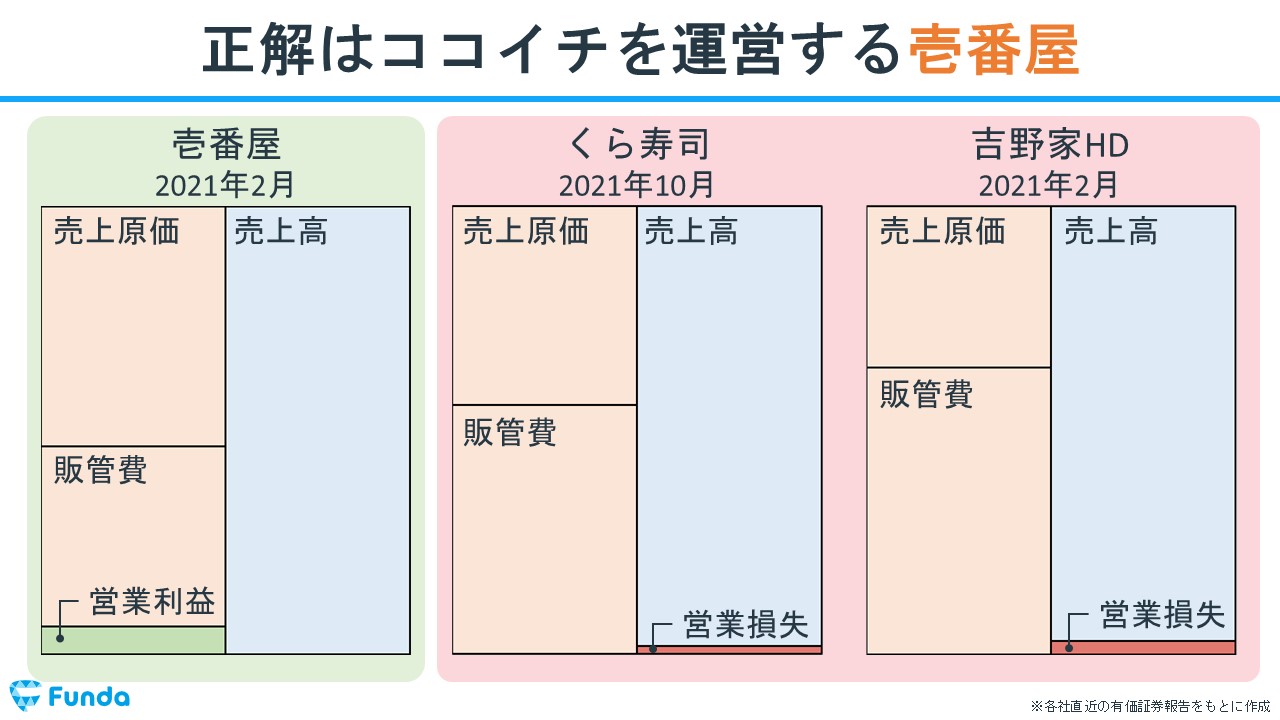

正解はココイチを運営する壱番屋が黒字の企業でした。

お付き合い頂き、ありがとうございました。

それでは、会計クイズの解説に移ります。

まずは、3社の相違点を比較してみましょう。

飲食業の決算書の読み方

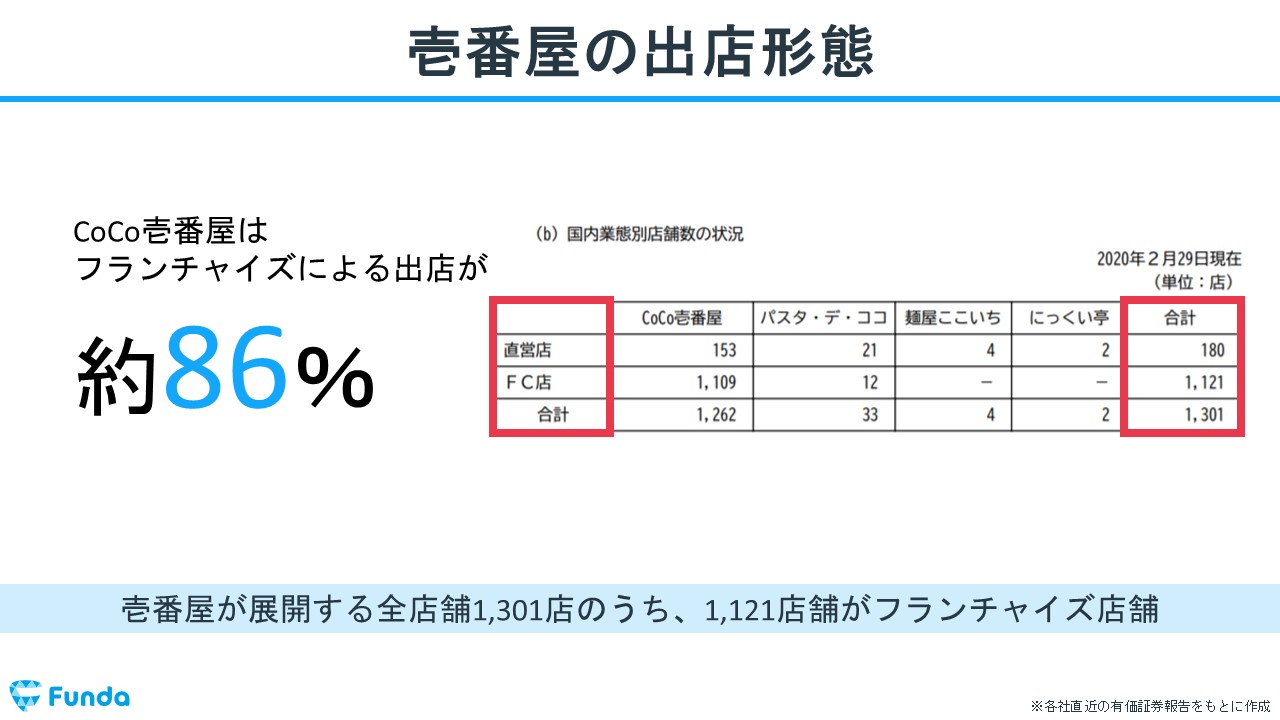

飲食業の出店形態の違い

飲食業は「店舗」が必要となるビジネスです。店舗の出店方法には、①自社が出店する直営店と②社外の人が名前を借りて出店するフランチャイズ(FC)店の2パターンが存在します。

3社の出店形式を確認すると、壱番屋のみFC店中心で展開しているのに対して、吉野家HDとくら寿司は直営店中心で展開しています。

壱番屋が展開する全店舗1,301店のうち、1,121店舗がフランチャイズ店舗です。

つまり、壱番屋の全体の約86%がフランチャイズによる出店となります。

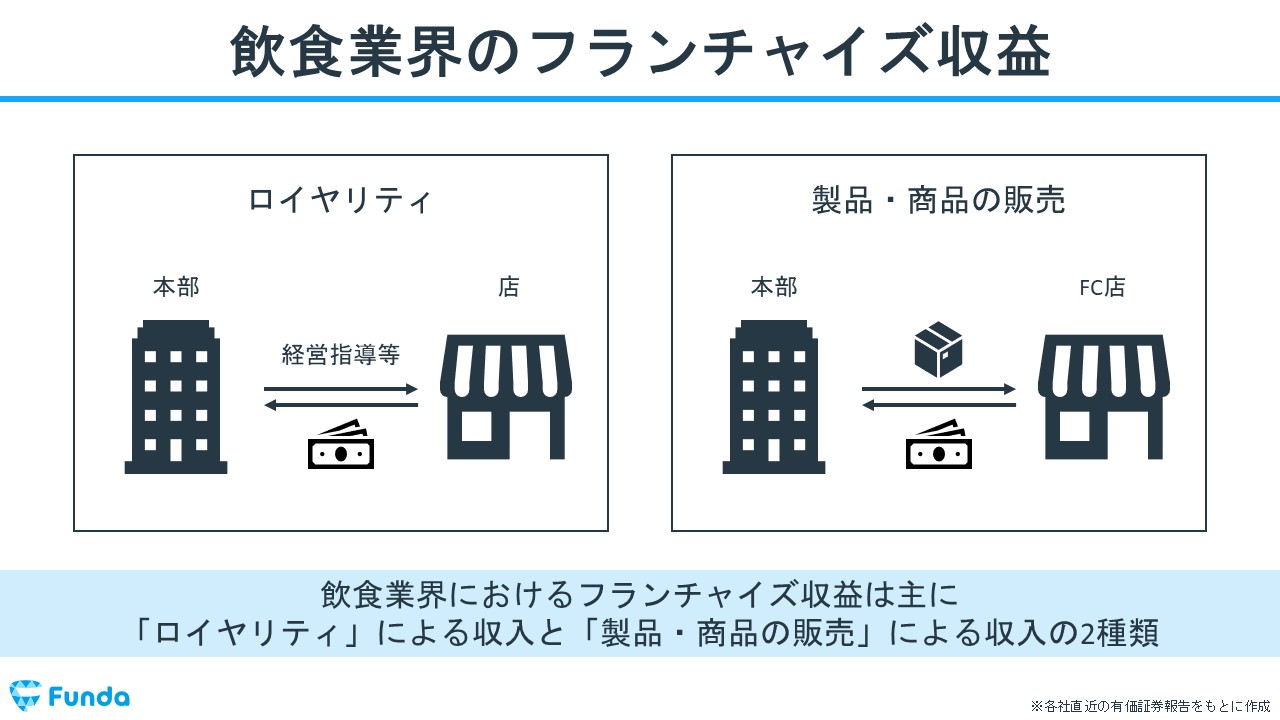

飲食業界のフランチャイズモデルの仕組み

それでは、まずは飲食業のFCの収益モデルの仕組みについてを解説します。

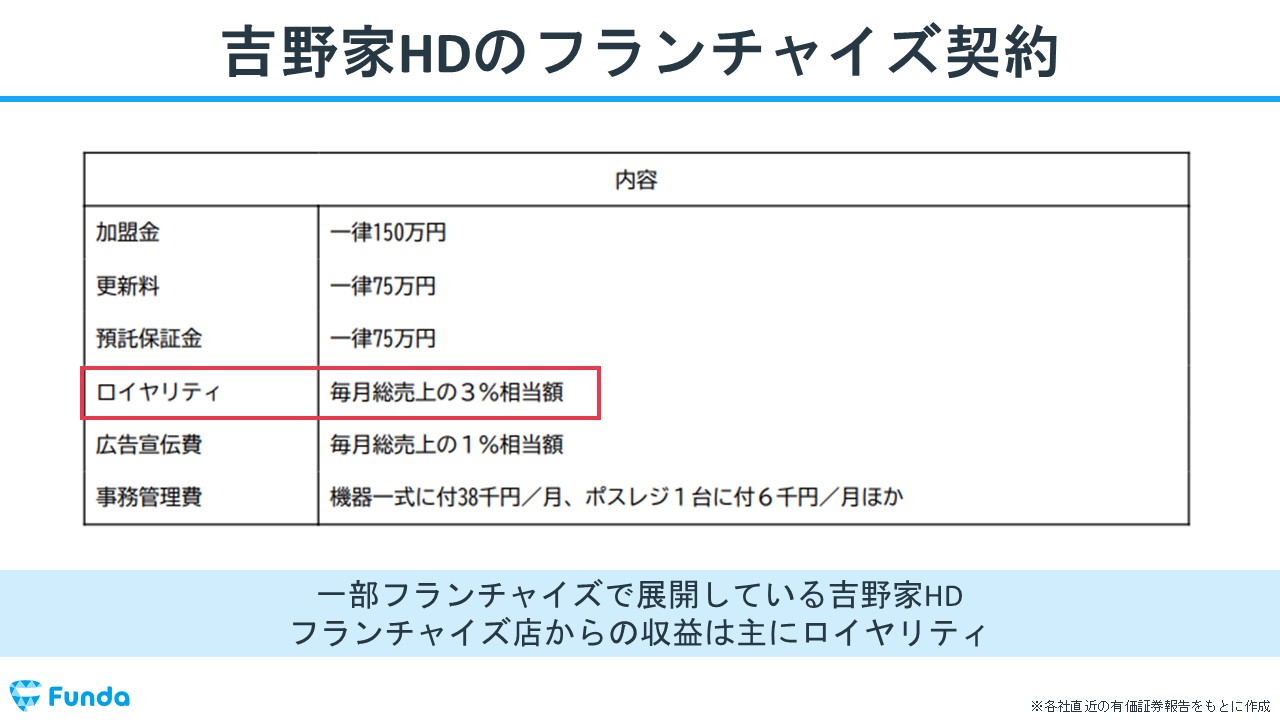

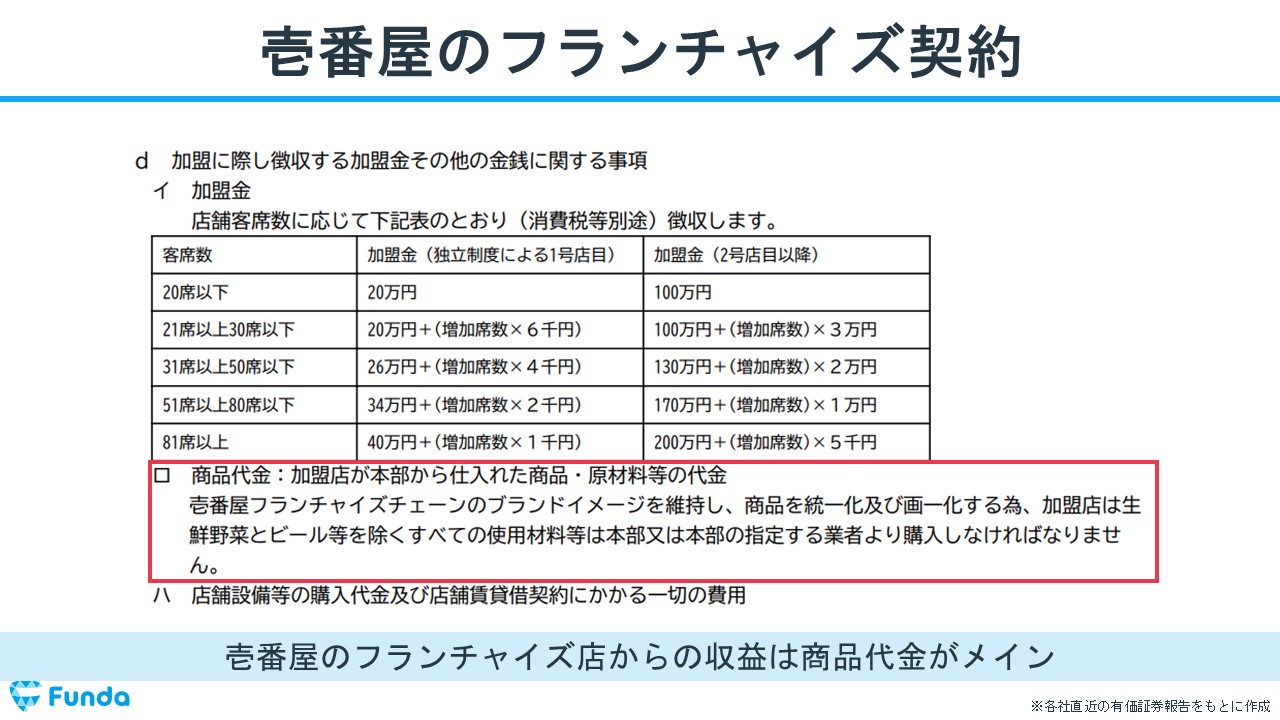

飲食業でよくみられるFC収益のパターンは、「FCからのロイヤリティ」による収入と「FCへの製品・商品の販売」による収入の2種類です。

FCからのロイヤリティによる収入とは、FCが稼いだ利益の一部を本部が徴収するという方法です。

例えば、店舗の一部をFCで展開している吉野家HDでは、FC店舗からロイヤリティによる収益を徴収しています。

一方、壱番屋ではFC店に対して製品・商品を販売することで収益を生み出しています。

このように、飲食業のFCと言っても様々な収益モデルのパターンがあることがわかります。

壱番屋の決算書の特徴

壱番屋のビジネスモデル

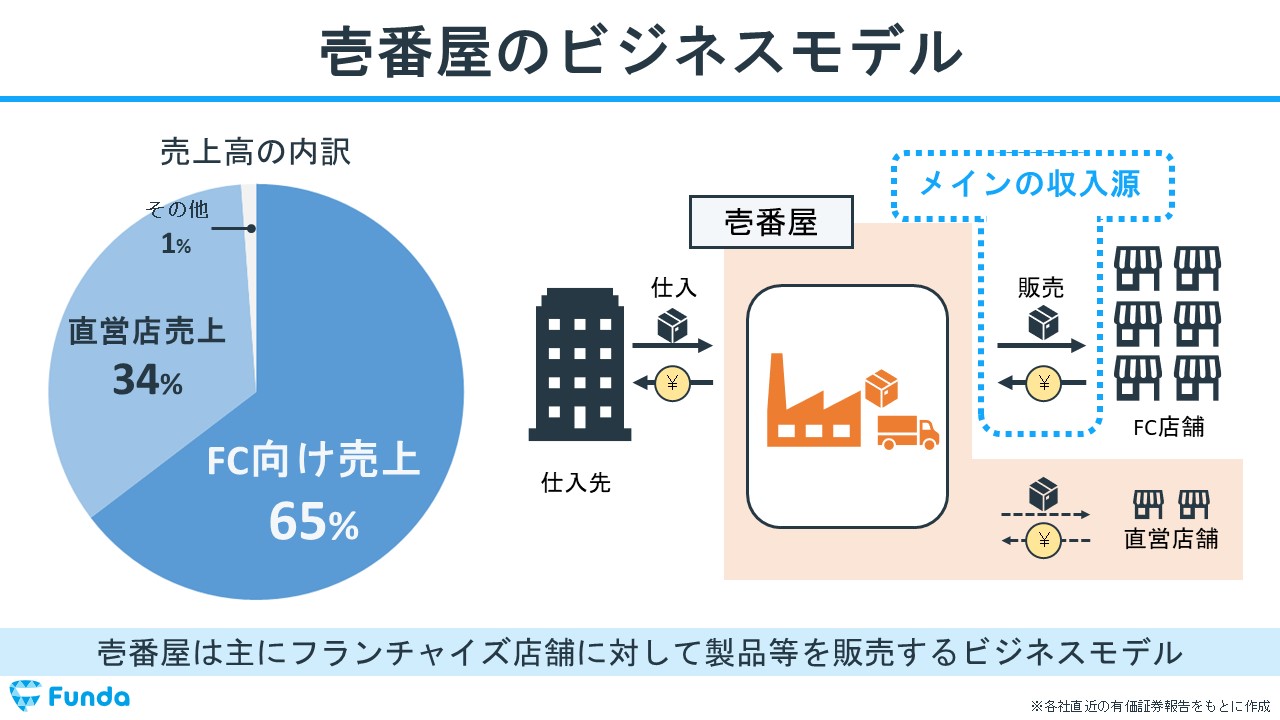

壱番屋の売上高のうち、65%がFC向けの製品・商品販売で構成されています。

つまり、壱番屋のメインの販売先は、一般消費者ではなく、FC店舗ということがわかります。

数字から読み取る壱番屋の儲けの仕組み

ではこのFCのビジネスモデルが壱番屋の損益計算書にどのように反映されるかを見ていきましょう。

壱番屋の売上高原価率

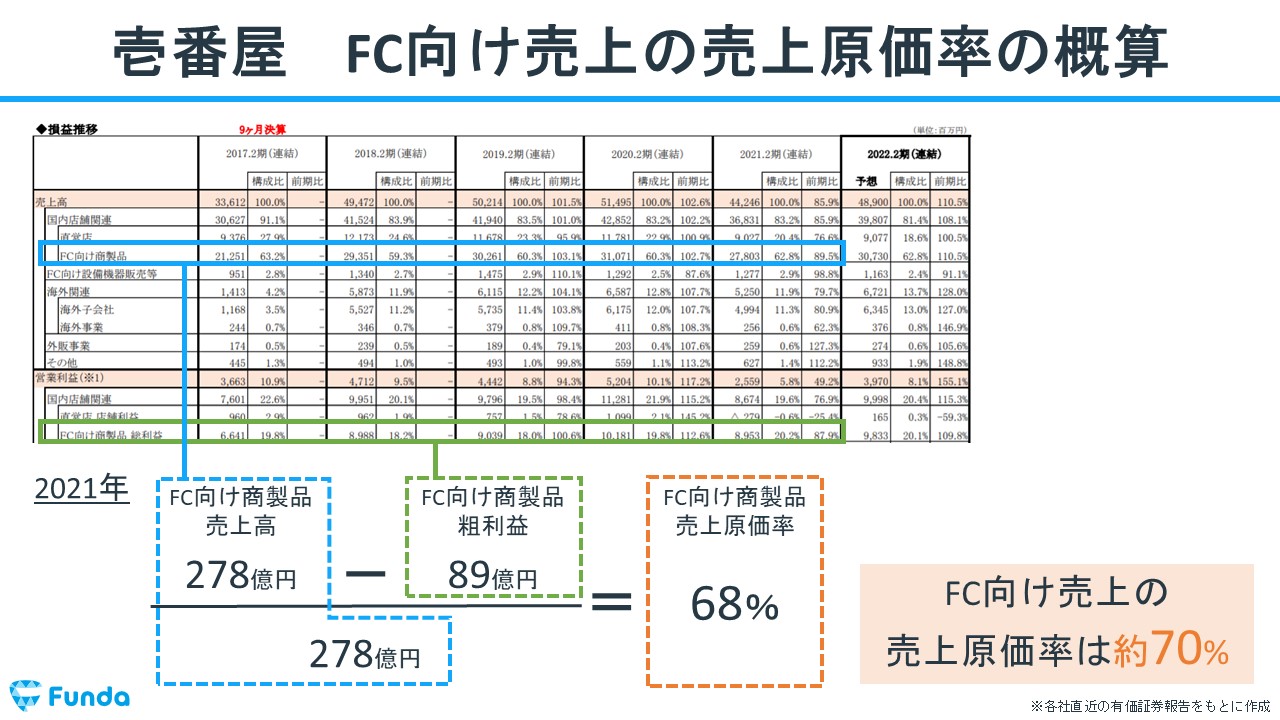

まずは壱番屋の売上原価を見ていきます。

壱番屋がFC店舗に製品を販売し、製品を仕入れたFC店舗がそれを消費者に販売する商流となるため、壱番屋はFC店舗に対してそこまで単価を高めて販売することはできません。そのため、FC店舗向けの販売単価は低くなる傾向があり、結果として壱番屋の原価率は高くなります。

決算資料から壱番屋のFC店舗向け売上の原価率を概算してみても、約70%とやや高めに表示されます。

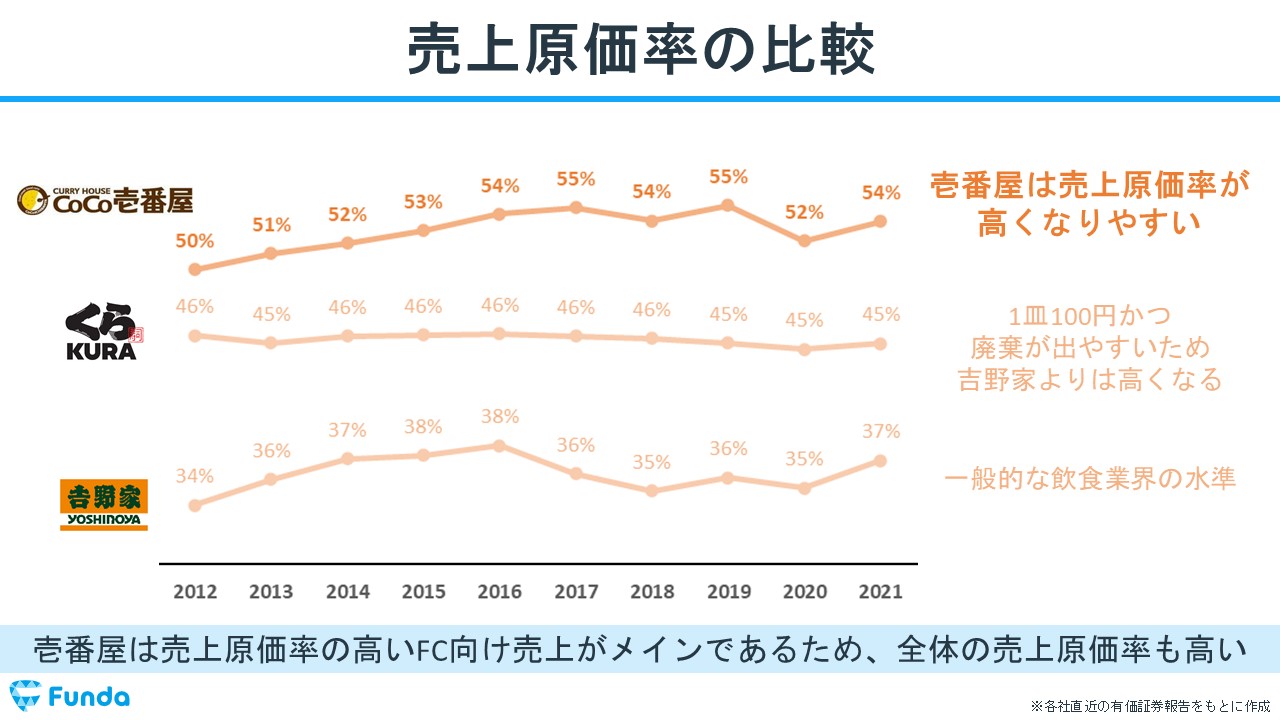

各社の売上高原価率の比較

壱番屋はFC店舗向けの販売となるため販売単価が低くなり、その結果原価率が高く表示されます。

一方、吉野家とくら寿司は一般消費者がメインの販売相手となるため、単価を下げることなく販売することができ、原価率はそこまで高くなりません。

したがって、壱番屋は3社の中で最も売上原価率が高く表示されます。

(くら寿司と吉野家HDの売上原価率を比較すると、くら寿司の方が1皿100円かつ廃棄が出やすいため吉野家HDより高くなります。)

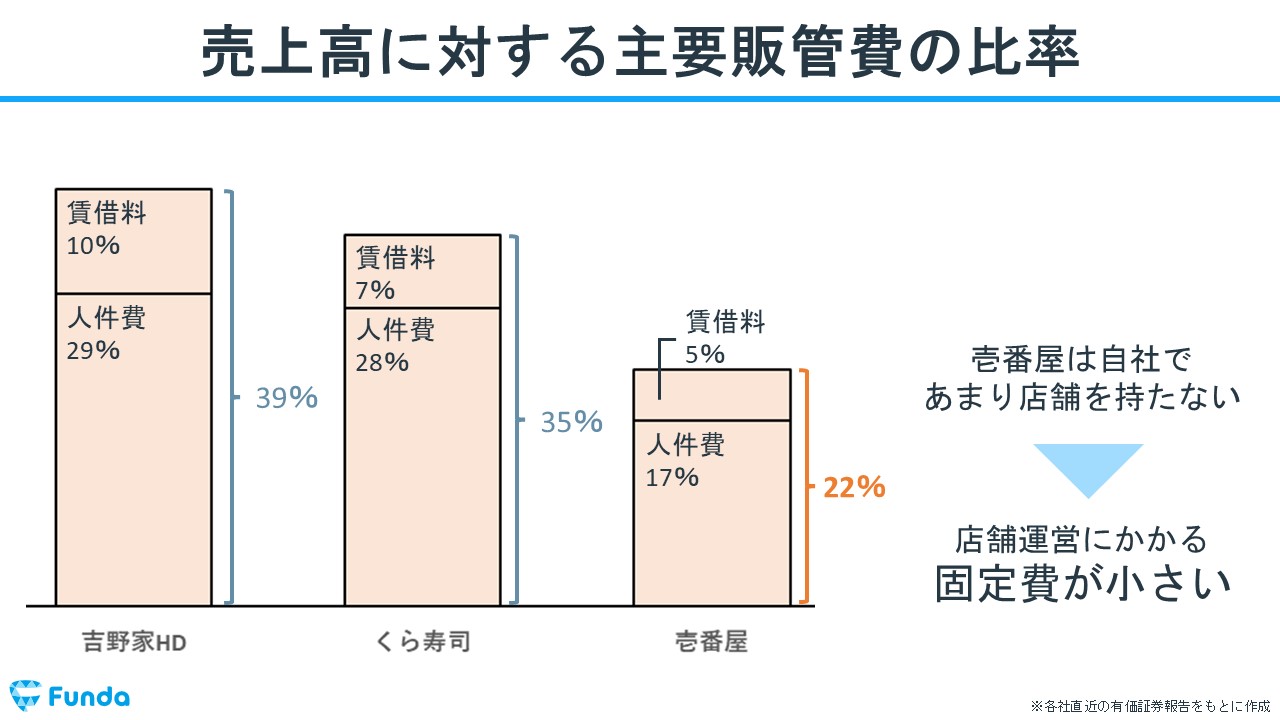

売上高に対する主要販管費の比率

続いて各社の販売費及び一般管理費(以下販管費)への影響を確認します。

壱番屋はFC店舗中心で展開しているため、自社で店舗をほとんど保有していません。

したがって、壱番屋は他の2社と比べると、賃料や人件費等の店舗運営にかかる固定費が小さくなり、その結果、販管費の比率がかなり小さく表示されます。

一方、吉野家とくら寿司は、自社で直営店を多く保有しているため、賃料や人件費等の固定費が多額に発生し、その結果、販管費の比率も比較的大きくなります。

コロナ禍でも強いビジネスモデル

以上を踏まえて、3社のビジネスモデルの違いを見ていきましょう。

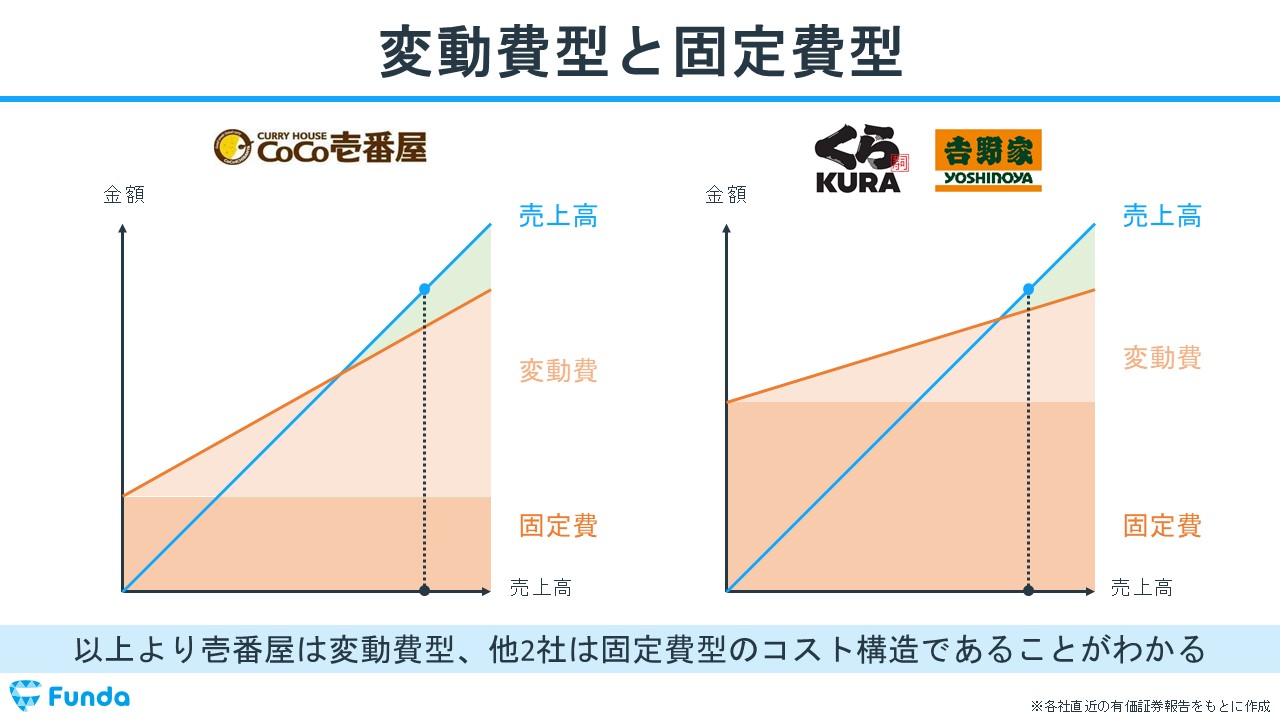

変動費型と固定費型の違い

壱番屋は、FC店舗に製品を販売することがメインの変動費型のビジネスに対して、

吉野家とくら寿司は自社で店舗を保有し消費者に対して販売する固定費型のビジネスです。

この違いを下記の図に表してみます。

変動費型と固定費型の違いは、損益分岐点売上高の大きさです。固定費型のビジネスでは、固定費を回収するためにある程度の売上規模が必要となりますが、変動費型のビジネスでは固定費が少ないため黒字に到達するための売上高はそこまで大きくなりません。

従って、壱番屋の方が、吉野家、くら寿司よりも損益分岐点売上高が低くなります。

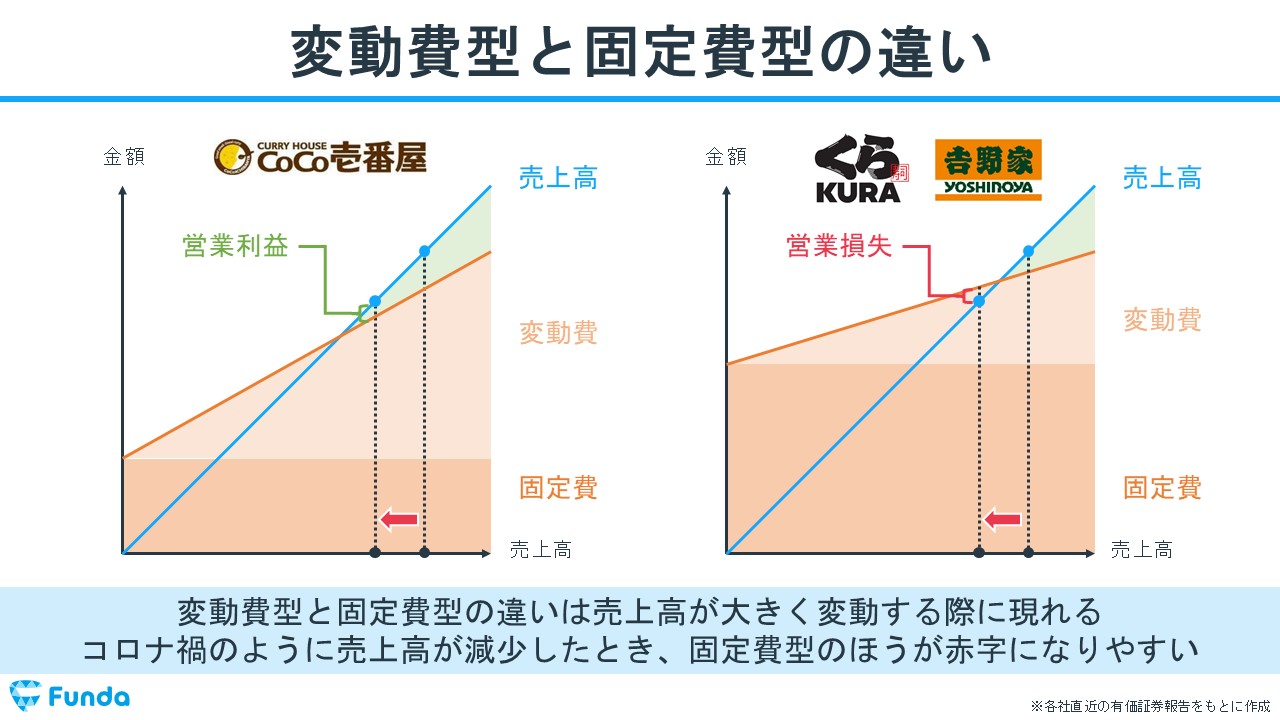

コロナ禍における損益分岐点売上高の差

今回のコロナ禍のように、売上高が伸び悩んだり、減少するケースでは、固定費型のビジネスでは損益分岐点売上高を達成するのが難しくなり、その結果、赤字に転落してしまします。

一方、固定費が少なく損益分岐点売上高が低い壱番屋は、売上高が減少しても黒字を維持し続けることができます。

したがって、この3社の中で、コロナの影響を受けても黒字になりやすいのは、唯一変動費型の壱番屋であることがわかります。

飲食業の決算書:まとめ

今回は飲食業を展開する3社のビジネスモデルの特徴を解説しました。

決算数値を見ることで、身近に使用しているサービスの実態を読み取ることができます。

以上、正解はココイチを運営する壱番屋でした。

以上、お付き合いいただきありがとうございました。

決算書や企業のビジネスについて少しでも興味を持っていただけましたら幸いです。

基礎からしっかり学びたい方は、ぜひ学習アプリ「Funda簿記」をご覧ください。

アプリ内で決算書の構成や作り方を学ぶことができます。

シリーズ累計30万部突破!

世界一楽しい決算書の読み方シリーズ、大好評発売中です。

ぜひ、一緒に決算書の読み方を学びましょう!

決算書の読み方や企業のビジネスモデルを学びたい方は、アプリ「Funda」もぜひ触ってみてください!

1日5分から学ぶことができます。

<この分析記事の出典データ>

クイズに正解した方はぜひTwitterやInstagramで教えて下さい。

「大手町のランダムウォーカー」のアカウントをタグ付けしてくだされば必ず拝見しに行きます。